秦末那段波澜壮阔的岁月里,上演了“楚汉之争”。西楚霸王项羽本可轻松掌控大秦江山,最终却在乌江畔自尽,为这段历史画上了句号。这位西楚霸王崇尚道义,重视情谊,并且文武双全,才华横溢。历代人们对他的最终下场常常抱有深深的遗憾。

他外出开创基业的时候,同伴中只有一个谋士经常替他出主意。这个人就是范增,项羽把他当作“亚父”来敬重。司马迁曾经讲过:“范增,七十岁了,一向闲居在家,擅长制定奇特的计策。”

范增一直尽心尽力帮助项羽,经常给他出谋划策,然而最终两人之间产生了隔阂。彼此不再信任对方,范增决定辞去职务回到家乡,于是开始了归途。

项羽因此失去了身旁仅有的智囊,许多人认为倘若项羽当初没有失去范增,那么他日后就不会败落。范增究竟拥有怎样的才能呢?

范增

拥立楚怀王广纳贤才

智囊在古代的军事征伐中扮演着关键作用。他们擅长运用各种用兵之道,从而协助其效主取得对敌方的胜利。

范增七十岁那年起兵反秦,经过反复斟酌,最终选择归附项羽那边。那时反秦队伍里陈胜战败身亡,范增剖析了他们失败缘由,觉得陈胜之所以失败,主要在于他当时声势弱小,却擅自称王。

陈胜、吴广刚刚站稳脚跟就自行称王,威信尚不充分难以吸引人才,同时把秦军的视线都引向了自己这边。他们称王的行动,也使得部下们误以为组织军队就能称王。结果导致陈胜的军队里很多人离开他们自己称王,甚至有人把矛头对准了陈胜、吴广。

项家世代担任楚军将领,所以当项梁发动叛乱时,楚地众多将领纷纷前来归附他。况且当时秦国消灭了六国,而楚国是最没有过错的。自从楚怀王被掳到秦国后没有背叛,楚人至今仍对他怀有同情。因此楚人对秦国积怨很深,再加上如果以楚国的名义反抗秦国,那么自己这边就可以称作“正义之师”。

范增根据当前状况劝说项梁去寻访楚王的子孙来登基称帝,以此作为被操控的君主,先前能够借助楚王的名号吸引有才能的人,平常可以支配他执行自己的意图,到了紧要关头还能把他当作牺牲品。

项梁采纳了范增的建议,从民间找到了楚怀王的孙子,并将他重新立为楚怀王,以此计策壮大了自己的队伍。

秦末陈胜吴广起义

设立鸿门宴欲除后患

项梁在取得胜利后,变得非常骄傲,有些忘乎所以。范增劝告他,要他保持冷静,不要被眼前的成功冲昏头脑。然而,项梁并没有听从,他依然自视甚低。最终在定陶的战斗中,项梁不仅战败,自己也因此丧命。

项梁离世后,范增便专心致志地辅佐项羽,竭力助其成就称雄天下的宏图大业,然而项羽和他叔父项梁一样,都因刚愎自用而未能听从范增的良策。

那时项羽的声势非常迅猛,特别是在巨鹿之战中取得了辉煌的胜利。人们普遍认为大秦的天下在项羽看来已经轻而易举了。然而就在此时刘邦攻占了咸阳,按照楚怀王之前的约定,率先进入关中的刘邦理应成为关中地区的统治者。

范增曾经多次告诫项羽,刘邦是他将来最强劲的对手,如果现在不除掉刘邦,将来必定会与他争夺天下,但是项羽当时没有采纳范增的建议,因为他刚刚消灭了秦朝,正处于事业高峰期,况且刘邦的军队和自己相比实力相差甚远,他觉得刘邦对自己构不成任何威胁。

项梁

这种过度自信,是项羽屡次错失良机,致使刘邦最终获胜的一个缘由。

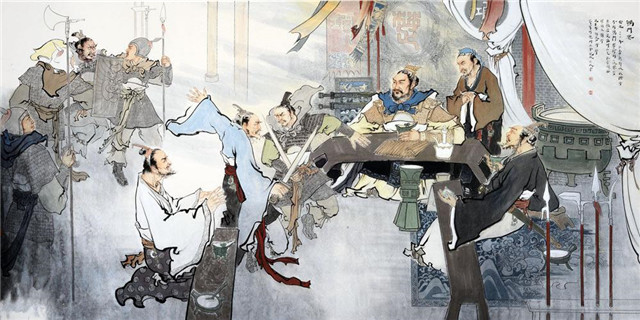

如今刘邦已经夺取了咸阳,项羽安排了鸿门宴来招待刘邦,范增在宴会上屡次拿出身旁的玉饰,向项羽暗示应当迅速铲除刘邦,以免留下祸根。

然而项羽十分看重情谊,当刘邦显露心迹表达忠诚时,他再次选择了相信这个人的话语。范增察觉到这一状况,于是让项庄表演剑舞寻找时机行刺刘邦,结果在过程中屡次遭到项伯的阻挠,最终未能成功下手。

项羽的犹豫不决,不仅给自身的霸业埋下了致命的祸根,也让一直把刘邦看作心腹大患的范增感到非常不快。他不仅摔碎了刘邦赠予项羽的玉器,还指责项羽说:“这小子不值得和他共谋大事”。然而即便如此,范增仍然为他率先冲锋陷阵,继续紧随他左右,替他出谋划策。

鸿门宴

荥阳城外力劝项羽拒绝讲和

刘邦虽受项羽册封为汉王,心中却怀有更大抱负。结识韩信后,便与项羽展开天下争夺。起初双方力量对比悬殊,刘邦屡遭项羽挫败,狼狈不堪,但他却百折不挠,持续奋战。

项羽得知刘邦已夺取彭城的消息后,他正忙于征讨齐国,立刻赶回彭城。楚军于清晨时分向汉军发动猛烈攻势,前一日还在举杯庆祝的士兵们毫无防备。刘邦仅与少数将领勉强脱身,其他诸侯见刘邦败逃,纷纷背弃了他。

后来在“楚汉之争”期间,楚军切断了汉军的粮食供应线,萧何和韩信为刘邦送去了援军,不过因为缺少粮食,刘邦被困在了城中。

项羽接着把刘邦困在荥阳,刘邦只好派使者去项羽那里商量停战。范增又反复劝说项羽,趁这个难得的时机,一口气消灭掉已经溃败不堪的刘邦。项羽听从了范增的建议,没有同意和解,仍旧全力攻打荥阳。

项羽

项羽随后派遣使者游说刘邦归降,刘邦采纳了谋士陈平的离间策略。陈平先是安排人给使者准备了丰盛的酒菜,又配上歌舞进行招待。使者看到对方如此盛情款待,便替项王表达了谢意。

刚得知来人是替项王办事,便装作十分惊讶,说原本以为他是亚父派来的,没想到竟是项王派来的。接着,把丰盛的宴席换成简单的茶饭款待使者,使者十分生气,把这件事告诉了项羽。

项羽受计谋离间,误以为范增与刘邦私下勾结,彼此间生出了隔阂。范增深感意外,因为他一直尽心尽力辅佐项羽,可项羽不仅不采纳他的建议,甚至连基本的信任都缺乏,这让他彻底心灰意冷,最终离开项羽。没想到在返回故乡的途中,他就病死了。

陈平早先设下的这个计策,目的在于化解荥阳面临的困境,尽管最终未能成功,却让项羽失去了他身边仅存的智囊。因此,本已认为天下大局已定的项羽,其力量开始慢慢衰退,并最终走向了衰败的下场。

刘邦

有功有过

范增替项羽和项梁谋划了不少计策,但这些计策并非全由他独立构思。比如范增曾劝项梁拥立楚王室后人做王,利用他们的名望来壮大自己的力量。可这种招数并非新鲜玩意儿,早先秦嘉就曾拥立景驹称楚王,结果反而被项梁的部队给击败了。

项梁听从范增的谋划,扶立楚怀王的后裔,此举确实为他的军队带来了道义和声望上的有利地位,然而当时反秦的力量已经非常微弱,陈胜的队伍溃败之后,项梁的势力便成为各路反秦军中最为强大的一个。

项梁扶植楚王上位,自己却臣服于他,将来若想篡夺王位,就会招致“背叛、叛逆”的指责。这表明该计策有利也有弊,但并非优势明显于缺点的明智之举。

项羽自刎

项羽后来斩杀了宋义,却未能在刘邦之前攻取关中,反而转而援救赵国,因而错失了消灭秦朝的绝佳机会,也未能获得首功。当时项羽为了援救赵国,与秦军的主力部队相持不下,在兵力与规模上均处于下风。一旦战事失利,项羽将面临全局崩溃的危险,届时便再无争夺天下的可能。

然而范增并未劝说项羽舍弃援救赵国,反而默许项羽孤注一掷,由此看来范增并非总能够做出周全明智的决断。

范增在项羽阵营中的地位一直不够明确,同刘邦麾下的张良形成对比。范增年龄高于项羽,起初是辅佐项羽的叔父项梁的谋士。项梁去世后,范增专心为项羽出谋划策,项羽也敬称他为“亚父”。这说明范增虽然身为项羽的臣子,但项羽又因年龄差距而不得不把他当作长辈看待。

因此,原有的君臣身份变得纷繁交错,项羽难免揣测范增因自己礼遇有加而心生傲气,不再忠诚于己,另生他念。张良原是韩国的世家子弟,在辅佐刘邦期间始终维持着部下的身份。尽管他后来多次离开刘邦,但刘邦依然对他深信不疑。

范增确实为项羽献过许多有价值的策略,比如从刘邦原本的贪婪本性,以及攻破城池后行为举止的显著转变,可以推断出他的雄心远不止占领几座城市那么简单,这一点从军队变得井然有序,不再像以前那样从攻克的城池中搜刮财物这些现象中也能看出来。

将来刘邦必定是项羽谋求称霸过程中的强大对手,因此范增多次劝说项羽迅速消灭刘邦,铲除这个隐患。然而项羽出身显赫世家,个性又十分高傲,没有听从范增的计策,结果最终在乌江边自杀身亡。

范增

由此可见,光有出类拔萃的胆量和计策还不够,还要求跟随他的人能够采纳他们的意见。刘邦本人也曾说过,自己之所以能够取得成功,是因为身边聚集了很多有才能的人。

刘邦心里一直觉得范增是个不小的隐患,并且从范增剖析陈胜、吴广为何失败那一刻起,就非常认可范增的才智。要是范增选择辅佐刘邦,情况可能就会截然不同。