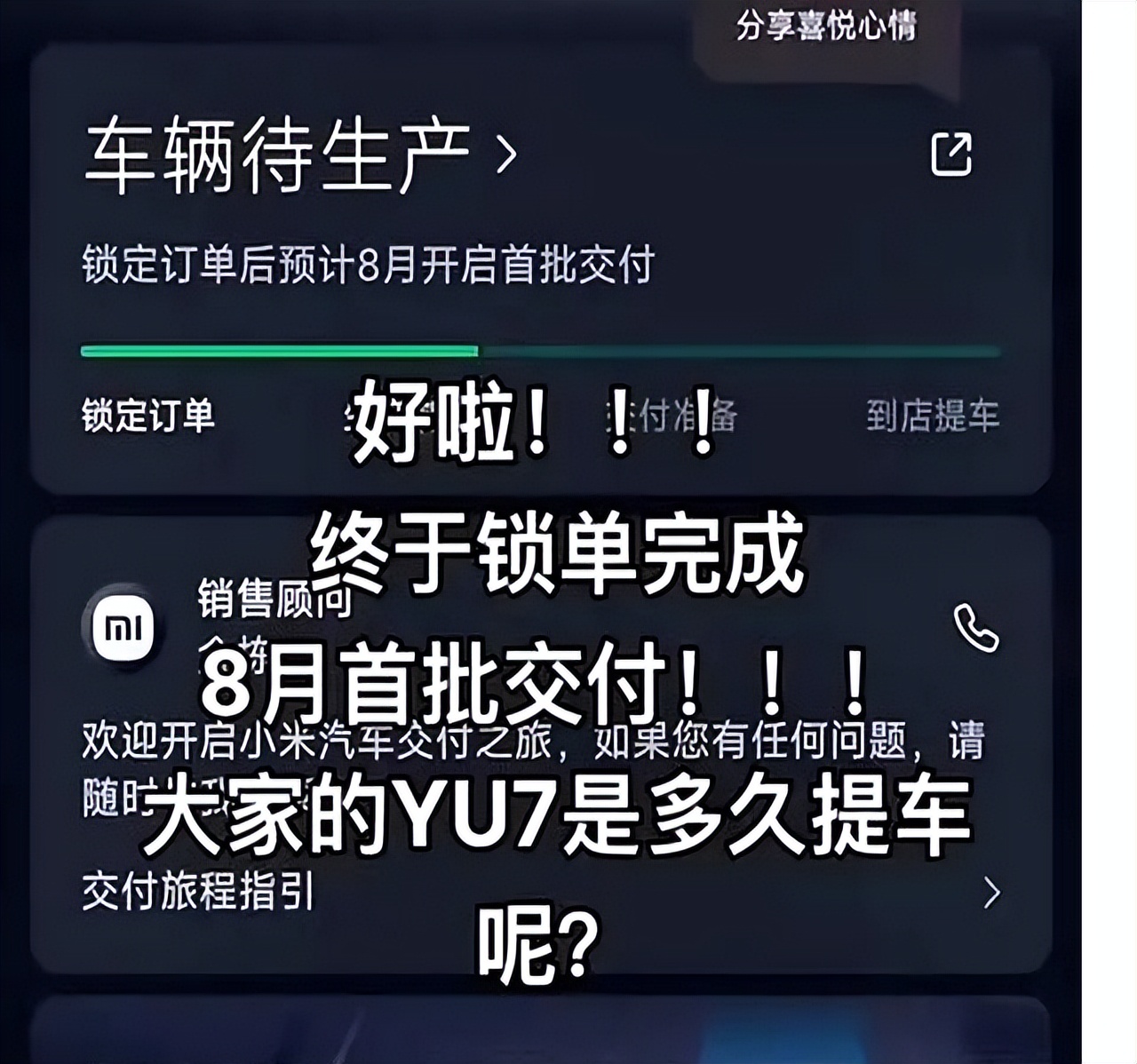

小米YU7在上市短短18小时内便锁定了超过24万辆订单,官方承诺“8月首批交付”。然而,用户在锁单三天后却接到了需要等待近一年的通知。这一消息一出,超过百个维权群迅速涌现,揭示了新能源购车领域的两大问题:一是交付周期的不透明,二是定金条款的霸王化。

把消费者当猴耍的营销套路,这回撞上硬茬了。

打开APP后看到车辆即将到手,可是在锁定订单后,却意外地跳转到了45周的排产周期,这举动简直就像渣男突然人间蒸发一样让人摸不着头脑。

新能源车牌的剩余使用期限仅剩一年,而购置税的减免优惠措施也进入了倒计时阶段,只剩两年。众多用户为了抓住这一政策窗口期,不惜以真金白银的投入抢购车辆,显然并非那些盲目等待期货的受害者。

拿“产能爬坡”当遮羞布,不如直接承认供应链拉胯。

蔚来ET5在当年首月交付量便突破了一万辆,理想L9则在32天内完成了首批交付,行业领先的新势力品牌早已展现了其高效的交付能力,而小米此次要么是产品质量出现了问题,要么就是采用了过度饥饿营销的策略,导致局面失控。

最令人咋舌的是,雷军在直播平台上随口抛出“若急切可另寻他处”,同时辅以定金无法退还的严格规定,将消费者置于一种极为不利的境地。

《民法典》第五百八十七条明确指出,若收取定金的一方未履行债务,则需加倍退还定金。然而,当前的情况是用户违约,抑或是商家违背了承诺?

有人揭露,小米汽车的用户协议中隐藏着“交付时间仅作参考”的隐蔽条款,这究竟是否属于格式合同中的强加条款?

去年,中消协对某新能源品牌收取定金却不予退还的行为进行了公开批评,这一教训至今仍让人记忆犹新。

汽车不是手机,搞互联网那套“先画饼再填坑”迟早翻车。

特斯拉Model 3在交付时间上提前通知了预计的周期,比亚迪海豹在订单激增时果断停止了新订单的接收以确保按时交付,新兴势力都明白不能让消费者的期望过高。

维权群内有成员经过计算得出,若要完成那笔24万辆的订单,且每辆车都需等待满45周,小米的工厂每月产量需维持在低于2万辆的水平,这究竟是产能真的不足,还是有意为之,通过压低订单量来人为制造市场热度呢?

消费者要的不过是个知情权和选择权。

等半年还是一年可以接受,但不能付完定金才被告知要当等等党。

汽车行业交付延期现象屡见不鲜,然而,玩弄文字游戏却会逐渐消耗人们的信任,这样的行为不仅会伤害到消费者,更会对品牌的根基造成损害。

那些高声呼喊“若不愿等待,便请离去”的狂热追随者们,是时候认清现实了,若今日他们能诱骗定金客户,那么明日他们也将可能欺骗所有车主。

米粉别急着喷维权用户矫情,真要品牌好就该督促它守规矩。

新能源车市进入淘汰赛阶段,交付能力比营销话术更重要。

昔日某新兴企业领袖曾言:“坏消息是产品交付延迟,而更糟糕的是,恐怕连交付都无法实现”,如今回望,小米似乎有必要补上这一课。

与其在直播间玩弄太极,不如揭开产能的神秘面纱,给出明确答复;同时,为逾期用户开通退款渠道,这样的做法远比召开新闻发布会来得实际有效。

那些指责车主贪图小利的言论实属短视,在24万锁单用户中,近三分之一是出于换车需求,他们正等待处理旧车的时限到来;还有六成是因为政策即将到期,这次的交付延迟无疑让许多人损失了真金白银。

汽车是大宗消费,搞“定金绑架”这套实在难看。

二手商贩们如今也竞相以高价收购小米的订单,这荒谬的情景比任何新车评测都要引人入胜。