3分钟,大定破20万;1小时,逼近29万!

昨日YU7的首批销售数据揭晓,许多人包括我在内,第一时间想到的便是:小米,你们真的没有多加一个零吗?

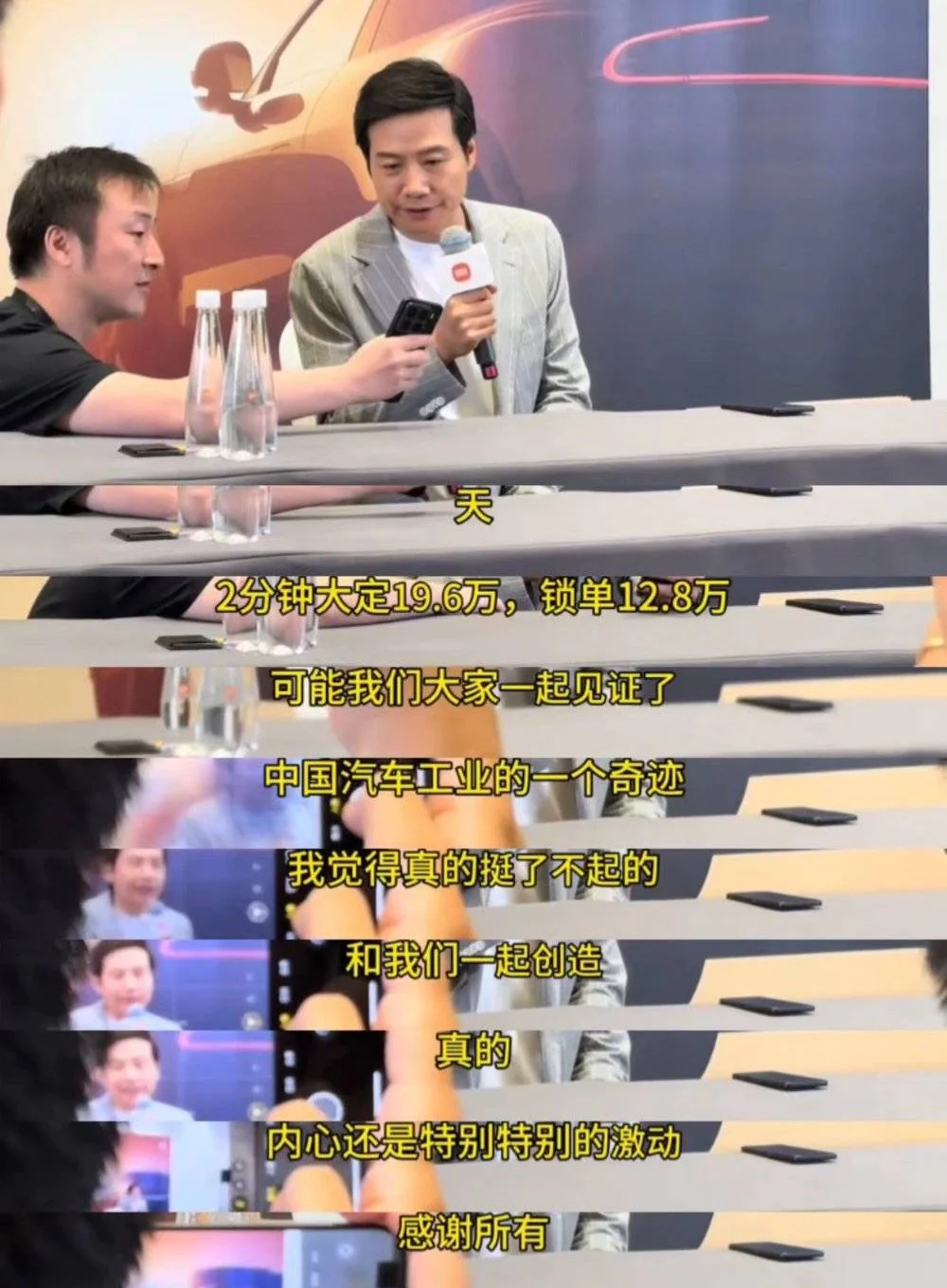

实际上,官方尚未公布3分20秒内销售20万辆的消息,雷军便已通过员工转交的手机向媒体透露了更为惊人的信息:仅仅在前两分钟内,大额订单数量便飙升至19.8万辆,而在这些订单中,已经完成锁定(即支付了不可退还的定金)的订单数量更是高达12.8万辆!

截图自:网络视频

仅仅2分钟便接近20万大关,这一成就足以令人震撼,更令人信服的是,高达60%的订单锁定率,这实实在在的数据表明:众多消费者对YU7抱有强烈的购买意愿。即便是见多识广的雷军,面对这一现象也难以掩饰自己的惊讶,他将其誉为“与用户共同创造的奇迹”。

鉴于目前汽车行业普遍存在的谨慎态度,不少持谨慎态度的消费者在经过线上研究及线下体验后,可能会做出购买决定。YU7车型在首日预订量轻松突破30万辆,几乎已成定局,甚至达到35万至40万辆的预订量也并非没有可能;预计实际锁定订单的数量有很大概率将进一步提高,有望接近70%,即达到24.5万辆至28万辆的规模。恰巧正是,小米SU7自上市以来经过13个月(从2024年4月至2025年5月)的累积销售量,其数值不足28万辆。

YU7所创造的成就,在我国汽车行业的发展历程中,树立了一座短期内难以逾越的丰碑。

YU7在上市初期取得了怎样的辉煌成就?继YU7热销之后,小米接下来又将面临哪些挑战?让我们今天来做一个简要的分析。

大爆特爆,“预料之外”也是“预料之中”的结果

小米YU7的正式推出,引发了一系列出乎意料的感受,这种感受主要来自于其发布时的热度与预期存在较大差距。相较去年SU7发布时备受关注的情况,YU7在发布前的宣传力度明显减弱。尽管仍有一些城市大屏幕倒计时和微博上的互动预热,但现场缺少了以往互联网界大佬们的身影,各个营销渠道的流量热度似乎也有所下降。

数据对比显得更为清晰:在YU7的发布会直播中,雷军个人的视频号以及小米汽车的官方视频号,观看人次总计达到了约323万;然而,这一数字却远远比不上去年SU7在小米汽车视频号上举办的一次直播活动所吸引的观众数量。

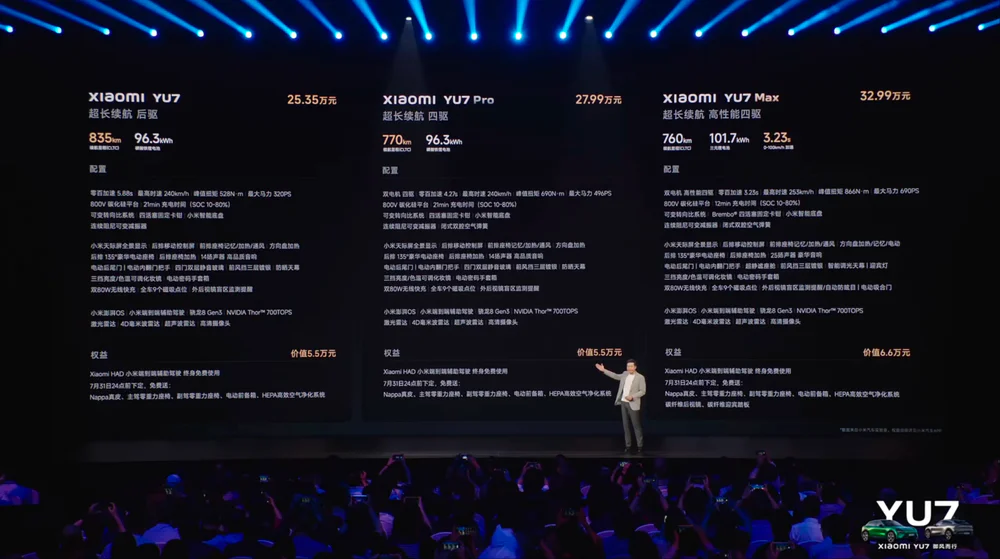

接下来是之前备受热议的定价问题,实际上,最终的定价并没有带来太多惊喜。在YU7的预发布阶段,其关键信息几乎已经完全公开,业界普遍对其定位在25万元到33万元这一“标准”的价格区间——低于这个区间算是惊喜,而超过这个范围则被认为偏高。最终,小米的官方定价巧妙地落在了这个“恰到好处”的价位上,与SU7时期那种“竞争激烈”的定价手法相比,并未表现出同样的极端。

基础车型的售价之外,其在配置上的“大方”程度也有所减少。与SU7顶配车型几乎配备齐全的风格不同,YU7展现出了更为“适度”的配置策略。即便是售价高达32.99万元的Max顶配版,也仅配备了19寸轮毂,若想升级为20寸或21寸轮毂,消费者需额外支付6000元或12000元。目前,众多厂商将“车载冰箱”作为主要卖点进行推广,但在YU7车型上,若要配备此功能,消费者需额外支付2000元进行选择。

B站上资深的汽车产品分析达人“懂车兄阿森”在剖析YU7的配置以及市场竞争状况时,竟直言不讳地将其定位为“20至30万元区间性价比最差的SUV”。

即便如此,小米YU7在发布会结束后仍迅速获得了众多用户的喜爱,原因显而易见:该产品所蕴含的情感价值,在众多用户心中成功弥补了其在性价比方面的不足,其中最为突出的便是之前备受争议的外观设计。

汽车发展历史上类似比例的产品其实出现过很多,图自网络

汽车行业里固然有不少资深的“前辈”车型,且并不需要搭载V8或V12这类的大型引擎,然而YU7却凭借其拉长的车头设计,为整车带来了类似轿跑的修长视觉感受。车身高度的加大使得YU7的尾部设计更为宽敞,扩散器和尾灯等关键部件的布局显得得心应手,整体视觉效果也因此更加和谐。灯组外观从远处看与SU7颇为相似,然而近距离观察,其细节更加细腻,层次感更加突出,从而显著增强了整体外观的精致感。

对比SU7与YU7车外的仪表台,可以明显察觉到YU7的豪华气息更为浓厚,图中所示为虎嗅的自拍照片。

车内设计同样有了显著进步。仅凭车外视角观察,前排座椅便足以让人感受到YU7相较于SU7在豪华氛围上的明显提升。在摒弃了传统的抬头显示系统后,仪表盘的体积明显减小,而方向盘则与众多跑车类似,配备了一个较长的底座。

天际屏投射于漆黑的前挡风玻璃之上,其防炫光性能十分出色;即便在车展的强烈光照条件下,背景依然保持纯净的黑色,此图由虎嗅团队自行拍摄。

“天际屏”在提升仪表台空间感方面表现卓越,它通过扩大前挡风玻璃下方的黑色涂层面积,并在最前端嵌入Mini-LED显示屏,确保了用户能够享受到一块不会被方向盘遮挡的清晰显示区域。这一设计带来的视觉体验远胜于传统的HUD系统,并且还能为副驾驶提供全方位的观影或信息展示。

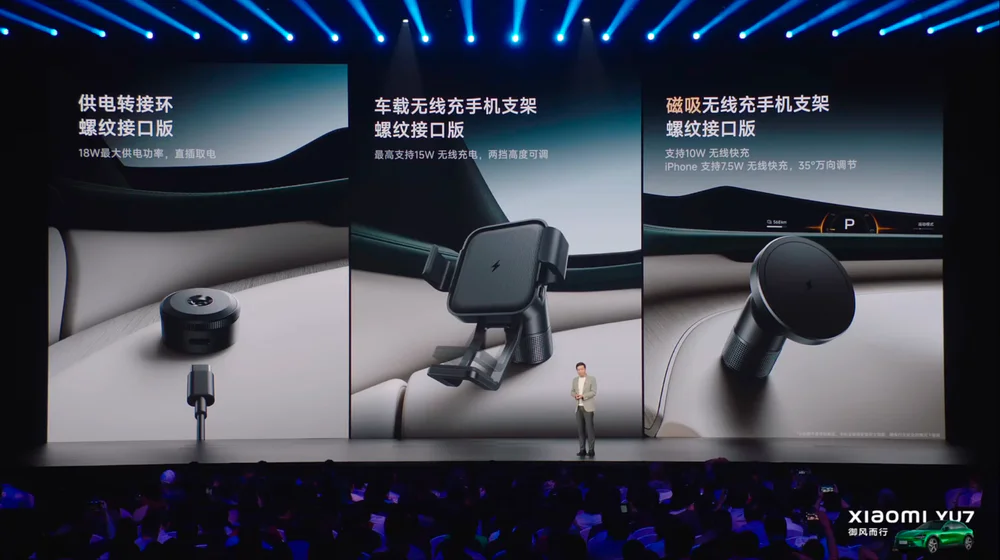

螺纹连接处具备供电功能,这样的设计堪称匠心独运,即便是普通人绞尽脑汁,也未必能构思出如此巧妙的创新点。

在舱内其他部分的设计上,小米展现出了与其他汽车制造商截然不同的风格,例如,前排配备了零重力座椅,强调驾驶者同样享有顶级座椅体验;天幕采用了电致变技术,实现了对可见光的完美遮挡以及防晒隔热功能;甚至连仪表盘上的普通螺口,也被巧妙地设计成了具备供电功能。这样的产品细节设计密集到几乎难以计数。

YU7在静谧感的强化上不遗余力(前部三角窗采用双层玻璃设计),在底盘的运动性能上兼顾了舒适性,这样的调教使得YU7的定位更加明确,成为一款售价25万元的“豪华感、高性能、纯电动”SUV。它不仅确保了基础性能的卓越,还显著突出了“个性化”的特点。

这种做法与中国车市近年来普遍存在的产品同质化趋势相悖。面对众多车企倾向于采取“折中策略”以图稳定发展的态势,消费者对于个性化和多样化的需求正逐渐得到释放,并呈现出明显的回升趋势。

易车研究院在2024年的调研中揭示,在35岁以下的人群中,对于汽车外观设计的关注度达到了46.6%,特别是女性用户对此的关注度(52.39%)超过了男性用户。这一年龄段用户群体,正是小米YU7品牌所着力争取的核心消费对象。那些自年轻时便开始青睐小米产品的中青年消费者,在YU7强大的硬件性能和感性的魅力面前,再次被深深吸引,他们极有可能成为推动小米此次“爆单”的关键力量。

马上来:交付挑战与正面PK

紧随“爆单”喜讯之后,却传来“量产压力”的忧虑。据虎嗅汽车从多方面获取的信息显示,小米YU7的首批产品全部由小米一厂生产,这些产品是从SU7的现有产能中“挤”出来的,而且每天的产量都存在波动。这种运营模式显然难以满足YU7新增的大量订单需求,更别提SU7还有月销量增长的空间了。

小米汽车二期工厂的投产速度至关重要。自去年7月小米成功获取相邻地块并迅速启动建设以来,相关报道显示工厂验收工作已在前两个月顺利完成,相关设备亦已到位。然而,就目前情况来看,工厂的正式投产时间仍需推迟至7月份。即便工厂顺利投产,小米仍需经历产能逐步提升的阶段。

产能压力将不可避免地延长部分用户的等待时间。在SU7去年开始交付之际,其交付周期就已攀升至32至40周,这一情况曾导致大量用户取消订单,甚至有用户选择转向特斯拉等能够提供现车的品牌,或是其他国内汽车制造商的竞品。

小米官方APP尚未公布YU7订单的交付时间预测,只是提到“在订单锁定后,预计将于8月开始首批产品的交付”。依据目前掌握的数据和信息进行推测,YU7在交付时的周期数据极有可能达到新的高度。

根据之前曝光的小米汽车供应商调研资料,小米公司计划在2025年实现30万辆的产能目标,这一目标是在两座工厂不加班的情况下设定的。然而,到了2024年的最后几个月,小米的月度交付量已经攀升至约2.8万辆,而单座工厂的年化产能已突破30万辆。假如YU7的订单量继续保持这种热烈态势,那么小米汽车二期项目很可能与一期项目相似,迅速转变为三班制生产模式。

小米即便克服了交货难题,同级别市场的其他竞争者也必定会采取相应措施。在近期,各大品牌很可能会对YU7的竞争力作出反应,集中调整他们的产品策略和价格体系,从而推动该细分市场进入新一轮的竞争格局重组。比如特斯拉,它很可能对YU7发起新一轮的价格下调战,而小米YU7如何应对这些变化,无疑将成为其面临的一大挑战。

至少,YU7在上市阶段已经实现了“爆单”,这标志着该产品迈向成功的关键一步。

文章标题:小米把中国汽车干懵了

该文章链接指向了一篇内容丰富的文章,读者可以通过点击链接进入阅读,以获取更多信息。