谁能想到,“天下第一名刹”少林寺也会被卷进尘世的风浪里。

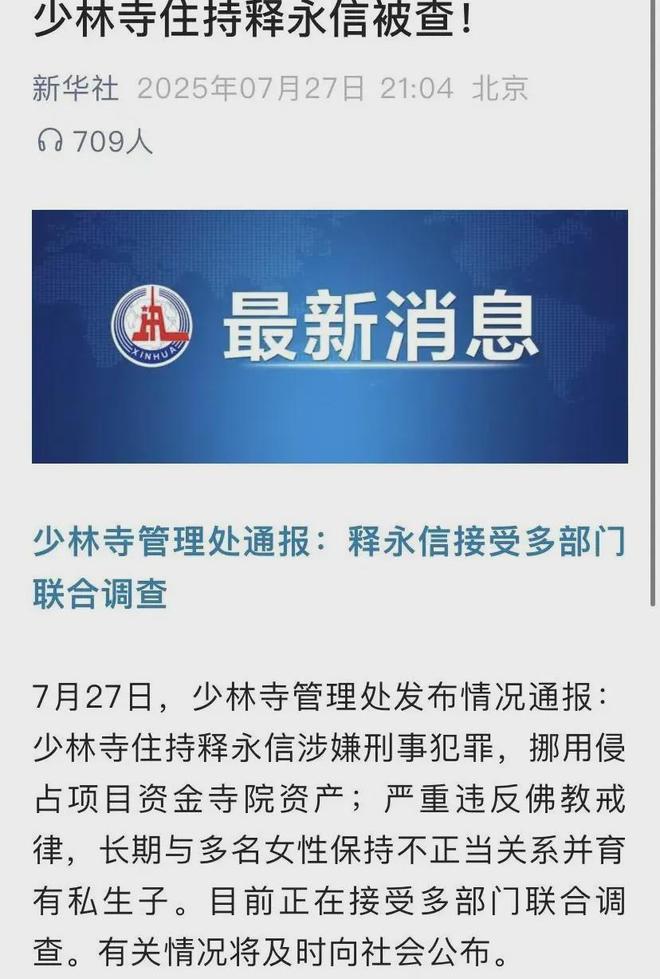

近期,网络上一则爆炸性新闻迅速传播开来:方丈释永信遭到调查并被带走。昨日,少林寺官方网站发布了一则声明,指出他涉嫌犯有刑事罪行,包括挪用和侵占项目及寺庙的资金,同时严重违背了佛教戒律,且长期与多名女性保持不正当关系。

自古以来,和尚们的情感纠葛始终是影视创作的热门话题,如《天龙八部》中虚竹作为少林方丈的私生子,以及《水浒传》中与潘巧云私通的裴如海师兄,均是不起眼外表下隐藏的“高僧”。除此之外,影视作品中关于“淫僧”的描绘屡见不鲜。过去观看剧集时对此感到困惑,如今却有所领悟。依旧沿用那句老话:艺术源自生活,却超越了生活。

释永信的调查消息一经公布,众人无不感到震惊——那位将少林寺变为商业帝国的僧人,身着僧袍,竟然突然陷入了这样的境地?

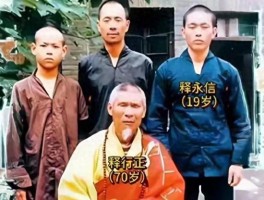

提及释永信与少林寺之间的深厚渊源,便要从他16岁那一年讲起。那是在1981年,来自安徽的少年刘应成(即释永信的俗名)怀揣着对武术的憧憬,踏上了前往河南登封少林寺的旅程。

少林寺昔日的景象并非如今这般繁华,四周野草丛生,高过人身,崎岖的山路更是难行,寺中仅有十几位年迈的僧人,与那些武侠小说中描述的“少林武学,天下无敌”的盛名相去甚远。他投拜在行正长老门下,取了“永信”的法号,因其是当时寺中最年轻的僧侣,此后众人皆尊称他为“大师兄”。然而,谁也没有料到,这位青年后来竟将少林寺引向了一条全新的道路。

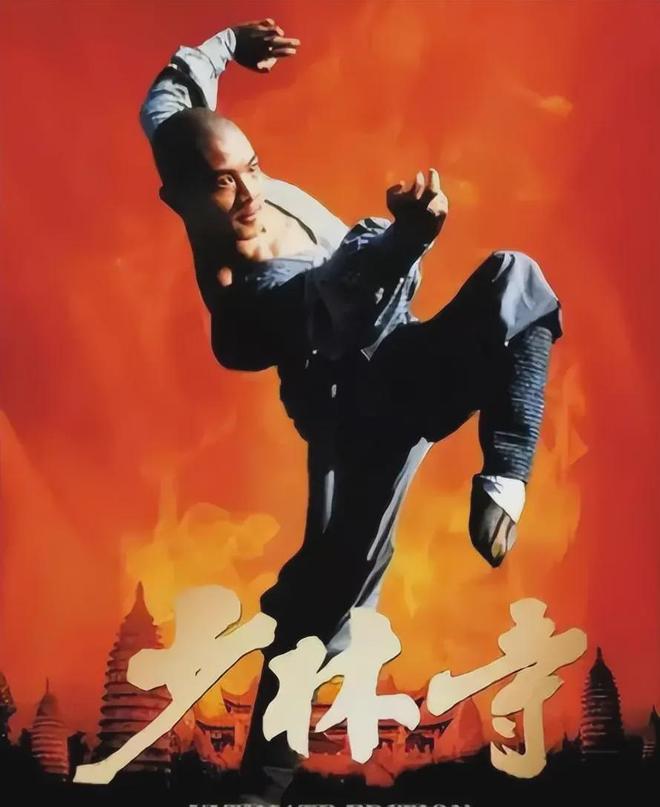

1982年,影片《少林寺》在我国掀起了一股热潮,票价仅需一毛,却创造了高达1.6亿的票房佳绩。这部作品让少林寺首次感受到了“流量”带来的甜蜜,同时也激发了释永信的思考。他认为,僧侣们同样需要谋生,仅靠香火钱是不够的,必须设法让少林寺得以生存,并且要过得充实。

于是,释永信在少林寺中被誉为最为“不守本分”的僧侣。1994年,他敢于与销售“少林寺牌火腿”的厂商对簿公堂,这成为中国宗教界首例名誉权纠纷案,并且最终取得了胜利。

自那之后,他仿佛顿悟了,全心全意投身于“品牌维护”的工作中,为少林寺申请了一大串商标,唯恐有人借机炒作。

1996年,互联网在中国崭露头角之际,他迅速为少林寺搭建了官方网站。该网站不仅发布了寺庙的最新动态,还将《易筋经》、《洗髓经》等武术秘籍上传至网络。结果,全球的武术爱好者纷纷被这一举措所吸引。

1997年,他果断创立了河南少林寺实业发展有限公司,这标志着中国佛教界迎来了首家企业。自此,少林寺的商业版图如同气球般迅速扩张。文化、餐饮、药品、服饰……与之相关的各个领域,少林寺都纷纷涉足。

2008年新成立了河南少林无形资产管理有限公司,该企业完全由少林寺全资控股,主要负责管理这些商业项目。

众人皆言,释永信似乎并不像一位方丈,更像是一位“CEO”。瞧他那般,把少林寺经营得何其兴旺:

《禅宗少林·音乐大典》的现场表演场场座无虚席,武僧表演团队在全球范围内进行巡回演出,每年演出场次超过200场,单场演出收入高达五十万美元。

在淘宝上开设了名为“少林欢喜地”的店铺,主要销售佛珠和禅修垫,随后更是拓展至文化创意产品领域,“扫地僧”玩偶的销量尤为火爆,年销售额高达2300万元。

短短半年时间,抖音账号粉丝数便突破千万;其直播带货的首场活动便实现了500万的销售额;即便是少林药局销售的活络膏和灵芝茶,也成为了热门的网红商品,2019年的销售额更是达到了8000万。

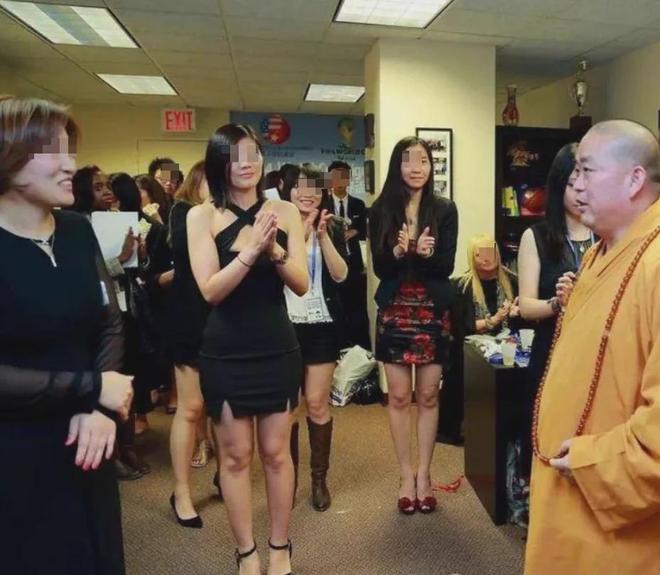

释永信不仅在国境内活跃,而且他的目光投向了海外。1999年,他率领武僧团踏足英国白金汉宫,此举令人瞩目;而随后在澳洲建造的四星级酒店及高尔夫球场项目,更是让众多人目瞪口呆。

近年来,“少林”二字早已蜕变为价值数十亿的文化品牌,涉足游戏授权、联名月饼、手机号开光拍卖等领域……凡是你能想到的,几乎没有他们做不到的。

可名气大了,争议也跟着来了。

2015年,有人冒充“释正义”之名,在网络上公开向释永信提出实名举报,指控其持有双重身份、挪用财产,并且与多位女性保持暧昧不清的关系。当时,相关机构对此进行了调查,结论是部分指控缺乏事实依据,部分指控则证据不足。然而,这一事件如同尖锐的刺,深植于众多人心。

更让不少人议论的是少林寺和地方的利益纠葛。

2014年,少林寺僧侣高举横幅,向嵩山景区管委会提出关于门票收入的问题,而管委会人员则反问:“少林寺为何需要如此巨额的资金?”此后,少林寺旗下的公司以4.52亿元的价格在郑州购置土地,尽管后来撤资,但关于“僧侣涉足房地产业”的质疑声始终未曾停歇。

释永信此次遭到调查,传言其涉嫌挪用资产、违背戒律,实则并无太多惊异之处。近年来,他将少林寺从一座破败的古寺,发展成为一个涵盖多个产业的商业王国,扩张速度过快,自然容易遭遇波折。

有人认为他之所以推动商业化,是为了让僧侣们得以温饱;而另一些人则主张,佛门圣地应当保持清静无为,不应将心思过多地放在盈利之上。

其实细细思量,少林寺的武学精髓与禅宗意境,实则是一笔宝贵的文化遗产。释永信有意愿让这些宝贵的遗产为更多人了解,并确保寺庙能够持续存续,其初衷或许并非恶劣。然而,随着商业化趋势的加剧,将“少林”二字转变为盈利手段,当僧袍之下隐藏着无尽的财富与争议时,原本应有的宁静与虔诚,便逐渐失去了原有的味道。

释永信如今正面临调查,少林寺的前途究竟如何,无人能够确切预测。然而,这一事件或许能引发我们的深思:那些历经千年传承的文化与信仰,在商业化的社会中,究竟该如何继续生存?是选择完全封闭,还是应当谨慎地试探前行?

或许,重点并不在于能否盈利,而在于盈利所得的去向,在于是否坚守住了那份最纯真的品质。毕竟,在众人心中,少林寺始终是那个“禅武相融”的佛教圣地,而非一个只看重金钱的商业机构。