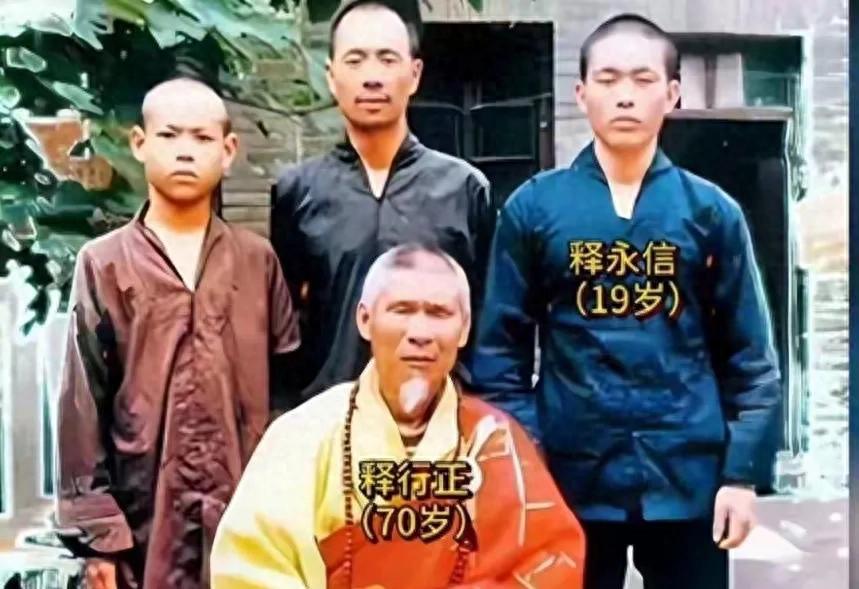

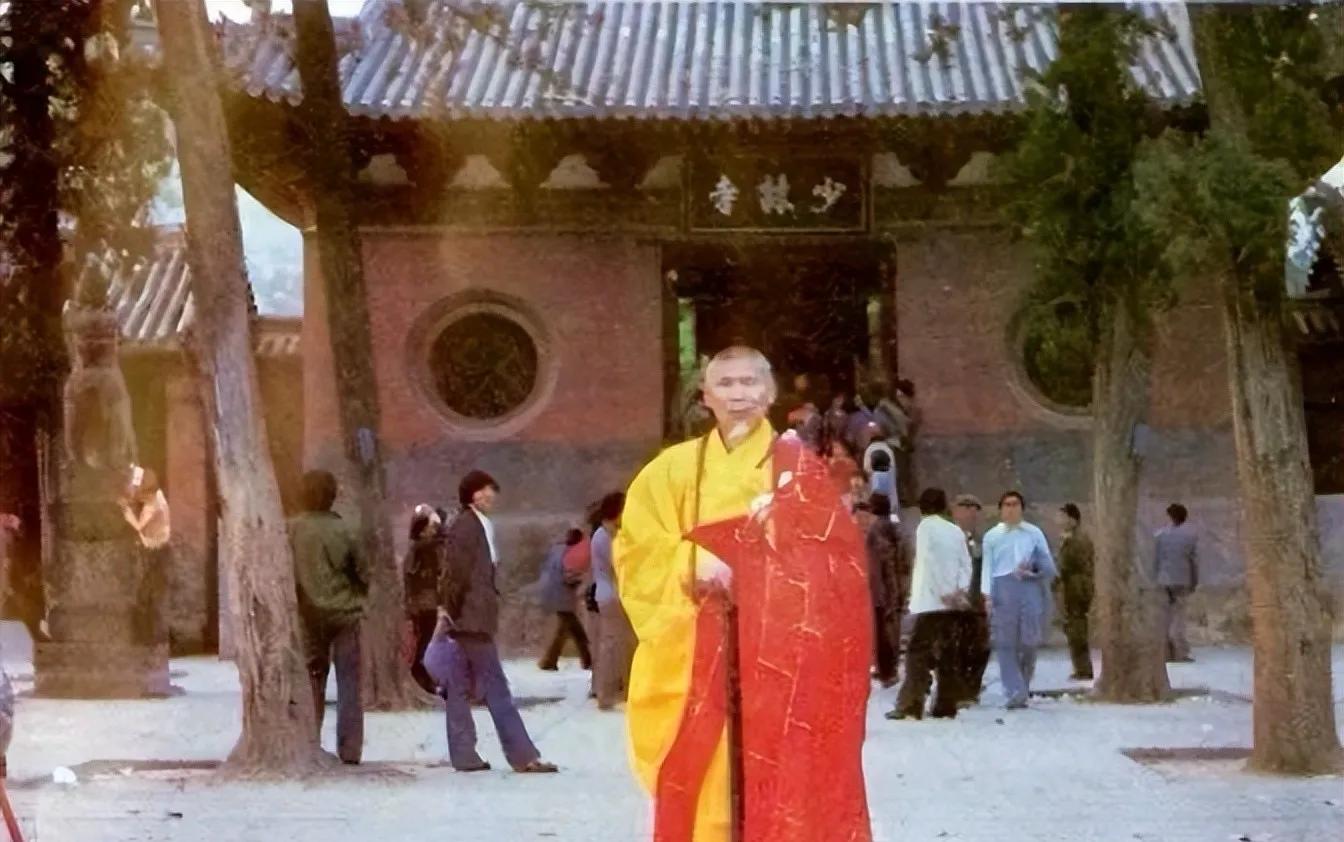

释永信如今已是寻常百姓了。他的本名叫刘应成,来自安徽。16岁那年进入少林寺,拜释行正为师。那位老方丈为守护寺庙竭尽全力,后来身患重病,还带着徒弟们夺回了寺庙的产业管理权。在那个时期,释永信对师父关怀备至,给人留下了很好的印象。

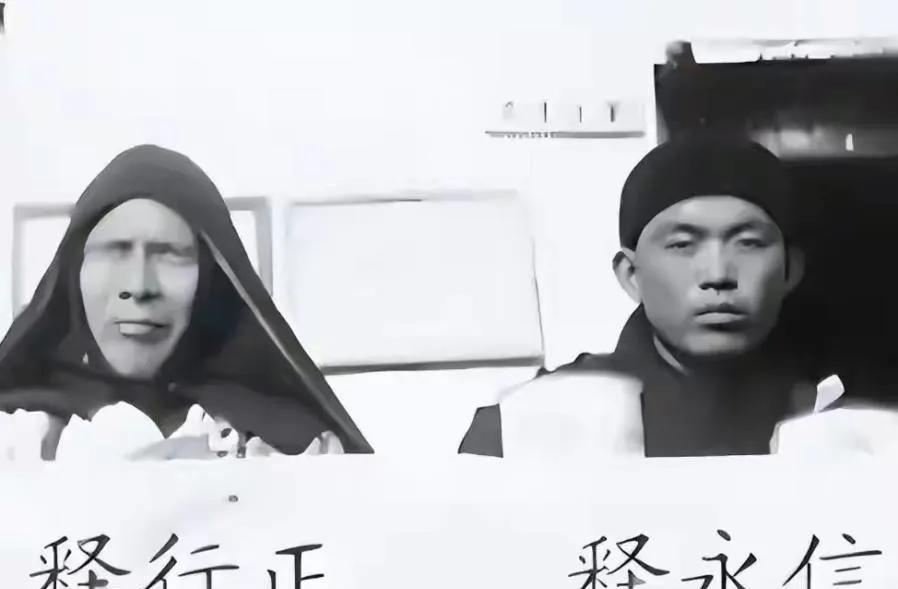

后来发生变故了。1987年有位年长僧人致函中国佛教协会,状告其弟子贪婪无度,遂将其逐出师门。但出乎意料的是,该弟子并未因此被驱逐,反而在1999年荣升寺院住持。这期间十余年究竟有何隐情?

有人调查过老和尚去世前的情况。释永信担任少林寺最高负责人期间,私下将寺庙最珍贵的宝物——那卷经书给弄走了。老和尚强迫他把经书归还,他才交还。那卷经书是接任住持的关键凭证,没有它根本无法成为合法的下一代领袖。

1987年,郝释斋离开原岗位,其具体缘由至今成谜。释永信逐渐掌握权力,将少林寺转变为商业化机构。他经营旅游项目,售卖宗教用品,进行法事收费,并让少林武打场面进入影视作品。这些行为导致少林寺的商业化程度不断加深。

2015年,释正义和尚对此提出指控,并找出往昔老和尚的信件,披露释永信早已被革除僧籍,当时佛教协会方面表示,若他能担任方丈,便证明并无问题,此事最终就这样草率了结。

今年再度爆出负面消息。他难以说清楚与许多女性的交往状况,并且存在私生子女。挪用寺庙资金更是事实清楚。如今他的宗教身份被剥夺,将要接受法律制裁。

采访对象在故乡的居民表示,他幼年时期为人正直规矩。不曾料想成年之后竟如此行为不端。倘若那位得道高僧知晓门下弟子将寺院弄得如此光景,必定会感到更加悲痛。

他担任寺主期间,确实提升了少林寺的知名度。然而,如今看来,这里弥漫着浓厚的商业气息。访客数量增加了,供奉活动也变得频繁,但僧侣们还在坚持修行吗?

佛教团体这次下了决心。先前一直搁置不理,如今总算采取行动。然而为何拖延了这么长的时间?莫非存在其他势力在暗中支持?

释行正老和尚最后的书信和革除名册目前存放何处?为何1987年无人问津?佛教协会彼时给出的解释是否站得住脚?

他出任副会长的过程令人怀疑。那些被革除的人怎会获得高层职位?宗教机构的审查程序是否流于形式?

如今事实清楚,他已脱离了宗教背景,但少林寺的内部管理问题依然存在,将来是否还会出现类似情况,尚难预料。

那个过去私藏经卷的僧人,如今将要服刑了。从少年到成年,境遇变化极为显著,不禁让人联想到一句谚语:就连野兔也不吃自己窝边的草啊。

村民们至今仍不敢置信。真没想到那个本分少年会变成这般模样,老禅师的预言终究成真了。

这一事例表明在权力面前没有孺子可教之徒,不论出家时间有多长,一旦滋生贪婪之心,最终都会身败名裂,少林寺的声誉受损之后,能否重新建立起来是个未知数。

那些揭发他的僧侣处境艰难。起初的举报未获重视,这次总算得逞了。倘若早二十年,少林寺可以避免许多麻烦。

他重新成为刘应成,不知如何面对乡邻。少林寺的路该如何走?必须设法解决,不能让商业侵蚀信仰。

那位年长的法师守护的宝贝物件现今还在寺院之中吗?当代的僧侣们还会亲自耕种田地吗?还是仅仅坐等利益分配?

此事令人不安的是,冒牌的和尚担任要职多年,竟无人过问。宗教组织的监管体系是否过于宽松?

参观者或许并不清楚实情。他们付费进行祈福活动,误以为是在祈求好运,实际上却是向伪装的僧侣支付了不必要的费用。

他的配偶和子女如何是好?私生子的消息一旦传开,家庭内部必定出现混乱。成为公众人物也并非全然是好事。

少林寺的商业版图要重组吗?习武殿堂、观光业务、电影制作,这些还能照常进行吗?出家人应不应该接触财富?

老方丈遗赠的经卷目前由佛教协会掌管,其中记录着究竟谁是正统的继任者,至于郝释斋最终遭遇了怎样的结局,这就不得而知了

这一事件彰显了人性复杂难料。即便是极其信赖的人,也有可能转变本心。佛教强调因果循环,他如今正承受着应得的报应。

一般信众该如何自处?寺庙过度逐利,是否尚存清修之所?

佛教的管理体制亟待革新。不能由单一个人专断,必须建立公开的监察机制。否则历史悲剧将再度发生。

村民们不明白他为何转变了本性。可能是因为权力过于集中,使人难以抵挡诱惑。这件事告诫大家,不要轻易被外表所迷惑。

释永信的经历宛若戏剧情节,然而人生舞台从不承诺圆满结局,当下所有喧嚣终将落幕。