小米YU7上市4天后,“卖爆了”成为市场最直观的印象。

无论是短短3分钟内订单量便突破20万辆的惊人表现,抑或是周末线下门店的火爆场面,小米YU7都成功消除了市场对其销量的疑虑。

然而,这一“爆单神话”正迅速陷入质疑漩涡。

销量被质疑“造假”

6月26日夜晚,腾讯新闻发布了一篇标题为“深度解析小米新品发布会:YU7售价25.33万元起,3分钟内预订量突破20万台”的文章,随即引发了广泛的讨论。有网友指出,这篇文章是在19时31分发布的,而那时小米的发布会才刚刚拉开序幕,YU7尚未正式亮相。

网友迅速对文章内容提出了质疑,“为何在19时举行的发布会上,却在19时31分就预测了20时的数据?”,“这或许是因为稿件是预先设定时间发布的,而数据则是事后修改的,否则这样的预测实在太过荒谬了……”

文章发布时间经历了几次变动:最初调整为22点01分,这一时间比小米官方微博的10点05分发布时间还要早;目前最终确定的时间是6月28日凌晨0点40分,同时补充了说明:“本文是对小米发布会进行动态解读的汇总稿件,最早发布时间为2025年6月26日19点31分;最终编辑时间为2025年6月28日0点38分。”

这种“提前预测”的行为,在网友眼中,成为了小米YU7销量数据存在“虚报”的关键凭证。

小米的汽车芯片同样受到了一定的质疑。小米YU7的智能驾驶舱配备了高通骁龙8Gen3处理器,这款芯片原本是用于手机等消费电子产品的。根据公开数据,骁龙8Gen3的处理器性能评分超过了高通8295车用级芯片的两倍,而其成本却仅为后者的一半左右。然而,尽管如此,它仍然没有获得“车规级”的认证。

业内专家指出,车用级芯片必须满足AEC-Q100认证标准,它必须耐受从零下40℃到125℃的极端温度挑战,经受住数千小时的寿命模拟实验,同时将故障率严格限定在百万分之一以下。

在工作温度区间,消费型芯片的适宜工作温度介于零摄氏度至七十摄氏度之间,而针对汽车行业的芯片则需承受从负四十摄氏度至一百二十五摄氏度的极端温度;在寿命设计上,消费型芯片的预期使用寿命通常为三到五年,而车规级芯片则需满足至少十到十五年的使用寿命要求。

小米此次将消费级芯片应用于整车制造,这使得车机系统在短时间内能够展现出车规级芯片难以达到的流畅体验,然而,随着时间的推移,车机使用的安全性是否能够得到保障,这一点目前尚无确切证据可以证明。

除此之外,小米在发布会上宣布的835公里续航里程,遭到了行业专家的广泛质疑。这位专家指出,使用96.3%容量的磷酸铁锂电池,其理论能耗为13.3度电,按照这个计算,其续航里程应为724公里(计算公式为96.3除以13.3再乘以100),那么835公里的数据又是如何得出来的呢?

针对这些质疑,小米官方并没有给出回应。

友商高管遭“米粉”冲击

小米YU7 爆火之余,华为常务董事余承东陷入了舆论中心。

发布会举行后的第二天,众多米粉纷纷涌入余承东的社交平台评论区,采用恶搞、打趣的方式进行集体互动:有人晒出小米YU7的订单截图,戏谑地要求“报销5000元让我换你们的车”;而余承东的评论区则一度变成了“跨界相声秀场”。

5月31日,在2025未来汽车先行者大会上,余承东对行业竞争态势发表看法,他指出,有些从其他领域进入的公司仅推出一款车型便大受欢迎,而我们的产品虽然质量更优、智驾能力更强,却连其零头都难以达到销量。即便如此,对方的产品在质量与智驾能力方面均显得较为薄弱。

虽然没有明确指出,但外界普遍推测其目标指向了小米的SU7系列。他进一步明确指出,“我们生产的产品在质量、使用体验以及性能上均优于对方,然而在市场上的表现却未能超越,这主要是因为对方具备强大的流量和营销实力。”

该言论立刻引发了公众的广泛讨论。小米公司的总裁卢伟冰在当晚作出回应,表示“SU7和YU7之所以取得成功,是因为它们拥有卓越的产品实力”;而雷军则引用了“诽谤本身就是一种仰望”这句话,这被视为他对余承东的一种间接回应。余承东在随后的演讲中自嘲地说“今天我说的话可能有些胡言乱语,希望大家不要断章取义”,然而这并没有平息争议。

为了对抗小米YU7带来的竞争压力,鸿蒙智行在6月27日公布了一项针对智界系列所有车型的现金优惠措施,补贴金额高达2万元,该优惠活动将持续到7月31日。这一举措被外界广泛解读为对小米的直接挑战。

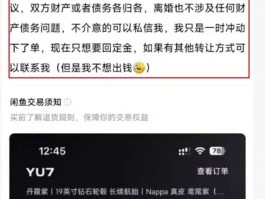

有趣的是,汽车界的高层人士对“米粉”的狂热举动提出了批评。在6月27日的上午,有高管在微博上,以“东风日产新能源黄照昆”的身份,对YU7车型在短短三分钟内预订了20万台的数据表示了不满,他指出YU7的交付时间需等待一年以上,并称这种极端热情的行为遵循了乌合之众的规律。

他还指出,小米这类手机行业的做法往往能激起人们的情感波动,然而,汽车产业的链条拓展要复杂得多,它需要成千上万个零部件供应环节的紧密合作。

该高管在言论发布数小时后,向小米公司及车友就此事进行了道歉,表示:“作为一名汽车行业的从业者,我理应更加慎重,然而我的个人言论过于轻率,导致了不良后果,我对此感到非常抱歉。”目前,该高管已经在其个人微博上开启了“一键防护”功能,使得帖子下的评论内容已经无法查看。