最近,“躺平”这个词特别火。

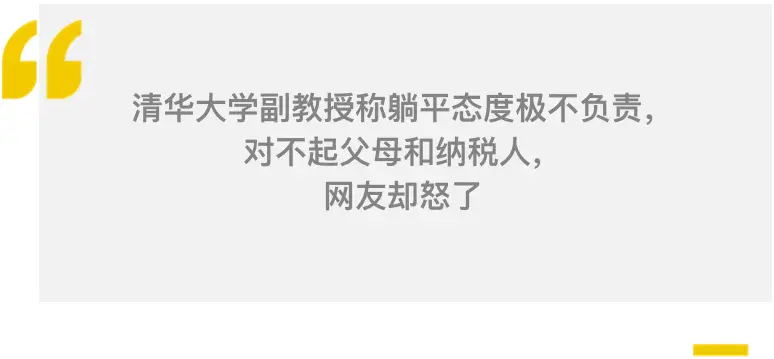

许多年轻群体高喊“消极抵抗就是合理”,封面新闻发起一项关于“你们怎么看待消极抵抗”的投票,结果显示,有6.7万人表示“身心俱疲,彻底放弃”。

只有1.1万人斗志昂然,选择了“冲!绝不能躺。”

如今,躺平之风渐盛,有人为此忧心忡忡,为何你们年轻人不好好拼搏,反而偏爱这种状态呢?

这岂不是误国误民吗?

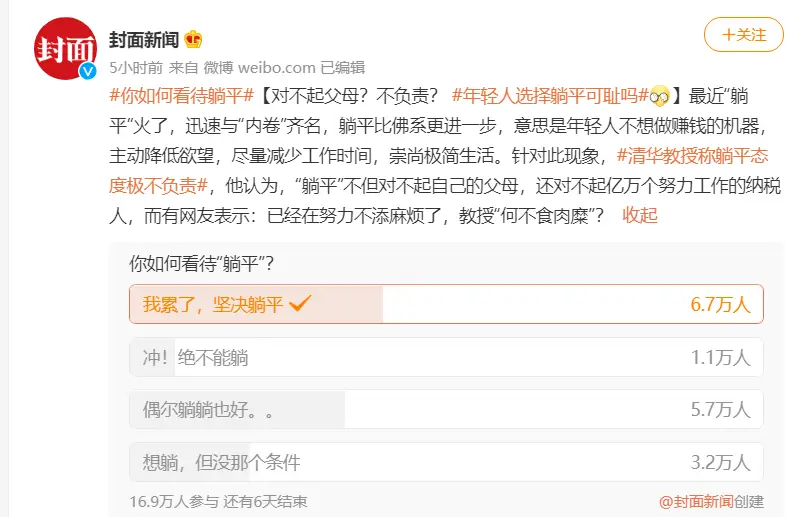

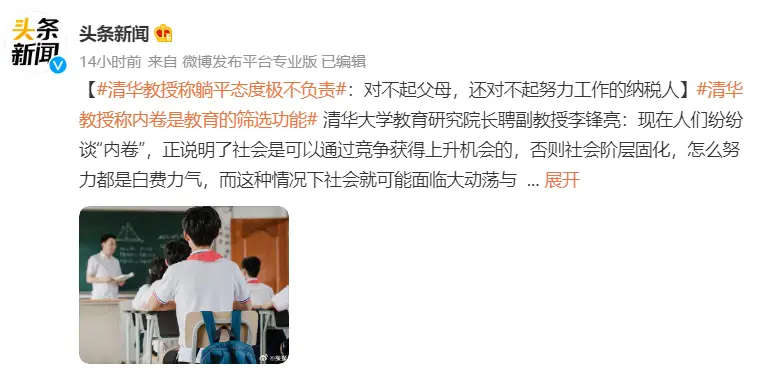

例如,某位清华大学教师明确表示,这种消极应对的心态非常不负责任,既辜负了双亲的期望,也对不起那些辛勤付出的纳税人。

他谈到利玛窦在明朝时期评价过中国人性格沉稳,而欧洲人则生活匆忙且内心焦灼,可不到两百年后,欧洲列国便凭借坚船利炮发动了侵略行动。

躺平还不够让大家警惕的吗?

在教授看来,“内卷”是有益社会的。

如今盛行的所谓“内卷”,正表明社会仍存在依靠竞争实现阶层跃升的可能,倘若阶层已然固化,那么无论付出多少努力都将徒劳无功。

最终导致“上品无寒门,下品无世族”的恶果。

他以个人经历作说明,双亲曾是下岗职工,中学阶段他属于标准型小镇学子,大学期间考入重点学府还刻苦提升成绩,很快加入课题组开展研究工作。

正是因为有了基于成绩的选拔机制,他才有了今天。

社会也需要通过竞争和筛选机制,实现人才的有效配置。

教授强调,提倡竞争能够收获诸多好处,比如增强人员调动、抑制阶层固化等,教育领域的竞争同样是为了社会整体利益,但“内卷”现象是社会发展在享受收益的同时必须承担的代价。

所以年轻人啊,千万别躺平。

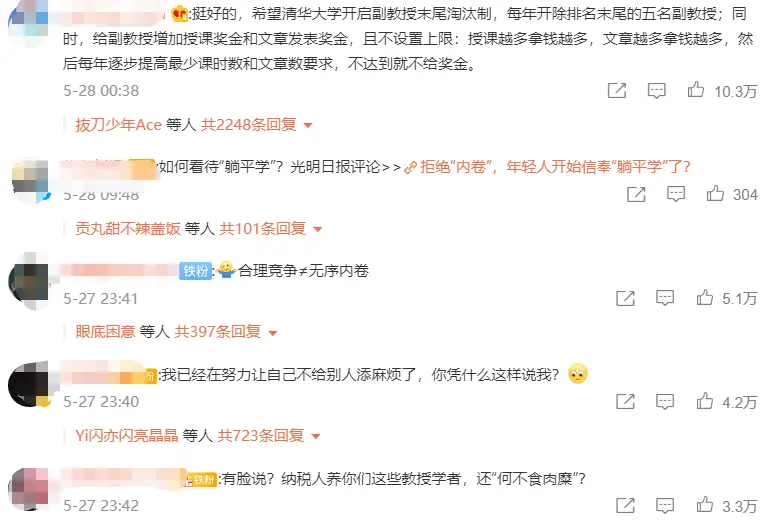

令人惋惜的是,公众对专家的善意劝告置若罔闻,转而大量嘲讽专家如同只顾自身利益的“何不食肉糜”。

有的吐槽教授是在偷换概念,合理竞争≠无序内卷。

一些人明确提议,清华大学应当实施教师岗位定期考核制度,每年淘汰业绩最差的五名副教授职位,予以解聘。

事实上,当前在中国,人们围绕“躺平”这一现象争论不休,而在日本和韩国,相当一部分年轻人已经持续这种状态二十多年了。

说到日本的躺平一族,他们的宅男宅女早就闻名于世界了。

然而在相当早的时期,日本尚未出现那种萎靡不振的“平成废宅”,彼时他们的年轻一代都是充满活力的“昭和男儿”。

1986年至1991年期间,日本战后经济迅猛增长,人们生活极为自由洒脱。

高尔夫逐渐走入寻常百姓家,街道上豪华跑车屡见不鲜,出租车驾驶员单日所得折算成人民币可达八千元,大学生们对于前途也毫无忧虑,几乎每位毕业生都至少有三份工作供其选择

美好的时光未能持久,日本遭遇经济危机,步入了平成时代的严重衰退期,由此产生了所谓的“停滞的岁月”。

众多企业、金融机构破产,大量员工失业,许多人突然背负沉重债务,部分人在走投无路时选择坠楼自尽

日本社会也逐渐进变成了低欲望社会。

年轻人看不到任何希望,混吃等死成了著名的“平成废宅”。

大前研一在其著作《低欲望社会》中提到,日本年轻一代普遍缺乏追求、缺少抱负、缺少进取心,表明日本已经步入低欲望社会阶段。

日本公司常通过聘用众多非正式职员来削减开支,统计显示,25至54岁的男性非正式用工里,有半数以上的人是因为难以获得正式工作机会。

青年人难以获得正规职位,即便得到也难以比及资历深厚的旧员,生存感到十分疲惫,付出许多却收效甚微。

部分青年选择四处做临时工作谋生,另一些则整日待在家中依赖父母,还有人二十多年未曾踏出家门,这种情况普遍存在。

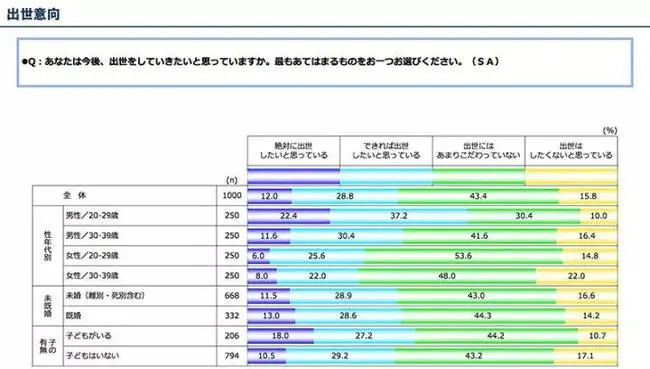

一项调查揭示,询问日本年轻群体是否渴望获得杰出成就,其中表示强烈期望的比例为12%,认为最好是能够出类拔萃的占28.8%,对此没有特别要求的达到43.4%,而完全不抱有此想法的为15.8%。

当代青年普遍缺乏进取心,不愿承担风险,淡泊名利,也无意组建家庭,生育子女,连恋爱都觉得繁琐,沉迷于独居生活的现象愈发普遍。

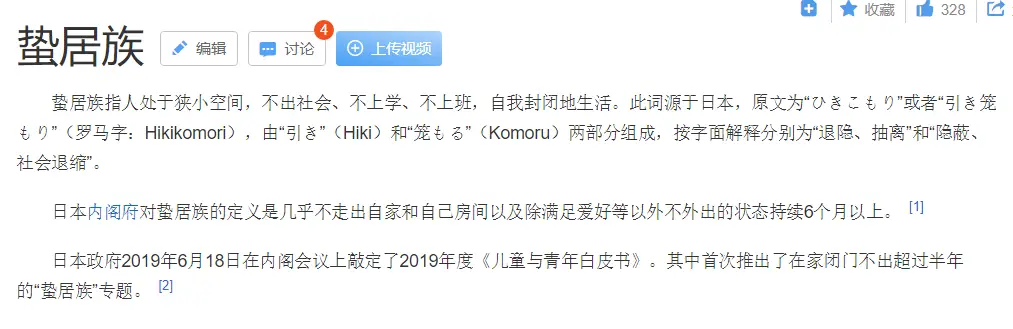

日本政府给这样的宅男宅女定义为“蛰居族”。

是指那些既不读书学习,也不从事职业活动,不参与社会活动,并且与现实生活隔绝,并且这种状态持续半年以上的人

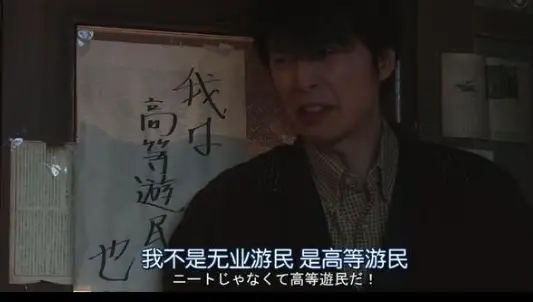

电视剧《约会恋爱究竟是什么》里,男主就是一个废宅、啃老族。

大学毕业找工作失败后,他就再也没出过门,全靠母亲养活自己。

在母亲于35岁那年病倒之前,他在家里闭门不出长达十三年,直到那时才意识到不能再这样生活下去,于是决断要迎娶一位经济宽裕的女性,以此摆脱目前的困境。

日本社会中的闭门不出者,其现象远超影视作品中的描绘,日本政府机构公布的资料表明,该国选择长期居家的人手数已达到约115万之众。

日本曾有一个整整27年都从没有出过门的宅男。

他在十六岁到四十四岁期间,一直未曾外出谋生,整日沉溺于网络游戏、电视节目和杂志阅读,完全依赖母亲负担其日常开销。

东京大学出身的优秀人才Nito,由于求职过程不顺心,十多年前也决定过起隐居般的生活。

他宅在家里尝试了写小说,却因为不符合市场口味而失败了。

接着,他决定从入门级别学起绘制漫画,之后制作了两部漫画作品,但是获得的收益并不理想。

他接着投身于游戏制作领域,最终推出了名为《家里蹲》的作品,现在它的试玩版本已经正式发售了。

Nito跟那些甘于沉沦的宅家人士截然不同,他的日常作息十分有章可循,准时进食,饮食均衡,每日坚持英语学习,同时进行健身锻炼,并且始终不忘为自己的心仪工作而奋斗。

日本早已存在甘于沉寂的宅居群体,韩国因竞争加剧,青年人愈发倾向于待在家中。

亚历山大·克里格是一位学者,他发现,在韩国,现在有2%的人口是“家里蹲”。

当代韩国的年轻人中,一部分被称作三抛群体,他们处在二十至三十岁的阶段,却放弃了恋爱、成家和生育这些人生要事,把个人需求控制在了极点。

年轻一代的生育欲望持续走低,2020年韩国的总体生育指数跌至0.84,创下历史新低并位居世界末位,每位育龄女性生育的孩子数量不到一个,这个数值明显低于多数国家维持人口代际平衡所需的2.1左右的更替生育标准。

韩国有一位职员名叫黄先生,现年三十岁,于2020年6月成婚,不过他明确表示没有生育的打算。

他表示,因为家计艰难,根本没有余力供养孩子。

回想当前状况,同时留意周遭父母热衷于教育孩子的现象,我们不愿让孩子降临人世后共同承受磨难,也不希望他们被拿来与别的家庭孩子做对比,因此最终决定不要孩子。

因为在韩国,无论是教育孩子还是就业,内卷都异常激烈。

在韩国,小学生中午就寝,每日学习时数达13个小时,高中生通常每晚仅能休息5.5个小时。

然而即使如此拼命,也很难考上韩国顶尖的学校。

依据经济合作与发展组织的资料,韩国百分之九十八的年轻学子修完了普通高中课程,其中百分之七十五的人会继续攻读高等教育,不过仅有百分之二的人能够就读于国内最顶尖的三所高等院校。

哪怕名校毕业,毕业后也未必能轻松找到工作。

韩国失业人口中15至29岁的青年失业率高达9%。

无论多么尽力,前景依旧渺茫,不妨选择安逸,不妨保持独身,不妨成为弃绝世俗的人。

在中国,早就有“葛优躺”流行一时。

后来,有位主张安逸的人,在社区论坛上发表了《保持现状就是合理》的文章,让大家感到好奇,同时也有些向往。

这位专家每日只进两餐,月度开销不超过二百元,年度工作时间仅限于一至两个月。

有空可以到山里去登山,到水里去泅渡,去园林里闲坐,手头紧了还能去横店扮作亡魂,日子过得无拘无束,十分洒脱。

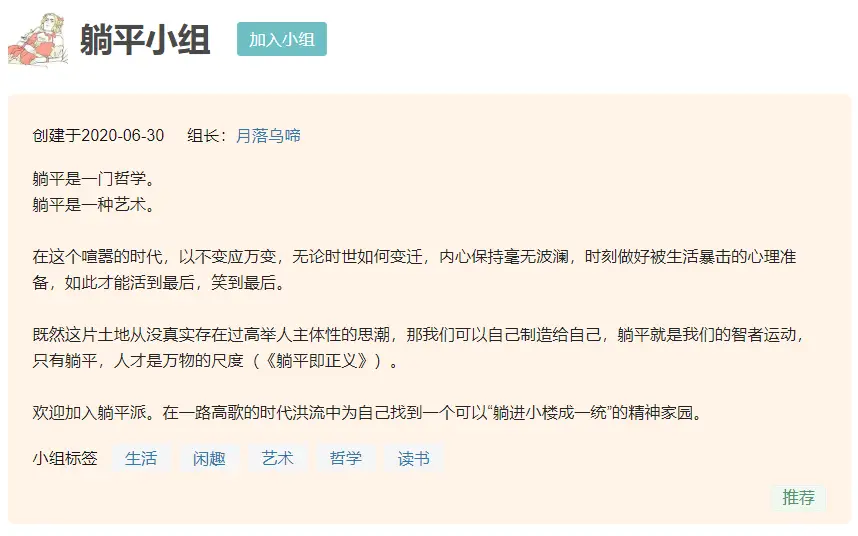

现在不少年轻人都开始选择不再奋斗了,豆瓣上因此创建了一个专门讨论这种生活方式的社群。

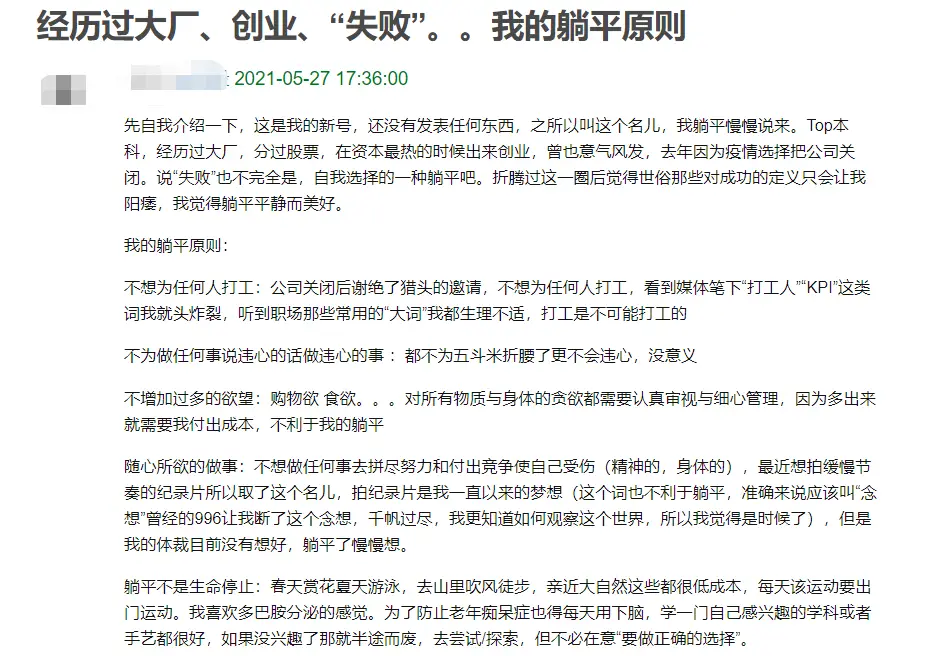

有人讲述过自己的顺其自然故事,自己曾经任职于知名企业,参与过股份分配,在投资领域最火爆的时期选择自主创业,一度斗志昂扬,但后来由于公共卫生事件导致公司停业,最终决定不再折腾。

他不想为任何人打工,也认为躺平并不是生命停止。

能够春天观赏繁花,夏天畅游水中,到山林间感受微风并徒步旅行,去发掘尝试多样的爱好,无需在意是否合乎常规。

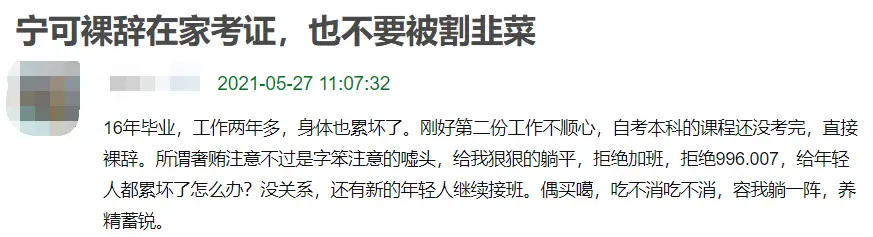

还有人说自己工作两年多,身体已经非常疲惫,现在宁愿辞去工作在家备考证书,也不愿意被无谓地剥削。

“容我躺一阵,养精蓄锐。”

许多青年人不愿天不亮就出门挤地铁,连续工作十六个小时,辛劳十年却无力购置北京、上海、广州、深圳的房产。

到头来,什么都没得到,还牺牲了自己的健康。

激烈的内卷带不来财富自由,却带来了一身病痛,值得吗?

终其一生,都很难在大城市立足生根,可转眼间就发现,明星们不是日进208万,就是嫌每天650元的伙食费太少。

年轻人不是不愿意奋斗,而是不想毫无收益的无效劳动。

经过艰苦努力所得到的回报,远远比不上那些毫不费力就成功的人,与其一味追求物质享受,不如主动放弃欲望,决定安逸生活。

年轻人不愿在无序的角逐里耗尽自身,他们既高喊放弃,又以此抵制过度竞争。

他们想要更多的公平公正,更少的焦虑内卷,这又有什么错呢?

在那些选择安逸的人群看来,这种生活方式意味着寻获个人安适的境界,但这并非意味着他们要抛弃日常的生存。

在纷繁的世间,坚守本心不动摇,不管外界怎样波动,个人情绪始终如一,永远预备承受现实的重击,这样才有可能长久生存,最终取得胜利。

对于这样的年轻人,更该反思的或许是社会了。