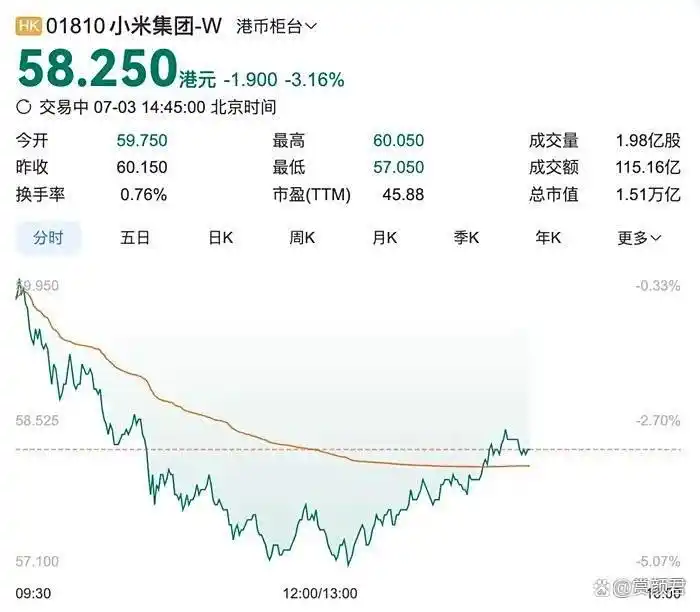

小米汽车的火爆程度令人难以预料,其热度神话却短暂绽放后迅速逆转。7月3日,港股市场开盘,小米股价瞬间大幅下跌,盘中跌幅超过5%,几乎在一夜之间,其市值蒸发了近400亿港元。许多人将问题归咎于雷军前一天的直播,因为自YU7车型因“3分钟预定20万辆”“18小时锁定24万辆”而走红以来,质疑的声音便未曾停止。

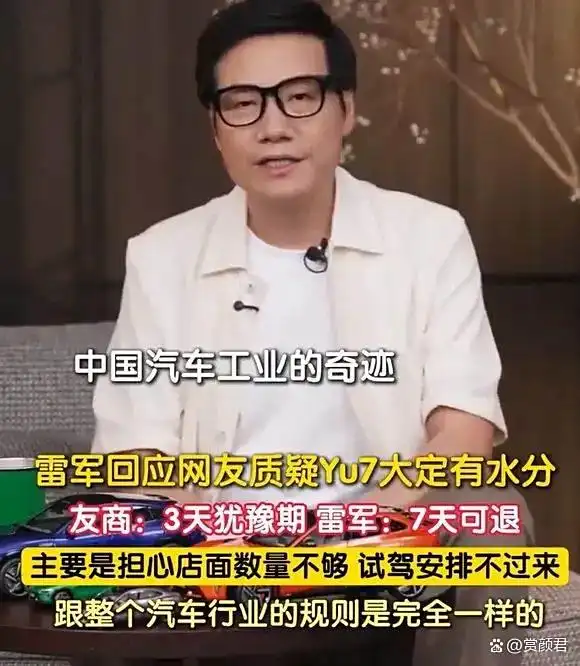

提及雷军的直播,原本他打算妥善解决争议,然而解释越多,那些已下单的车主们心情愈发紧张。有人对YU7大定数据的真实性提出疑问,雷军则回应称“七天无理由退货是行业通则,我们的统计标准与同行相同”;谈及转单情况,他透露从SU7系列转来的订单占比不足15%。交付难题让众人焦虑不已,雷总的一番话“若急需用车,不妨考虑小鹏G7、理想i8,Model Y同样是个不错的选择”却引发了误解,被广泛解读为“间接拒绝”。车主们纷纷抱怨:“我们需要的不是竞品推荐,而是切实可行的解决方案!”

更令人难以忍受的是交车时间。目前YU7标准版需等待58至61周,而Pro和Max版本甚至要等到2026年春天——购车竟需等上一年多,换成任何人恐怕都会心生忐忑。有车主直言不讳:“这对雷军来说或许是一次成功的营销,但又有谁会为那些等待车辆的我们买单呢?”

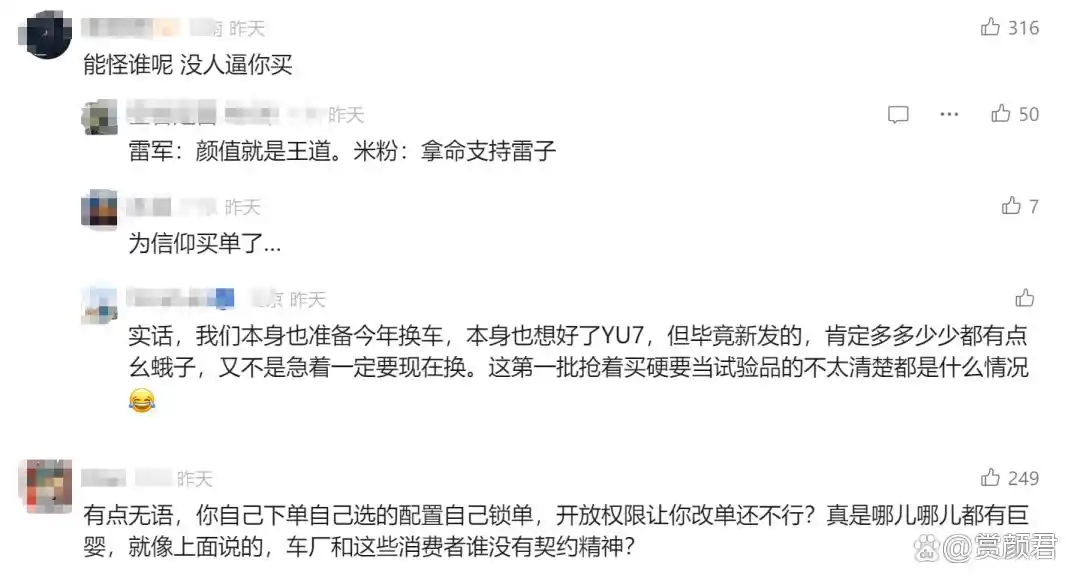

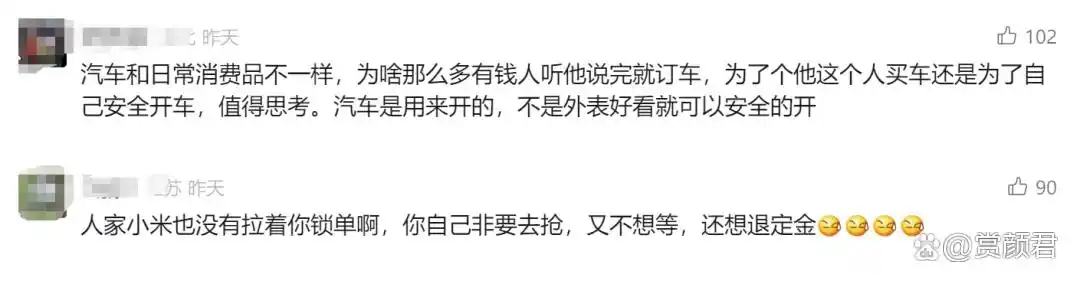

然而,许多网友以及已经预订车辆的车主对此并不认同。“这能怪谁呢?没有人强迫你去抢购”“小米并没有强迫你立即下单,是你自己急于抢购,不愿等待却想要退还订金?”甚至有人戏谑地说:“你们都退订吧,这样我就能更快地提车了。”

那边,竞争对手们并未放松。蔚来、极氪、阿维塔等品牌纷纷向锁定YU7的消费者伸出援手:若转投我们,不仅退还定金,还附赠积分、保养服务以及充电桩。更有蔚来销售人员直接拨打电话:“来选购我们的车辆,小米那5000元定金我们全额返还!”智己汽车在长沙地区为转购YU7的消费者退还定金,而在西安地区则将定金兑换成全国通用的充电卡。阿维塔不仅额外奉送公牛品牌的充电桩和保养套餐,武汉的门店更是推出了优惠活动,顾客只需出示小米锁单的截图,即可直接用于抵扣购车款项。

面对这场“围猎”,雷军虽言“同行无需担忧”,但实际行动却显示出他选择了妥协。小米随即宣布,7月6日将开启短暂的服务调整期,消费者可以更换机型版本和颜色,然而这一改变需付出代价——重新排队等候。这一举措表面上赋予了用户选择权,实则将难题转嫁给了消费者:他们必须选择继续等待,或是从头开始。归根结底,大家所焦虑的并非配置的选择,而是小米能否按时交付车辆。

公开信息显示,小米汽车的首个制造基地规划年产量为十五万辆,采用两班倒制时,每月产量可达到二万八千至三万台,但实际交货时间却超过了五十周(以标准版YU7为例)。而第二期工厂计划在2025年7月启动生产,其年产量同样设定为十五万辆,一旦投入运营,有望减轻生产压力。然而,YU7自上市仅18小时,订单量就已突破24万台;若以该工厂每月3万台的生产能力计算,完成这些订单至少需要8个月的时间。

在这场抢购热潮的幕后,技术问题成为了用户焦虑的触发点。6月26日晚,济南的王先生在抢购过程中,遭遇系统频繁显示身份证错误信息,这导致他的订单被锁定的时间延长了10分钟,最终使得商品交付周期延长到了37至40周。这样的例子在社交媒体上引发了广泛的集体维权行动,众多用户自发组织起来,维权群的人数迅速攀升至百人以上。有用户反映,小米应用锁单界面仅标注“8月后首批交付”,却未对“首批”的具体含义以及后续的生产计划作出详细说明,此举可能存在对实际交付时间的隐瞒。

法律界人士强调,小米因系统故障使得消费者未能及时完成订单锁定,此举可能触犯了《电子商务法》中第48条有关平台责任的相关条款。广东知恒律师事务所的逯义伟律师进一步指出,如果小米不能提供证据证明其已履行了系统维护的职责,消费者有权根据《民法典》的相关规定,提出解除合同并索回已支付的订金。截至目前,已有消费者向市场监督管理部门举报小米涉嫌进行虚假宣传,同时亦向工业和信息化部提出了关于其App存在技术问题的投诉。

实际上,汽车行业里交付时间较长的情况颇为普遍。时长从半年至一年不等,有些车型甚至需要等待长达三年之久……这些车辆或许因其高端定位或独特性能而成为市场上的热门。以兰博基尼的旗舰车型Revuelto为例,预订的客户需等到2027年才能拿到车,这意味着他们需要等待超过两年;同样,保时捷的Panamera作为豪华跑车的代表,从下单到提车通常需要等待大约半年的时间。

确实存在与小米YU7价格相仿、消费者愿意等待半年以上的产品,那就是之前的特斯拉Model Y。2018年,特斯拉因Model 3量产过程中的产能问题险些陷入破产边缘,马斯克亲自在工厂督战。随后,上海超级工厂于2019年动工,并在同年实现投产,这才成功缓解了产能的困境。在国产汽车新势力领域,小鹏G9通过委托加工及提前采购零部件来加快交付速度;面对问界新M7和新M9的订单激增,借助华为的销售渠道以及赛力斯工厂的加班生产和扩大用工规模,成功实现了月销量突破万辆,从而有效减轻了销售压力。

小米的应对策略与之相似,雷军亲自前往工厂进行现场指挥,以加快二期工厂的投产进度;通过优化供应链、扩充员工数量以及实行两班倒制(每日工作11小时)来最大限度地提高产能,全力以赴确保产品交付。除此之外,三期工厂以及上海和武汉的生产基地也正处于规划阶段。根据乐观的预测,到2025年底,YU7的交付周期有望得到显著缩短;如果三期工厂能够顺利建成,或许能够从根本上解决“订单过多导致无法及时交付车辆”的问题。

YU7的交付难题并非小米汽车首次面临信任危机。今年五月,大约有400名SU7 Ultra的车主因为碳纤维前舱盖的导风效果与宣传内容不符,而联合起来进行了维权行动。他们发现,虽然高价选择了双风道设计,但实际的散热效果几乎可以忽略不计,而且这样的设计还牺牲了前备箱的空间。尽管小米提出了更换铝制前舱盖或提供2万积分作为补偿的方案,然而车主觉得这样的补偿与4.2万元的选装费用相差甚远,而且更换前舱盖还需要重新等待30至40周的时间,因此最终车主的维权行动未能得到有效解决。

现今,众多人因冲动而订购YU7——或许是受到情感价值的吸引,亦或是被其外观和科技感所迷。然而,购车需等待长达一年之久,且改装需重新排队,与此同时,竞争对手还在一旁招揽顾客,这怎能不让人焦虑?正如一位用户所言:“起初抢购时兴奋不已,如今等待车辆却愈发焦急。”

消费者真的要等上整整一年吗?到了那时,他们梦寐以求的车辆是否还能满足他们最初的期望?雷军在直播中的表现,原本意图稳定局势,却反而揭示了小米汽车存在的问题:虽然发布会可以炒作热度,但产能却无法仅凭直播吹嘘。其他品牌的“抢夺先机”只是外部因素,小米真正的问题在于未能充分准备应对爆款产品的需求。

手机领域到汽车行业的转型,虽然表面上都属于制造业,但其中的复杂程度却有着天壤之别。目前的小米汽车,就好比一个考试得了高分却未做好充分准备迎接下一场考试的学生。YU7的火爆既带来了惊喜,同时也成为了一场压力测试。能否提升生产效率、让消费者愿意等待、抵御竞争对手的进攻,才是真正的挑战。毕竟,消费者购买的是实实在在的汽车,而非遥不可及的期货;他们信任的是小米能够履行承诺,而非雷总直播间的幽默谈资。

归根结底,汽车制造并非仅仅依靠饥饿营销,消费者的耐心是有限的。一旦“爆单”变为“爆雷”,即便是再强大的直播也无法挽救局面。小米汽车能否顺利跨越这一难关,对所有的跨界造车企业都是一个考验:当热度消退,真正的实力是否足够强大?这场成长的痛苦,恐怕还需要一段时间才能缓解。