7月26日,一则含糊其辞的消息在网络上激起了轩然大波:“位于中原的一座千年古寺的住持遭到带走调查”。在短短24小时的时间里,这一话题的阅读量便冲破了3.2亿次,视频播放量更是超过了1.5亿次——所有指向都集中于一个名字:释永信。

7月27日,少林寺管理方公布了一则公告:释永信被指控涉嫌非法挪用和侵占寺庙资金,且与多位女性保持不正常关系,并育有非婚生子,目前正面临多个部门的联合审查。

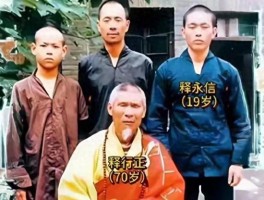

这位执掌少林寺26年的“明星方丈”,突然从"神坛"跌落。

01 商业帝国:千年古刹的资本变形记

释永信所掌管的少林寺,早已不再是清静寂寥的修行之地。在他的引领下,少林寺打造了一个遍布五大洲的广阔商业帝国,将这座千年古寺完全转变成了一个资本的象征。

这座帝国的根基稳固,门票经济是其核心支柱。少林寺每年吸引游客逾350万人次,每售出一张百元门票,寺院便从中抽取30元,仅这一项年收入便超过亿元。游客一旦踏入山门,更为精巧的商业收割便拉开了序幕:400元一柱的“功德香”,8888元的禅修速成课程,以及售价上万元的加持iPhone,明码标价地出售着信仰的附加价值。

在数字化时代,少林武僧团摇身一变,成为炙手可热的网络红人。他们频繁亮相春晚及其他重大活动,同时,也成为了展示我国文化魅力的对外窗口;借助“功夫”这一文化名片,为少林寺吸引了众多关注。2021年,释永信亲自参与直播带货,999元的“少林药局定制礼盒”在短短5分钟内售罄,单场销售额更是高达500万元。

令人咋舌的是,僧侣身后的商业雄心。2022年,释永信借助铁嵩科技之力,以4.52亿元的价格成功夺得郑州郑东新区的商业用地,并计划在此地打造五星级酒店及公寓。面对网友的戏谑——“出家人本应四大皆空,可方丈却摇身一变成了地产大亨”,一张他身着价值16万元的定制金丝云锦袈裟、手持价值千万的金丝楠木佛珠的照片,在网络上迅速走红。

02 信仰迷局:我们拜的是佛,还是人设?

释永信被调查一事之所以激起众人的广泛议论,关键在于他出色地塑造了那个时代人们最为向往的“神圣人格”形象。在公众的注视下,他既是受到普京接见、在联合国气候大会上展露头角的国际宗教领袖,也是游刃有余地在抖音上活跃、与科技巨头进行交流的“跨界达人”。

这种经过精心塑造的崇高光环,使得任何质疑之声都难以穿透。2015年,当其弟子释延鲁前往京城实名举报他“挪用寺院资金、私养情妇”的行为时,公众普遍倾向于认为这仅仅是“内部权力争斗”。即便调查组揭露了少林寺财务管理上的重大漏洞,舆论的焦点依然集中在“私生女”等令人好奇的细节上。

我们通常将宗教界人士置于道德的高峰:若有人身着西装谈论利益,难免会受到质疑;然而,若他们身着僧袍宣扬慈悲,即便在私下里拥有豪华的车辆和住宅,信徒们也会为其辩解——“他终究是修行者”。这种对宗教领袖的道德偏见,成为了释永信等人最坚实的庇护所。

更深层次的矛盾体现在:我们一方面对神性抱有向往,另一方面却对其持怀疑态度。当社会价值观出现空白,大众便寄希望于有人能担当起“人间佛”的角色。释永信敏锐地捕捉到这种普遍的焦虑情绪,借助“少林文化复兴”这一宏伟的叙事,为资本运作披上了一层神圣的面纱。

03 监管黑洞:袈裟为何能挡住阳光?

释永信的商业帝国得以不断拓展,却凸显了宗教场所管理的盲区。根据2025年中央统战部颁布的《宗教活动场所财务管理办法》,明确指出宗教团体禁止参与商业投资活动,且所有收入需纳入统一账户进行管理。

少林寺的运营处于模糊地带,依托河南少林无形资产管理有限公司这一关键载体,释永信曾经持有80%的股份,并对16家相关企业实施掌控。面对外界对“僧侣每月生活补贴仅700元”的质疑,巨额资金的去向始终是个谜团。

更为隐蔽的是,寺院在治理层面存在一些结构性问题。少林寺既不是一家企业,也不是政府部门,而是一种介于两者之间的“宗教法人实体”。因此,它既不受现代企业财务审计的规范,也缺乏严格的信息公开制度。当释永信声称将所有收益用于文化保护时,公众却无法核实修缮资金与商业收入的实际分配比例。

制度上的空白,使得权力与资本在暗中紧密交织。2014年,少林寺向当地政府提起诉讼,要求分得5000万元门票收入时,官员不屑地反问:“僧侣们为何需要如此巨额的资金?”而释永信则回答:维持千名僧侣的生计和文物保护事业,确实需要相应的资金支持。

——双方都回避了核心问题:钱究竟怎么用?

04 信任崩塌:信众被透支的“信仰”

释永信事件引发的波动远远超出了单一案例的范畴。首先受到冲击的是宗教整体公信力的普遍下滑。中国佛教协会副会长心澄法师的顾虑已逐渐变为现实:“一旦信仰沦为了吸引流量的工具,宗教面临的最大威胁便是由此产生的世俗化倾向。”

少林寺的文旅经济基础已遭受重创。2024年,其门票收入约为1.2亿元,相关衍生品销售额超过8000万元。然而,事件曝光后,预约参观人数锐减了三成,高价禅修课程也面临大量退订。一些旅行社迅速撤下“少林深度游”相关产品,转而推广武当山旅游线路。

更深层次的危机体现在文化传承的断裂之中。释永信曾致力于将少林功夫提升为国家级非物质文化遗产,并创立了少林文化研究所。然而,随着武僧们成为商业演出中的表演者,禅修课程被包装成8888元的高价速成班,千年流传的文化精髓已被逐渐抽离。

最值得警醒的是:这场崩塌中没有赢家。

信徒们失去了心灵的依托,文化的守护者背负了耻辱的名声,而民众对信仰所剩无几的敬畏之心,也在资本的狂潮中逐渐消磨一空。

结尾:谁在消费我们的信仰?

释永信身着价值16万元的云锦袈裟的照片在网络上广为流传之际,寺庙一隅的年轻僧侣们正忙着缝补磨损的僧袍;与此同时,当他以4.52亿元的高价竞得商业用地时,少林寺内唐代的石碑却因维护资金不足而遭受风化侵蚀。

信仰的危机并非源自寺庙,而是深植于每一个追求信仰的个体内心。

我们时常抱怨和尚的行为不符合其身份,却未曾意识到自己早已将信仰视为一种可付费的服务;我们批评佛教界的污浊,却对那些经过商业包装的“禅意生活方式”情有独钟。当整个社会共同摒弃了对精神层面的自我审视,将信仰寄托于所谓的“专业修行者”身上时,释永信这类人物便应运而生。

释永信被调查的那日,少林寺大门前游客络绎不绝,纷纷抢购“开光手机壳”。手机屏幕上支付成功的提示音接连不断,仿佛是这个时代最鲜明的信仰写照。

——我们不是失去了信仰,只是习惯了用钱购买心安。