——“她今天没上班,我们这是医院的公用电话。”

——“你直接在工作群里面@她,问她这个钱什么时候还。”

——“你不要给我们打了。”

——“我不可能不给你们打。”

这是一段骚扰医疗机构的“催收”电话。澎湃的记者,卧底到催收公司,历经30天,随机进入并暗访了位于安徽合肥市的4家催收公司。由此,了解到这一行业存在一系列严重暴力催收问题,其中一些问题不仅违反道德,还触动了法律底线。这些问题包括,对欠款人进行恐吓、侮辱,通过“爆通讯录”的方式骚扰其家属、单位,在点外卖、寄快递以及社交账号评论区进行轰炸,甚至获取信用卡持卡人消费记录等隐私信息。另外,有的欠债人的工作单位是医院,催收人就会反复拨打医院的公用电话,占用宝贵的医疗信道资源,并不停骚扰医疗工作人员,手段用尽,无所不用其极。

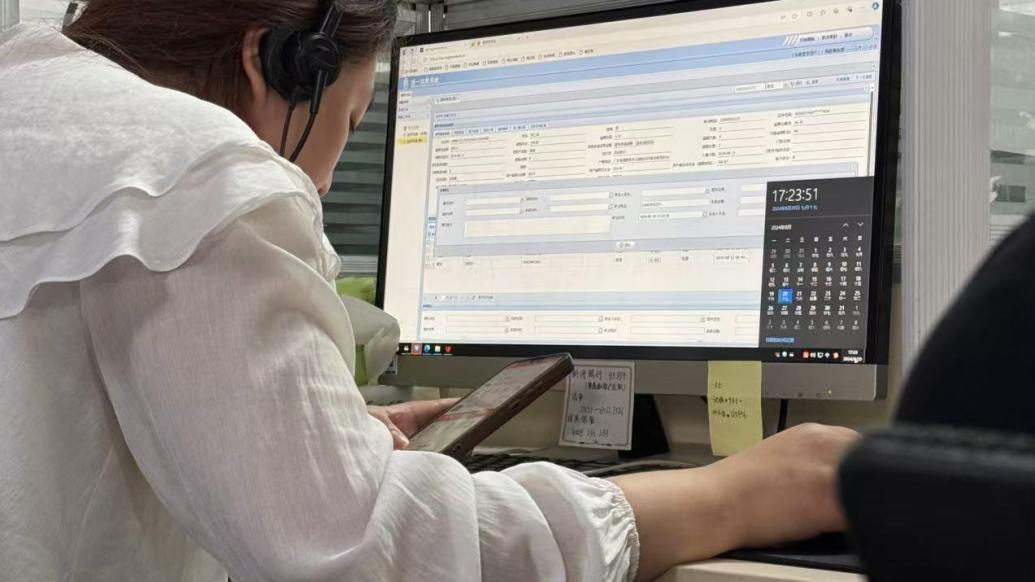

催收员的工作现场

“欠债还钱,天经地义”,然而,债务具备合法、真实的特性,并不意味着催收手段就能毫无底线、不受法律的约束,特别是直接去骚扰债务人的“通讯录”联系人,对债务人所在单位进行骚扰,进而实施社会“通讯录绑架”“单位株连”,这种行径完全没有任何道理可言,更是违反法律规定的。

这压根就不是那种所谓的,什么“以暴制暴”的,能让人觉得爽的文章操作,而是等同于对无辜人员的绑架行为,是对社会既有秩序的破坏行径。在公众“围观”这类新闻的时候,真的得设身处地,站在自己角度共情一番,而不是为暴力催收之类的行为去找各种借口。咱们来试想一下这种情况:在单位里,某个科室当中,要是有同事欠了债,原本正常工作用的办公室电话就会遭人霸占,不断被骚扰,甚至连自己的手机也会被频繁拨打。那自己到底做错了哪些呢,难道仅仅是因为自己有这么一个欠债的同事吗 ?

赵某组织公司从事网络贷款催收业务,在对广州市某派出所辅警电话催收时,恶意占用报警电话线路和骚扰办公电话长达19小时,2022年最高人民检察院发布依法惩治涉网络黑恶犯罪典型案例中有此则,最高检明确这种 “软暴力” 催收行为超越法律允许合理限度,属寻衅滋事违法犯罪行为,该组织 “为非作恶、欺压百姓”,满足构成恶势力犯罪集团构成要件 。可见这种为了催账就绑架工作单位的行为,已经触犯了刑法。

开展催收工作,属于金融业务全生命周期生态链里重要的构成部分,然而在之前相当长的一段时间当中,它处于灰色状态;部分金融机构,甚至是大品牌的正规金融机构,觉得把催收的那些“脏活累活”外包出去,就能做到“眼不见为净”,实际上这就是纵容催收机构在法律边缘疯狂地进行试探。

今年5月15日,中国互联网金融协会公布了《互联网金融贷款催收业务指引》(以下简称为《催收业务指引》),在这个指引里为催收活动规定了界限,界限包含这些内容:金融机构要实际执行贷后催收业务主体承担的责任,谨慎地开展外包;明确表示反对“通讯录绑架”,给出要求:仅仅向债务人进行催收,不应该向联系人进行催收。

“一人欠债一人还”乃是基本的现代民法原则,一些金融机构于发放贷款之时,并不做出严格的资质审查,待贷款逾期之后,又把催收业务外包给灰色机构,任由他们去暴力催收,手段无所不用其极,比如冒充司法人员,冒充“友商”,持续骚扰亲友以施压,骚扰单位,涉及通讯录,甚至不惜占用公安、医疗等关键部门宝贵的通信资源 。

大餐结束总归得整理杂乱局面,完善金融行业的整个生命周期管理,要严格规范催收办法,不能让此行业持续处于灰色状态了。对于施行“爆通讯录”等“软暴力”违法犯罪行为,必须维持高压打击形势。