投资股市,金麒麟分析师的研报是您的首选,其内容权威、专业、更新迅速、覆盖全面,助您精准捕捉市场中的潜在热点与投资良机!

“3分钟,20万单!1小时,28.9万单!”

6月26日,小米YU7凭借一组震撼业界的数字,成功刷新了汽车行业的竞争格局。

然而,在书写历史的过程中,小米汽车不仅自身,还整个行业被裹挟进了一个交织着机遇与挑战的漩涡:产能短缺、声誉受损、竞争者忧虑、设计上的争议……一场以流量为核心驱动的汽车行业新篇章,正以空前的戏剧化形式上演。

流量盛宴的帷幕已然拉开,但盛宴之下,暗流汹涌。

被流量“反噬”这事,小米有前车之鉴。

2024年3月28日,雷军身处聚光灯下,举办了一场盛况空前的“科技春晚”,将小米SU7推向了市场舞台。短短4分钟内,预订量便突破了万次,这一成绩在社交平台上引发了热烈讨论。那时的雷军,被誉为“劳模企业家”,是“科技极客”,更是米粉们心中的偶像。

然而,仅仅一年之后,那位被誉为“流量之王”的人物便陷入了舆论的风口浪尖——安徽的高速公路事故、SU7 Ultra车型的碳纤维机盖争议……曾经视为骄傲的网红营销策略,如今却变成了损害品牌形象的利器。

水既能使船行驶,亦可能使其倾覆;随着流量的增加,争议也在扩大,YU7未来的走向可以预见,网友和同行们将用放大镜般的眼光挑剔其不足,一旦稍有不慎,那些熟悉的剧情便会再次上演。

雷军深知流量效应的双重影响,他敏锐地察觉到了其中潜在的危机。他忧虑的不仅仅是流量可能带来的负面影响,还有同行可能进行的过度吹捧。在认识到这一点后,他迅速采取了行动。

4月18日,雷军举办了一次个人直播活动,该活动实际上变成了一个辟谣专场,他试图终结这场“造神”的风潮。在直播过程中,他几乎对网络上所有热门话题进行了回应:他并非高考状元,未曾考过700分,即便在人生低谷期,他的账户里也未曾有过40亿的资金,希望大家能帮忙澄清这些谣言。

直播临近结束,雷军还说:

讽刺之处在于,这场本意是为了‘降温’的辟谣直播,竟然演变成了一场现象级的流量狂欢:直播最高在线人数达到了101万以上,点赞总数几乎触及2亿大关,单场直播新增粉丝数超过83万,期间更是持续占据热榜第一名的位置。

在6月26日举行的小米YU7新品发布会上,雷军再度面对众多媒体记者,就小米汽车的发展状况进行了交流,并对过去一段时间内外界所关注的诸如“流量反噬”现象、负面舆论等热点话题作出了回应。

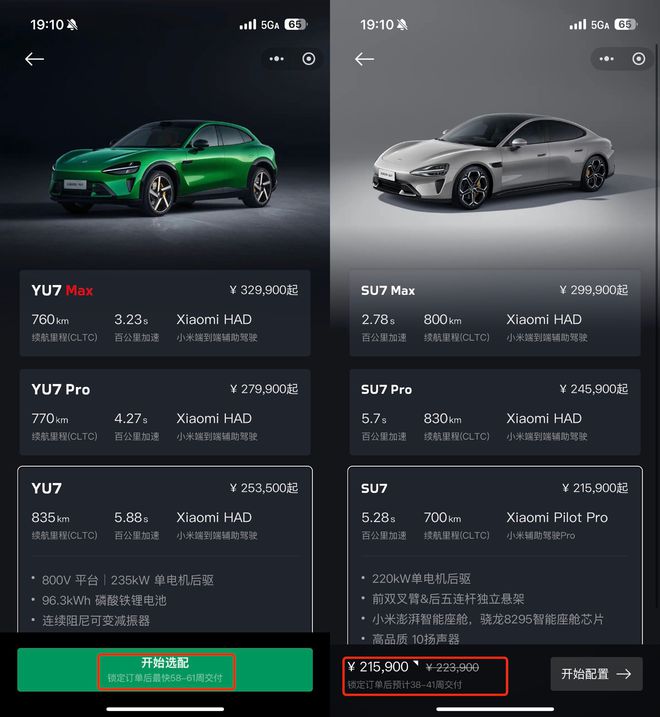

YU7标准版在流量沉寂后首次暴露出问题:截至7月2日,其交付周期已延长至58至61周,即便是顶级的Max版本,消费者也需要等待39至42周,而SU7的交付时间也达到了38至41周。目前,SU7积压的订单量高达十几万辆,尚未得到处理,而YU7又新增了近29万订单,使得待交付的总量逼近50万台。

北京亦庄的相关文件显示,小米在工厂建设和产能扩张方面投入了极大的热情,然而,这种努力显然还远远未能满足需求。其一期工厂的月产能上限仅为2.5至3万台,目前正以满负荷的状态运行。二期工厂虽然已投产,但初期月产能有限,后期需竭尽全力才能与一期工厂相媲美。至于三期工厂,目前尚处于规划阶段,预计最快也要到2026年才能正式投产。

“卖爆”现象已经演变成一种系统性风险,在这种超过50周的交付周期面前,一些消费者开始质疑:我是否真的需要这个产品,抑或是仅仅被市场氛围所影响?

小米YU7的这股热潮引发的“抢购潮”不仅对其他品牌造成了同等的冲击,更在汽车行业掀起了轩然大波,引发了广泛的恐慌情绪。

《晚点 Auto》披露,小鹏汽车内部迅速对G7的定价进行了调整,其预售价或许将经历一次断崖式的下跌,从23.58万元降至20.99万元,此举果断地突破了21万元的心理防线——这种不惜成本的“割肉求生”策略,显然是为了避免正面与YU7的激烈竞争。

智界动作迅速,YU7发布当天便推出了2万元的限时补贴,综合补贴更是高达5.4万元,补贴期限截止至7月31日。外界普遍猜测,智界的这一举措很可能受到了小米YU7的启发。

乐道L60、极氪7X、智己LS6、阿维塔07、岚图知音等车型,与YU7展开了激烈的竞争,其销量战场瞬间承受了巨大压力。以极氪杭州奥体中心店为例,YU7发布后的首个周末,展厅的人流量锐减,同比下降了52%;而原本日均销量在3-5台的极氪7X,两天内仅售出了一台。

小鹏G7的命运最为凄惨,尚在发布前夕便遭遇了YU7的挑战。在何小鹏的小红书平台上,众多网友纷纷发声,认为小鹏G7的外观不及小米YU7吸引人。若是G7的外观有所提升,恐怕就不会有那么多消费者转向购买YU7。这一现象充分揭示了在流量推动下,消费者对产品外观的极致追求,已经超越了对于品牌历史和技术参数的关注。

图源:小红书

大家一起围攻光明顶,没想“列强”竟是你小米。

为了对抗小米YU7带来的竞争压力,众多竞争对手纷纷采取抢夺订单的策略。据《21世纪经济报道》披露,目前已有智己、蔚来、极氪、智界、阿维塔等多个品牌加入了这场“截胡”的竞争行列。

以蔚来品牌为例,若消费者选购蔚来旗下的车型,将获得YU7锁单定金的5000元报销;对于乐道车型的购买,同样可以享受5000元定金的报销,但需由店长进行申请并报备;至于萤火虫车型,消费者则可报销2000元的定金。

极氪的销售团队透露,他们可以退还YU7的订金,但不同地区的政策有所差异。以四川为例,已经预订YU7的消费者若选择转购极氪,或许能获得积分奖励。而在长沙,YU7的车主若转而购买智己,则能享受到订金的退还;至于西安,YU7的车主在转购智己后,其订金将被转化为电卡费用,这张电卡在全国大多数充电桩上均可使用。

雷军对友商“截胡”之举表现出了宽容态度,甚至主动向消费者推荐友商的汽车产品。在7月2日的直播活动中,他直言:“若大家急需购车,我认为国产新能源车型都是不错的选择,比如即将揭晓的小鹏G7、月底即将亮相的理想i8,当然,特斯拉的Model Y同样值得考虑。”

同时,也传达了对某些同行利用诽谤手段抢夺订单的不满情绪:“坦白讲,那些内容并不准确,甚至包含了一些诋毁和扭曲,我认为完全没有必要,每个产品都有其独特的优势,只要自信地介绍自己的长处即可,无需进行诽谤。”

不论怎样,小米主导发动的这场“订单之战”已让整个行业普遍感到紧张,各方不惜一切代价去争夺那被YU7潮流所影响的、为数不多的消费者关注。显而易见,在流量至上的年代,一款“爆款”产品能够瞬间改变竞争格局,使所有竞争者不得不转为采取被动防守的策略,陷入恐慌之中。

造车的基本逻辑在于将车辆销售出去。在相当长的一段时间内,汽车制造商普遍认同技术是决定成败的关键。然而,市场对YU7的反馈却表明,外观才是真正的决定因素。这一现象促使整个行业重新思考一个关键问题:在激烈的市场竞争中,原创设计是否需要屈服于追求流量的策略?

从被称为“保时米”的SU7,到被戏称为“法拉米”的YU7,小米汽车的设计理念始终在高端典范与巧妙借鉴的边缘徘徊。

小米YU7发布官图当天,法拉利官方发布了一条颇具深意的动态,展示了他们定制的绿色车型,并在配文中着重提到了“家族的传承以及创新精神”,这一表述引起了网友们的广泛解读,普遍认为是在暗指小米。

图源:法拉利微博

然而,小米汽车的创意总监Shin在一段视频中明确表示并未借鉴法拉利的车型设计。与此同时,雷军通过社交媒体发文指出,“小米YU7继承了小米汽车系列的设计风格,这既是传承,也是创新”。从法律层面来看,我国专利法明确指出,外观设计侵权需达到五视图1:1的精确复制,但YU7在引擎盖的线条以及尾灯的细节等方面都进行了调整,因此处于一种“触犯边界但未违法”的模糊状态。

这种“撞脸”的争议并非首次出现。去年,首款车型SU7因外观与保时捷Taycan相似,而被戏称为“保时米”。面对这一争议,保时捷以“心有灵犀”的轻松态度一笔带过。

有网友抱怨称:“未来制造汽车只需两阶段——首先挑选与豪华车型相匹配的,随后更改名称并贴上相应标志。”

图源:小米汽车

面对3分20秒内接到的20万订单的巨大压力,众多汽车制造商难以不借鉴小米的造车策略,尤其是那些深陷销售困境的品牌,小米向他们展示了一条看似可行的生存之道:,,,,。

与其投入大量资金和漫长岁月去进行原创设计的探索以及核心技术的研发,不如选择一款已经在市场上得到验证的豪华车型,对其外观进行精确的“对标”,然后实施快速且风险较低的本土化改造。

传统汽车企业的首席执行官由于职业经理人的身份限制,可能难以模仿同行业的营销策略,但在制造汽车方面,他们或许能够精确地模仿小米的做法。电车通预测,保时捷、法拉利、兰博基尼等知名品牌的标志性设计元素,将被反复在CAD图纸上拆解和重构,这些元素将成为新一代“热门新车”的设计原型。

面对这一趋势,消费者们的看法出现了分歧。其中,有一部分人对此表示热烈欢迎,认为这是“美学平权”的体现。他们觉得,凭借普通品牌的价格,普通人也能享受到与顶级超跑相媲美的设计美感,从而满足了他们对“面子”的追求。

然而,有一部分人却对此感到担忧,他们觉得这标志着品牌原创力和核心自信的集体衰落。如果这种情况持续下去,很可能会加剧汽车设计的同质化问题,进而扼杀真正的创新,最终对消费者的长远利益和行业的持续发展造成损害。

3分钟20万订单的成绩,既是王冠,亦是枷锁。

这场由流量主导的盛宴,终究要面对现实,电车通也抛出四问:

在产能方面,交付时间以“年”作为计量单位,消费者的购买热情能否经受住时间的考验?

在设计层面,一旦“撞脸”问题成为品牌难以摆脱的标识,原创精神的地位又将如何得以维护?

行业纷纷追逐着流量的幻象,然而,又有谁能静下心来打造真正的核心竞争力呢?

当关注“模仿对象”的重要性超过了对“真实身份”的认知,当“粉丝数量”取代了设计品质成为评价设计价值的首要指标,汽车领域在尽情享受流量盛宴之际,是否无意中将自身的尊严彻底摧毁?

流量终会退潮,唯有口碑永立潮头。