楚汉相争时烽火四起,有个须发皆白的智者,他几乎能左右汉高祖的进程,却因主上的多疑而含恨离世。这位被西楚霸王称为“亚父”的人物,虽在正史记载中着墨不多,但在真实历史长河里却留下了深刻的印记。现在,就让我们讲述这位秦末顶尖智囊的非凡经历,探究他的才智究竟有多卓绝,最终又为何令人感叹。

一、七十出山的“老妖精”:范增的早年与投楚

谈及范增,人们常误以为他自幼便辅佐项羽开创基业,是老成持重的元老人物,然而查阅《史记》便会知晓,这位智谋之士出山辅政之时,已然年届七十高龄。

那个年代的人平均寿命短得可怜,只有不到四十岁,七十岁的人已经算是非常长寿了,但范增却从不觉得自己老。陈胜吴广发动了起义,天下各地的英雄纷纷起兵响应,范增却敏锐地发现了陈胜的致命弱点——他虽然打着“张楚”的旗号,却没有拥立楚国的后代为王,这样根基就不牢固。所以,当项梁带领军队渡过淮河的时候,范增主动去见他,提出了一个能够决定天下归属的绝妙计划:秦朝灭亡六国的时候,楚国是受委屈最深的,老百姓到现在还一直怀念着楚怀王。将军若能拥立楚王后代,必能招揽天下民心。”

项梁听完之后赞叹不已,马上寻访到楚怀王的孙子熊心,奉他为“楚怀王”,于是各路反秦军队纷纷前来支援。这种倚仗合法地位号令各方的策略,比曹操要早四百年,范增的谋略才能由此显现出来。

有人讲过,范增七十岁才出来做事,是不是年轻时候太寻常?其实不是这样。他退隐的时候一直关注世界上的重要变化,如同隐藏起来的猎人,等到最合适的时机才显现锋芒。这种“平时不显山露水,一旦行动就让人震惊”的稳重,正是能够成就大业的人必须具备的品质。

二、鸿门宴上的“救命线”:范增三计定乾坤,可惜项羽不用

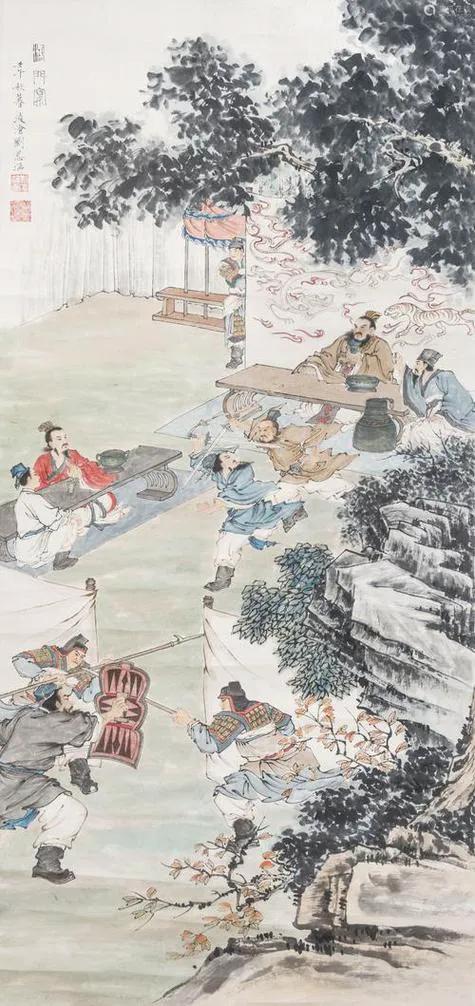

提及范增,便不能不提鸿门之会。那场宴会看似是寻常的酒席,实际上却是刘邦与项羽之间的生死对决,范增在此期间所展现的计策,堪称典范之作。

宴会上,范增曾对项羽坦言,说刘邦当年在山东就贪恋钱财,又爱美色,如今进了关中,却财物不取,妇女不碰,可见他志向远大。他夜里观察星象,发现刘邦头顶有龙虎气象,认为必须迅速铲除他,否则将来必定后患无穷

宴会上,范增屡次向项羽传递暗示,又举起玉饰发出信号,要他动手,但项羽只顾饮酒,假装没看见。眼瞅着刘邦要离开,范增急忙找来项庄,让他借着舞剑的名义刺杀刘邦——这就是“项庄舞剑,意在沛公”的出处。可惜项伯(项羽的叔父)从中阻挠,刘邦最终趁着上厕所的机会溜之大吉。

刘邦逃走,范增怒不可遏,将刘邦遗落的玉斗用剑击碎,大声指责道:这个小子根本不配参与谋划!将来要夺取项羽天下的,必定是刘邦!他这声吼叫,充分表达了谋士的失望。他看穿了刘邦的雄心,设下了圈套,却因为主子的犹豫不决而失败了。

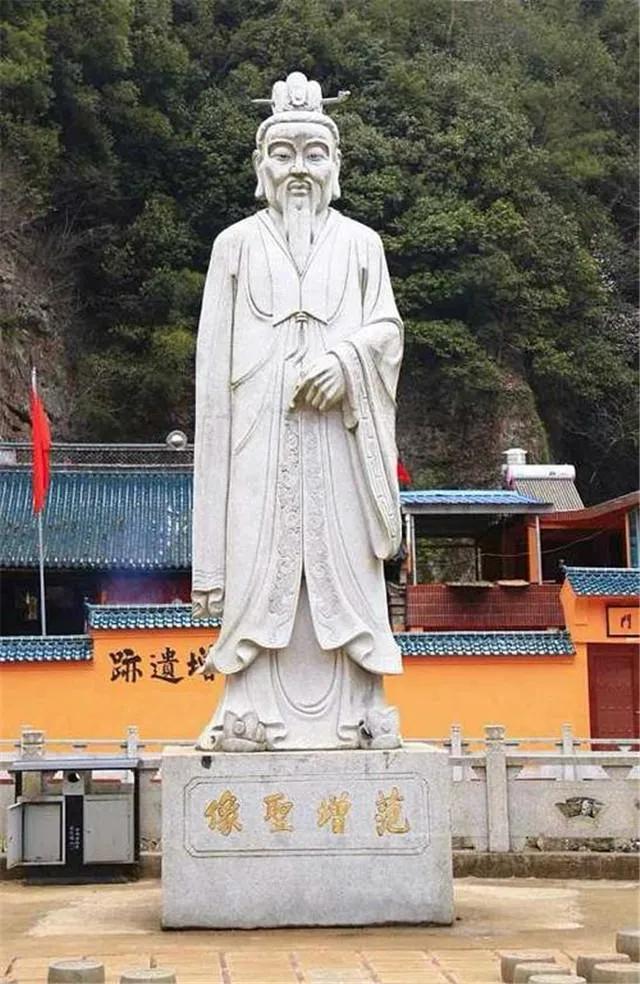

三、“亚父”的荣耀与悲凉:被离间计逼走的幕后推手

项羽曾经称呼范增为“亚父”,此名寓意仅次于父亲的长辈,这种优待在项羽的部下中是独一无二的。然而,这份深厚的信赖,在陈平的挑拨离间手段面前,很快就土崩瓦解了。

刘邦陷入项羽的包围,陈平派遣人员传播虚假消息,声称范增和钟离眜贡献最为卓著,却未能获得封赏,他们早已打算归附刘邦。项羽天生猜忌,听到这些言论后迅速与范增产生隔阂,甚至收回了他的职权。

范增得知消息后痛彻心扉,他凝视着这位自己悉心栽培的“霸王”,终于醒悟一切已无法挽回。他主动提出辞职:天下大势已定,您多保重,我这把老骨头该告老还乡了。项羽没有表示挽留,只是冷漠地应允了。

范增启程返回,心中愈发愤懑,背部的脓包随即突发,于路途中逝世。这位为项氏家族耗尽心血的策士,终究未能目睹楚汉相争的终局,也未曾料到自己的预言应验——汉高祖刘邦最终战胜西楚霸王项羽,开创了汉朝基业。

四、范增的历史地位:被低估的“楚汉第一谋”

后世论及秦末智囊,常首推张良、陈平,然范增的才干与之相比毫不逊色。他的谋略远见、应变能力,在那个时代堪称卓尔不群:无人能出其右。

他率先倡导确立楚王的后代,为项家争得了道德上的优势地位,获得了舆论上的主动权。

• 鸿门宴上的连环计,若被执行,刘邦早就成了刀下鬼;

他总能洞察刘邦的本来面目,屡次告诫项羽彻底消灭对方,但最终未能得到听从。

汉高祖登基时曾感叹:项梁未能善用范增,那便是他被我击败的缘由。这番话既赞扬了范增的才干,也暗讽了项梁的无能。范增的悲哀,并非才智欠缺,而是碰上了不识货的君主。他好比一把锋利的兵器,却被掌权者轻易闲置,最终只能任由岁月磨灭在时光之中。

回望范增的历程,我们看到的不仅是一个智者的起伏,更是“识人难,被人识亦难”的永恒命题。倘若项羽能更加信任范增,楚汉的结局是否会有所不同?这个问题,也许永远无法找到确切答案,但范增的才智与缺憾,将长久地镌刻在历史长河中,令后人感慨万千。