小米YU7的提前销售异常火爆,充分反映出大众对于小米汽车的高度关注,不过是否适合入手,必须将产品本身的条件、消费者的具体要求,以及小米在先前SU7事务中显现的不足,全面纳入考量。接下来,我们将依据目前掌握的资讯,进行一番透彻的探讨。

一、小米YU7的核心竞争力与潜在痛点

1. 产品亮点:技术堆料与生态优势

性能表现突出,YU7配备双电机四驱系统,最高输出功率为691马力,从静止加速到100公里每小时仅需3.23秒,电池续航能力在CLTC标准下可以达到最高800公里,借助800V高压平台,充电速度极快,能够实现12分钟内充至电池容量的80%。实际测试中,Max版本车型完成了长达24小时3944公里的续航测试,充分展现了该技术的稳定性和可靠性。

智能系统配置方面,整个车系都安装了英伟达Thor芯片,该芯片拥有700TOPS的强大算力,同时配备了激光雷达装置,并集成了三十多个各类传感器,能够提供高级别的智能驾驶辅助功能,而且这项功能未来还可以通过远程软件更新来增加城市NOA模式。在车载计算平台方面,车机系统使用了双颗骁龙8芯片,整合了“天际屏”、“HUD”以及“中控屏”三种显示设备,形成无缝的三屏联动操作体验,语音控制系统能够在700毫秒内完成响应,并且针对小米生态系统的用户群体进行了深度优化适配。

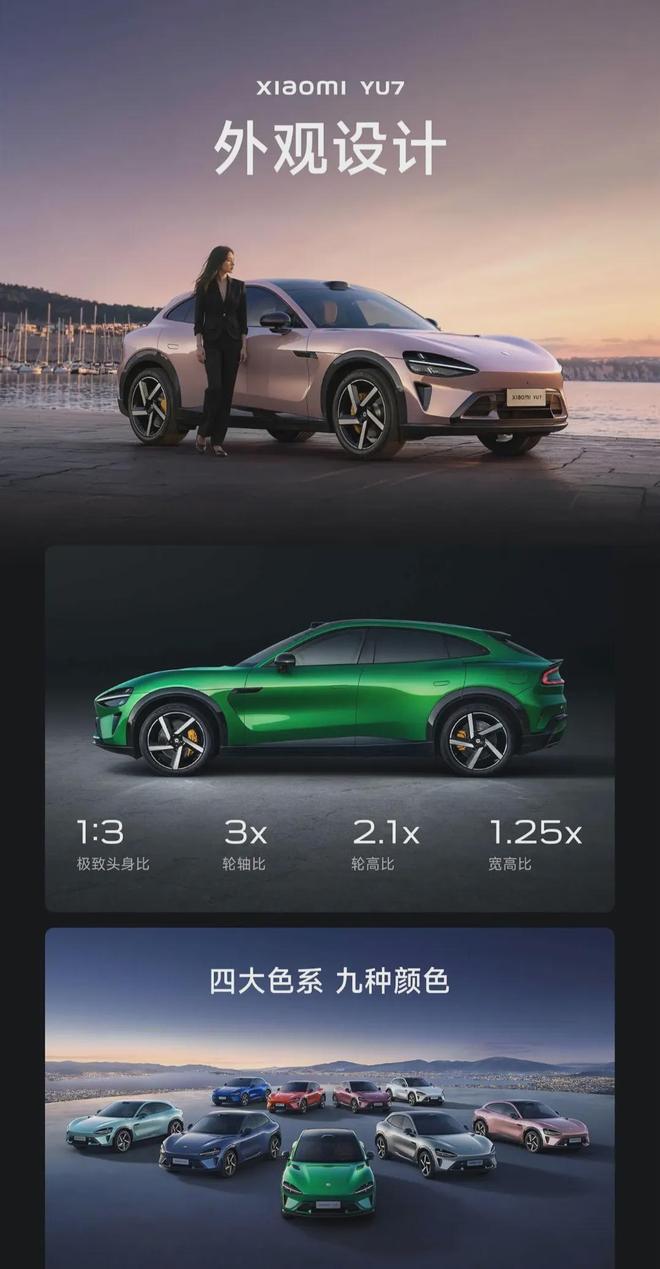

设计方面注重成本管理,大部分零件进行全新设计,运用集成式压铸技术打造后底板,配合双面液体冷却的CTC 3.0电池方案,全车铝材使用比例达到八成二,实现了减重与坚固性的平衡,起售价二十五万三千五百元低于特斯拉一款车型一万元,展现出较高的经济性。

2. 客观存在的使用门槛

后排头部空间受限,1.8米乘客头顶仅剩三指宽,后备箱容积不足,仅600多升,比Model Y少200升,儿童推车必须折叠才能放入,前备箱深度仅够容纳20寸登机箱,空气动力学设计导致储物功能有所牺牲,空间实用性因此受到影响。

关于配置的选择存在不同看法,基础款车型的座椅选项不多,顶级的才带按摩,后排仅提供加热功能,可拆卸的后排娱乐设备被指责是“为了新潮而新潮”,实际使用时容易遗失或者妨碍腿部活动,智能驾驶方面的辅助系统只配备了倒车时的影像显示,保持匀速行驶的功能需要另外购买,和价格差不多的其他车型相比显得有些保守。

市场目标群体有特定范围,YU7主要面向需求清晰的使用者,例如,日常行驶距离不超过四十公里,很少使用后排座位,并且深度使用小米产品体系的年轻人群体。如果更看重购车成本、电池续航能力、内部空间利用效率或维修服务的便捷程度,那么比亚迪、五菱等家庭用汽车会更为合适。

二、SU7事件的教训与YU7的改进措施

1. SU7暴露的核心问题

运送耽搁和品质担忧:SU7面市后因制造能力不够,交货时间长达八个多月,初期车主投诉车有组装缺陷、系统反应迟缓等情况,造成了信誉危机。

SU7曾遭遇高速爆燃意外,小米方面并未清晰说明碰撞后车门是否封闭、电池起火的具体时刻等核心信息,这种信息不公开的情况让公众更加忧虑。而且,疲劳驾驶检测系统存在误判用户的情况,表明智能系统的稳定性还有待提升。

2. YU7的改进与应对策略

生产效率及交货期提升:YU7订单确认后预计1到5天内完成交付,明显比SU7迅速。小米亦庄基地第二期建设初期每月能生产1.5万台设备,运用“预提车”方案减轻出货负担,此外雷军指出“检测范围较SU7更广、审核更严苛”,参与测试的车辆超过600部,累计行驶距离达649万千米(包含炎热、严寒、高海拔等恶劣条件),以此从根本减少质量把控隐患。

品质管理提升:YU7运用了“双重大面积液体冷却”CTC 3.0动力电池方案、装甲式笼型车身构造,经检测确认了在多种复杂路面环境下的持久性能。针对SU7引发的安全问题,YU7增强了动力单元的防护措施(例如加装防弹材料)和车身整体的坚固程度,不过其紧急处理措施(诸如事故后自动开启车门、动力单元分离装置等)还没有全部披露,有待进一步了解实际运作效果。

合作网络持续拓展:小米与比亚迪、广汽丰田等企业建立合作关系,未来能够共同使用充电设施;此外运用远程升级技术不断改进自动驾驶性能(包括XLA大模型更新),以此缩小硬件与软件更新之间的差距。不过由于是新兴品牌,其线下服务设施和维修能力还需要逐步发展,短期内可能不如老牌汽车制造商。

三、购买决策的关键考量

1. 适合人群:三类用户可果断入手

小米生态忠实客户:如果家里已经配置了小米智能家居产品、手机以及可穿戴设备,那么YU7设备可以实现设备间的顺畅对接,例如能够远程操控车辆、设定家庭环境模式,这种功能能够提供非凡的使用感受,并且这些客户愿意为这种整体解决方案支付更高的价格。

性能与科技追求者:渴望车辆在3秒内完成加速,配备激光雷达实现智能驾驶,采用超快充电技术等先进功能,并且对细微缺点(例如座椅设计)不太在意的消费者,YU7的各项数据足以和豪华性能车型相媲美。

对价格比较在意的客户,25至33万元这个价格范围,比亚迪汉7的行驶能力、加速性能以及智能设备,要比特斯拉Model Y等同类产品好很多,是经济条件不高却想要享受优质感受的人的好选择。

2. 需谨慎的人群

家庭常备用户,如果经常需要后排乘客,或者搬运体积大的物件,比如婴儿车、自行车,YU7的内部构造或许难以满足这些要求,建议优先选择内部布局规整的电动汽车,或者理想L6。

一些消费者对新兴汽车制造商表现出犹豫,他们更看重车辆未来价值,因为新推出的车型往往折旧较快,或者他们倾向于选择拥有完善服务体系的传统品牌,建议这些人在经过1到2年的市场观察期后再做选择

长途飞行频繁的人,虽然YU7具备超级充电功能,不过节日时高速充电站需要排队,又或者在寒冷环境下续航里程会减少,这些情况可能造成使用感受不佳,对于每年行驶超过两万公里的用户来说,混合动力增程车型或者普通汽油车会是更恰当的选择。

3. 风险提示

市场角逐与科技革新:2025年电动车辆领域将出现更多新型产品,例如华为合作车型、特斯拉更新版本,若选择暂时观望,应当留意岁末的优惠活动,或是关注新型技术,比如固态电池的正式应用进程。

出现质量不稳定的情况,即使检查非常仔细,大规模生产刚开始时还是有可能发生成批的故障现象,例如车辆系统突然停止工作、感应设备发出错误信号,应该优先参考第一批送交的车辆使用者的意见,或者等到其他机构进行详细分析(例如“懂车帝”的车辆解体研究)。

四、总结:是否值得购买?

对于那些清楚自己需要什么(比如日常代步、体验新科技)并且认可小米优化水平的人群,YU7可以称作“极具发展前景的车型”,它在性能表现、系统配套和价格定位方面,在25到30万元这个价格带拥有相当的吸引力,适合作为入手智能电动汽车的首选选择。

长期风险提示:若希望稳健,可考虑等待3至6个月,需留意三项关键内容,实际产品到手后顾客的评价,特别是品质控制与续航表现是否达标,小米公司处理意外状况,例如撞击情况时的迅速程度和应对措施,以及市场上是否冒出价格相近但更出色的同类产品,比如特斯拉调低售价或华为推出新机型。

SU7的教训值得吸取,YU7在产量方面、检测环节以及品质管理方面已有提升,能否完全改变“新牌子就等于潜在问题”的看法,还得看时间以及更多商品的检验结果。

小米的长处体现在其迅速更新换代以及构建整体系统的本领,汽车则属于购买频率低、价格高昂的物品,要让客户产生持久的信赖感,就必须提供稳定可靠的品质保证和细致入微的售后保障。