释永信失势之后,所有曾与他有过往来的人都立刻与他断绝了关系,就连他的亲弟弟也失去了音讯,就连少林寺的僧人也变得三缄其口,毕竟,任何与他扯上关系的人,都会在不知不觉中被拖入泥潭之中。但出乎意料,有位人士在此刻挺身而出,不仅替释永信说话,更公开维护他,声称“华夏儿女须讲良知,知恩图报”,尽管社会各界对释永信评价各异,他仍坚信释永信在他心目中占有一席之位。那么,这位为释永信仗义执言的人究竟是谁?他为何要这么做?

八十年代的少林寺状况堪忧,寺庙建筑破败,墙垣残缺,杂草丛生,香火稀少得连风声都显得清晰可闻。僧侣们身穿陈旧的僧衣,每日仅有一餐,面对一尊神像模糊的达摩像,生活十分困顿,然而或许正因为如此,他们的心境保持平和。就在这样一个清冷的地方,一个名叫刘应成的年轻人走进了少林寺。那对目光中显露的雄心,似乎表明他早已洞察了少林寺的将来。

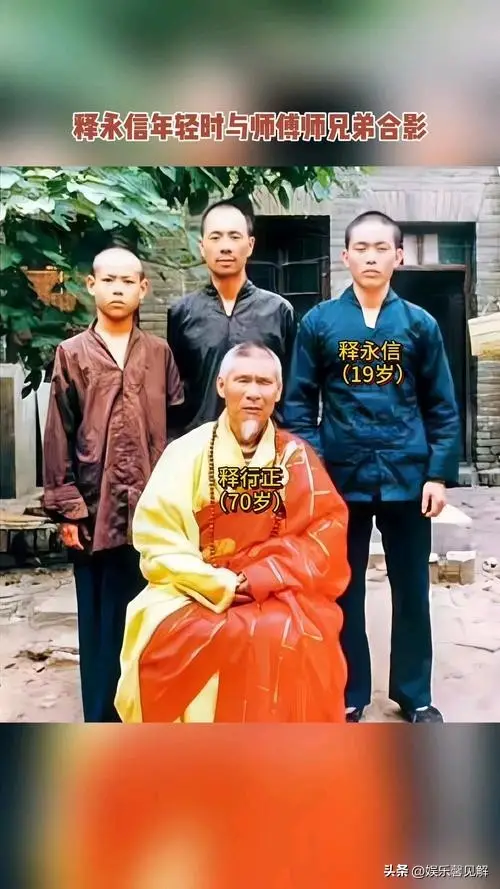

他法号释永信,担任了少林寺的领袖职位。他如何由一个籍籍无名的年轻和尚,迅猛地晋升为寺主,其经历比虚构的侠客传奇更为引人入胜。据说,前任住持行正大师曾打算将他驱逐,指责他志向过大、行为不正派。然而世事往往峰回路转,当住持病重时,释永信反而成为他最为可靠的帮手。

二十二岁那一年,释永信就担当起少林寺管委会主任的重任,紧接着又快速升任为寺主,这种升迁速度实在让人惊叹。对他而言,面对的并非一座人迹罕至的寺院,而是一处蕴藏无限价值的宝藏。随着电影《少林寺》的广泛传播,国人对于少林文化的兴趣被充分激发,释永信从中敏锐地察觉到了一个巨大的发展机遇。他并非遵循常规寺庙住持的修行方式,而是离开寺院,策划了一项史无前例的商业模式。

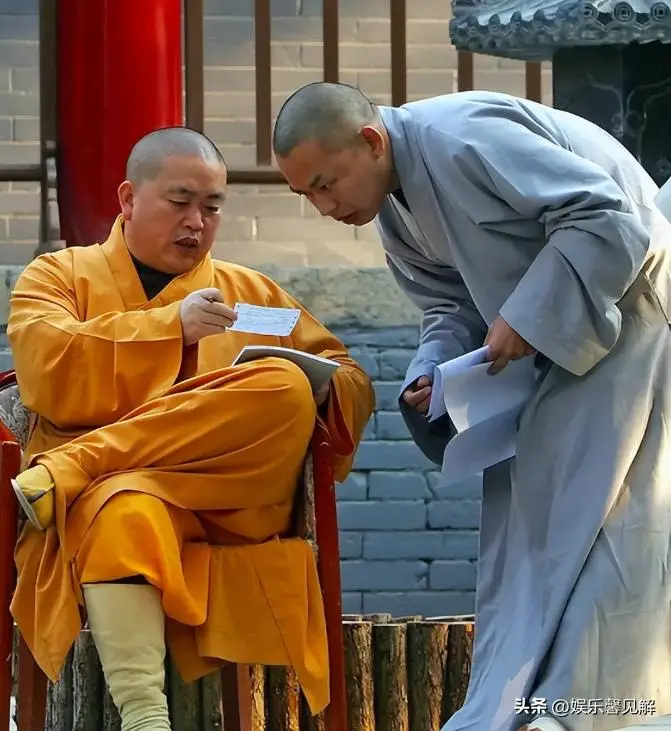

他创建了武僧组织,引领成员们开展世界范围的活动,把“少林功夫”提升为国际知名的标志。他不仅登记了一百多个注册标记,把“少林”这个名称大量使用在医药、食品等多个行业,还设立了企业,制作影片,接纳了众多非出家门下的徒弟。这些徒弟里,不少是知名人士和有钱人,他们捐助的资金,常常达到百万以上。这座少林寺原先状况不佳,后来很快转变身份,变成一个每年赚取数亿钱财的生意王国。

他的手法确实精湛,少林寺从窘迫的修行之地,转变为富丽堂皇的观光场所。不过,这种商业上的成就,也导致了佛门风骨的衰退。当寺庙采用业绩指标来衡量时,僧侣们慢慢从修行人变成了领取报酬的“表演者”,少林寺的精髓,仿佛也跟着消逝了。

寺庙如今变得富足且新颖,但往昔的幽静与简朴,仿佛已被都市的繁杂声浪所覆盖。僧侣们不再从事汲水耕种的劳作,而是投身于各类商业行为。精湛的技艺不再作为修行手段,反而变成了招揽观光客的节目。这种境况看似惬意,却使固有的虔诚慢慢沦为了商业价值。

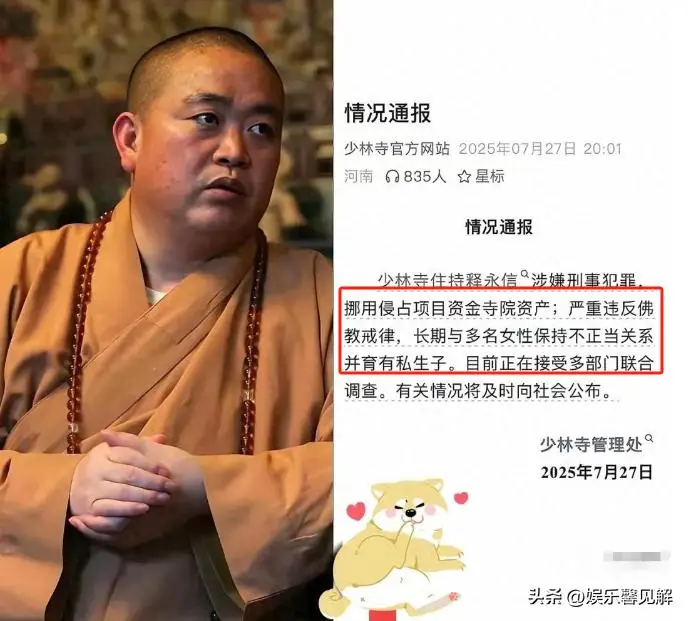

在他身居商业领域最高位置之际,他的基础开始出现不稳迹象。早先,针对他的指控未能将他击垮,然而十年之后,那些潜藏已久的麻烦集中爆发,私生子女、挪用寺庙资产、持有双重身份等负面消息如同惊雷般接连传出,彻底摧毁了他先前树立的庄严形象。他由一位受人敬仰的僧人,转变为公众关注的中心,甚至沦为众人攻击的目标。

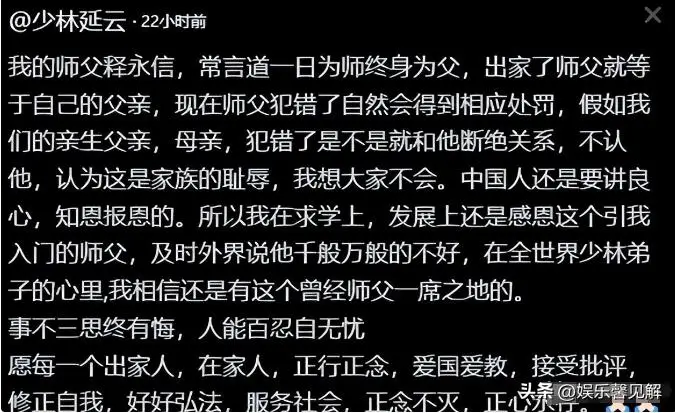

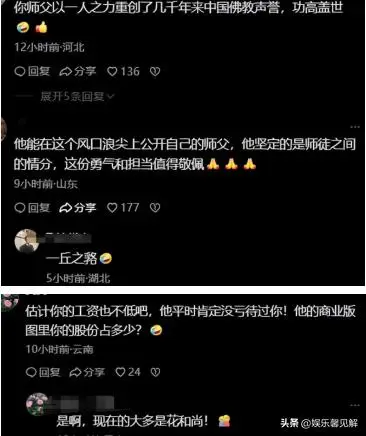

延云这位僧侣在这场纷争里出头维护释永信,声称“师父本就是师父”,同时感念他昔日的指点。他的言论激起了社会各界的强烈反响。部分人认可他重情重义,心怀感激;但多数人指责他盲目追随,为某些既得利益者说话,担心会失去原有的利益。

这些弟子自幼在释永信庇护中长大,或许能够体会“恩情重于一切”的情怀。释永信所做之事,虽不尽如人意,却为他们提供了安稳的生活,也给予他们切实的援助。人性中的种种纠葛,使得师徒之间的联系与利益交织,构成了一张庞大而紧密的罗网,不易挣脱。

少林寺现在看似平静,实则内藏玄机。释永信构建的经营方式已经持续了三十余年。如今想要扭转局面,绝非易事。那些已经适应了奢靡生活的僧侣,又怎会轻易转回简朴的修行生活呢?

少林寺的前途,必将面临一场艰苦的较量。一方面是向往回归本真的愿望,另一方面是盘根错节的商业体系。这两者的交锋,势必会经历诸多坎坷。

在这场变故里,我们或许感受到了贪念的驱动力,也体会到了坚守本心的不易。少林寺的传说,大概就是人们内心矛盾冲突的写照。在这个纷扰多端的世间,如何维持精神上的纯净,远非任何物质上的成功所能比拟。