小米YU7在短短3分钟内预订量便突破了20万台,这一数字无疑是对所有质疑者的一次有力回击。它不仅打破了“小米速度”的纪录,还将这家科技巨头推至新能源汽车市场的最前沿。然而,在这看似辉煌的背后,却暗藏着三重严峻的挑战:我们的交付能力能否应对订单的汹涌潮水?我们的售后服务能否满足大量用户的需求?以及,用户数据隐私这颗定时炸弹,又将如何引爆或拆除?

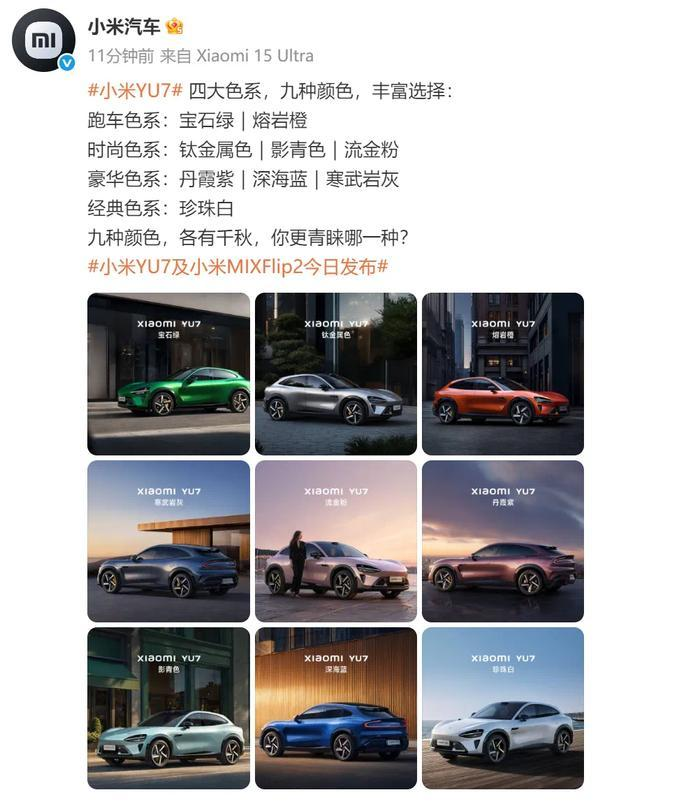

小米YU7的横空出世并非巧合。其前作SU7的辉煌成就,为市场构筑了稳固的用户群体和品牌知名度。SU7自上市至第10万台下线仅用了230天,这在中国新势力造车史上堪称奇迹。作为小米的首款SUV,YU7的定价区间定在25.35万元至32.99万元,精准地进入了中高端市场领域。这款车型配备了800V碳化硅高压技术平台,并具备5.2C的超快充电能力,同时,全系列车型都装备了高端辅助驾驶设备,这些特点在同等级别的汽车中尤为突出,被誉为“卷王”。国金证券的研究报告直截了当地指出,该车型所采取的“豪华配置与价值相符”的市场策略,正是激发市场热烈反响的关键所在。

在发布会上,雷军不仅展示了YU7在“24小时耐力赛”中取得的平均时速超过210公里的非凡成绩,而且还对小米“人车家全生态”的宏伟蓝图进行了强调。YU7全面兼容苹果生态系统,并且正积极与比亚迪、广汽丰田等传统行业巨头展开合作,这无疑是在打造一个开放且极具吸引力的智能出行生态系统。这种跨领域结合的策略,是小米与一般汽车制造商区别开来的显著优势,同时也是它能够快速吸引众多关注的核心竞争力所在。

然而,订单量的迅猛增长,使得“交付”这把达摩克利斯之剑始终悬挂在小米汽车之上。SU7的交付难题清晰可见:截至2025年4月,仍有18万台订单尚未处理,而每月的产能大约只有2.5万台,每周的交付量大约在5000辆上下,部分用户甚至需要等待长达50周的时间。北京亦庄工厂一期已达到满负荷运作状态,尽管二期工厂预计在2025年第三季度末开始投产,但初期产能的提升对于缓解压力来说微不足道。YU7的引入,若与SU7共享生产线,无疑会进一步增加产能分散的风险。尤其是SU7 Ultra这类配备定制化配置的高端车型,其生产流程的复杂性更是对整体交付速度造成了拖累。小米将交付目标提升至2025年的35万台,这一举措不仅是对其生产线极限能力的挑战,同时也是对其供应链管理韧性的极致考验。

交付后的压力直接影响到售后服务体系。目前,小米汽车在全国范围内仅设有33家官方服务中心和授权网点,且这些网点主要集中在一线和二线城市。这导致18万车主面临着服务网络稀疏的巨大挑战。在上海,车主预约维修需要等待半个月之久,而在湖北,车主甚至需要驾车行驶700公里才能找到维修点,这无疑是一种现代版的“长途跋涉”。小米虽试图借助移动服务车及远程故障检测手段进行弥补,然而这种成本高昂、效率低下的“临时修补”方式,与特斯拉、蔚来等企业构建的完善服务网络相较,显得相形见绌。

近期,SU7的召回、智能驾驶事故以及漆面瑕疵等质量问题接连出现,这无疑加剧了人们对小米在产品质量监管及售后服务反应速度方面的担忧。值得注意的是,在新能源汽车领域,售后服务早已不再仅仅是成本负担,它已成为一个重要的盈利增长点。特斯拉、蔚来等行业的先行者,正是凭借卓越的服务质量,实现了可观的收入增长。若小米汽车无法快速弥补服务上的不足,不仅会损害品牌形象,而且还会妨碍其在激烈的市场竞争中实现长期稳定发展。归根结底,消费者所购买的不仅仅是一辆汽车,而是一套全方位的、无后顾之忧的驾驶体验。

除了直观的交付与提供的服务,智能汽车时代背后潜藏着一层更为深远的担忧——那就是用户数据隐私问题。小米汽车凭借“人车家全生态”这一卖点,其车载系统与众多智能设备实现了无障碍连接,然而这也带来了双重效应。据分析,小米SU7的车载系统每日自动传输的驾驶数据量超过1.5GB,这些数据包括刹车力度、瞳孔聚焦频率等共计87项生物特征。这些信息在用户协议中含糊地描述为“经过脱敏处理用于商业合作”,然而,“脱敏”的具体标准却是由小米公司独自决定的。

这种做法与欧盟GDPR等全球范围内愈发严格的数据隐私法规存在较大差异。尽管小米汽车官方已作出回应,指出车内摄像头不会向外部传输数据,并着重强调了隐私保护的重要性,但用户对于数据被滥用的疑虑仍未完全消散。在数据监管愈发严格的今天,如何确保用户数据的安全、实现数据使用的透明化,以及规避可能的法律风险,成为了小米汽车必须认真面对的“核心问题”。终究,人们不希望自己的驾驶行为、乃至身体信息,沦为商家进行精准推广的“动力源”,更不愿看到在所谓“生态合作”的旗号下,个人隐私被悄无声息地“侵占”。

面对“巨额财富”与“多重挑战”交织的复杂形势,小米汽车需展现出超越互联网思维的战略决断力。在生产环节,必须加快第二期工厂的建设步伐,对生产线进行更加细致的规划,以确保新旧车型的产能均衡。在售后服务领域,加快授权服务网点的布局刻不容缓,同时应当学习行业内的先进经验,构建标准化的服务体系,并显著提高移动服务及远程诊断的效能。在用户数据隐私方面,小米需全面公开其数据搜集与运用规则,切实遵循国内外的相关法律与法规,同时采纳第三方进行审计,以此恢复用户对公司的信任。

这不仅是技术难题和商业挑战,而且是对企业道德责任和用户信任的深刻考验。小米汽车若想在追求极致速度的道路上稳步前行,就必须始终坚守质量底线,对用户隐私保持应有的尊重。只有这样,它才能充分利用市场潜力,完成从短暂的热度到持久影响力的转变,并在新能源汽车的激烈竞争中,开辟出一条属于自己的光明之路。否则,这份“极大的财富”可能会迅速消失,变成一场在危险中追求富贵的悲剧。