«——【·前言·】——»

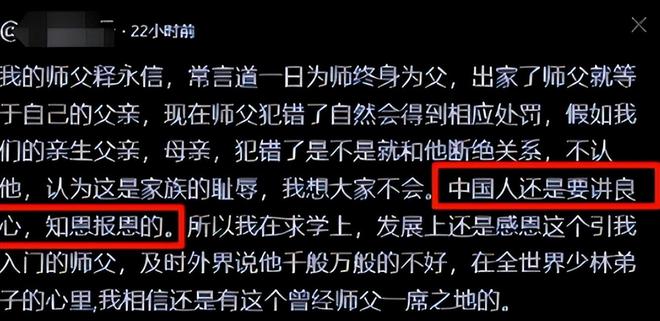

释永信遭遇风波后,众说纷纭,普遍流传着他的负面言论,网络上充斥着指责之声。然而,在这片指责的海洋中,竟然有人发出与众不同的声音,有人勇敢地站出来,公开表达对释永信的感激之情,并强调中国人应当懂得感恩并回报他人。

此言一出,立刻引发了广泛的讨论,众人不禁感到疑惑:在释永信遭受严厉指责之际,究竟是谁竟然还敢挺身而出为他辩护?究竟是谁在为释永信发声?

释永信出事,弟子喊“要讲良心”

释永信被调查的消息一经公布,网友们首先热议的并非他具体犯了何事,而是他的一名弟子所发表的观点引发了广泛的争议。

这位弟子名为释延云,他勇敢地站出来,提出了自己的看法:首先,师傅等同于终身的父亲,无论遇到何事都应给予关照;其次,作为中国人,我们应当坚守良心,绝不能忘恩负义。他这番话的实质,便是希望通过“情分”这一概念来为释永信辩护。

然而,问题随之而来:在当今这个时代,我们是否依然坚持这一原则?若有人确实触犯了法律或违背了纪律,难道不应当依据规章制度和法律条文来加以处置吗?

即便你拥有深厚的师徒之情,这也不能成为你规避法律审查的理由。释延云试图将此事与情感因素挂钩,然而社会风气已发生转变。相较之下,少林寺方面的反应迅速,几乎没有给予任何宽容。

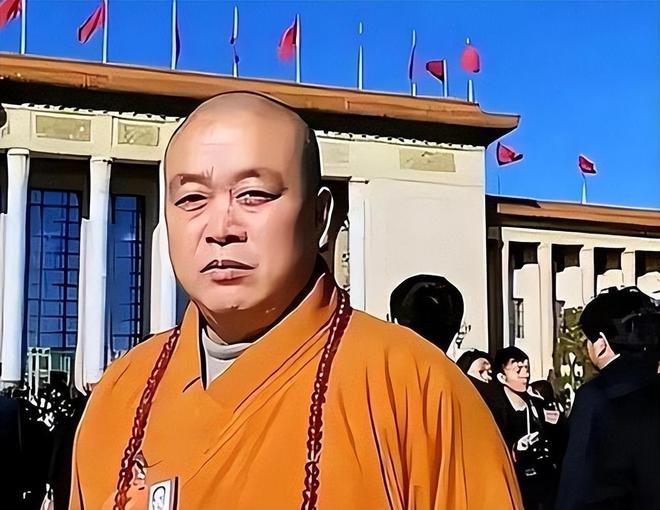

一上任便有人替换,释永信遭遇变故后,寺院迅速指派了印乐法师担任新住持,此人更是由享有“第一古刹”美誉的白马寺调任而来,这表明管理层进行了全面的人事调整,彻底剥夺了释永信的任何权力空间。

封门是接下来的步骤,释永信曾居住的方丈室已被铁皮严密封闭,而寺内那些刻有他名字的功德碑和纪念碑,也都被彻底遮挡,这并非仅仅具有象征意义,更是一种切实的行动,旨在阻止人们看到他留下的任何痕迹。

第三步是进行网络整顿,少林寺官方网站及各类社交平台迅速移除了所有与释永信相关的资料,这其中包括了他的照片、演讲内容以及个人介绍等,仿佛他从未在此地停留过。

整个流程几乎没有出现任何瑕疵,归根结底,这正是现代机构在自我保护时应有的立场:个人或许会犯错,但绝不能让整个体系受到牵连,维护寺庙的名誉远比保护某个个体来得更为关键。

释延云所提出的观点,实则反映了过往宗族与江湖式的思维模式,在这种观念体系中,忠诚与感激被视为比对错更为重要,然而,这种观念在现今社会却难以得到认同。

网友对此表示不满,原因在于他试图借助“感情”来遮掩“事实”。公众期待的是明确的责任归属,而非“谁与谁有瓜葛”。在法律与个人情感发生冲突时,现代社会给出的唯一答案便是:依照法律行事。

少林商业帝国下的隐患

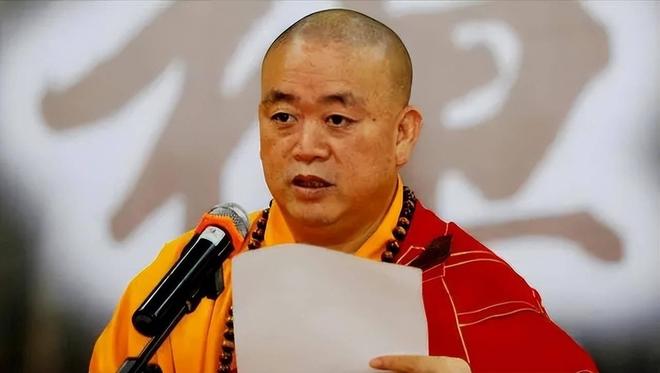

在20世纪80年代,《少林寺》这部电影风靡全国,沉寂已久的少林寺一夜之间成为了众矢之的,年轻的释永信敏锐地捕捉到了这一机遇,他没有选择像其他僧侣那样安于寺中诵经,而是毅然投身于少林品牌的商业化进程中。

他创立了武僧表演团队,带领团队赴海外进行演出,并且将“少林”这一名称注册为超过百个商标,涉及医药、食品、文化创意、武术学校、海外教育等多个盈利领域,可以说凡是能够带来收益的领域,他都未曾错过。

数年过去,少林寺已从仅靠香火和门票勉强维生的寺庙,蜕变为年营收达数亿规模的大型组织,释永信也因此被誉为“CEO方丈”。在弟子与信徒的心目中,他不仅擅长盈利之道,更精通管理之道,堪称一位兼具商业头脑与佛学智慧的当代高僧。

这套模式中隐藏着问题,释永信身负多重职责,他既是宗教的领导者,也是企业的管理者。至于寺庙赚得的丰厚收入,究竟由谁来掌管、去向何方、投资决策如何产生,这些对外界来说都是谜团。

换言之,这个庞大的商业王国在缺乏监管、运作流程不透明的状况下运行,释永信的个人权力非常强大,然而,几乎无人能够对他施加有效的制约。

当前调查的重点在于,有人对他在寺内是否侵占了本应属于公众的财物,或是滥用职权为自己谋取私利提出了质疑。

实际上,在十年之前,他的徒弟释延鲁就已经进行了实名举报,然而当时并未掀起太大的波澜。释永信甚至作出回应:“若真有问题,早就有人调查我了。”然而如今回望,这些问题或许并非不存在,只是当年并未彻底查明,亦或是未能深入探究。

因此,他所创立的少林寺商业运营模式,曾经确实取得了显著成就,使得少林寺成为了世界闻名的品牌,然而,由于缺少现代的管理与监督机制,最终也成为了他自身失误的根源。

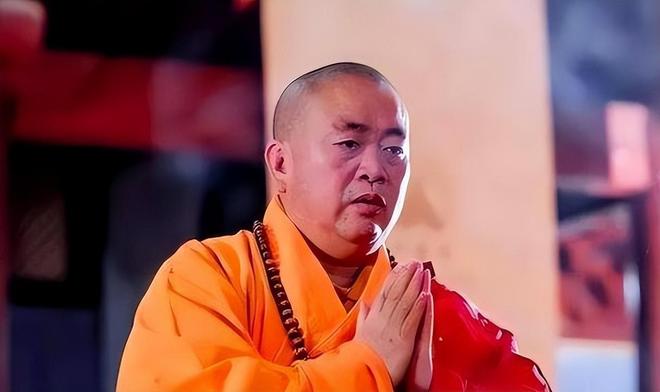

去释永信化,少林寺彻底转型

释永信遭遇事件,外界原本猜测少林寺将遭受重创,游客数量会减少,香火也会变得稀薄,然而实际情况却出乎意料,景区依旧熙熙攘攘,寺庙依旧正常开放迎接游客。

众多游客在接受访问时坦言:“释永信的私事与他无关,少林寺依然如故”,此言虽简朴,却道出了关键:该寺已有超过1500年的历史,其影响力早已远超任何单个人。

新任方丈印乐法师一上任,便迅速展开了一系列改革措施,其意图十分清晰:一方面旨在削弱释永信的影响力,另一方面则是努力降低场所中的商业化氛围。

原本价格昂贵至极的“高香”已被撤除,寺中如今免费发放三炷清香,而此前寺内僧侣摆摊占卜、售卖纪念品的情形也已不复存在。

功德箱遍布各处,如今均已悉数撤除,使得捐款行为回归至最本真的形态,人们得以随心所欲地施舍,不再有强制的追求。

这些变动表面上仅是管理手段的调整,实际上少林寺正在对自己的角色进行重新定位;它不再以盈利机构自居,而是回归到宗教与文化的核心位置。这不仅是对危机的一种自我救赎,更是一次形象上的积极革新。

民众的立场同样显现,他们所看重的实为“少林寺”这一金字招牌,而非任一寺主,释永信即便离去,少林寺亦不会因此崩塌。随着社会的日益成熟,大众已能明确区分“个人”与“机构”的价值所在。

观察最终结果,此次事件并未采取徇私舞弊的方式,而是严格依照法律和规章制度来处理,由此可得出一个结论:无论地位多高、声望多大,任何人都无法摆脱规则的限制。

这次事件不仅见证了某位寺院主持的兴衰起伏,同时也成为了一个社会在“人情”与“法治”两种价值观念之间作出抉择的典型范例。

释小龙的举动同样映射出了众多普通人的实际生活状态,他自幼在少林寺中成长,是释永信的得意门生,其事业的发展亦与少林寺紧密相连。

师父遭遇困境,他既未挺身而出给予支持,也未公开发表任何批评意见,只是选择了缄默。这种沉默,恰恰映射了现实生活中众多人在情感与规则发生冲突时所表现出的无言抗争。

参考资料

济南日报(少林寺的新变化 2025.07.31)

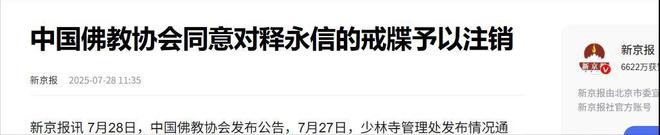

《新京报》报道,中国佛教协会已决定对释永信的戒牒进行撤销处理,该决定于2025年7月28日公布。

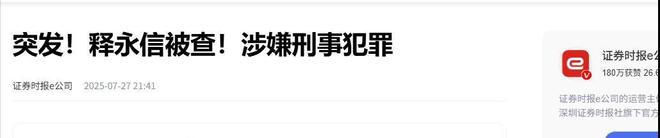

证券时报(紧急报道!少林寺方丈释永信遭调查!疑涉刑事违法行为 2025年7月27日发布)