西安经开第三小学积极举办教师培训活动,目的是全面学习《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》内容,同时为了加强教育思想认识,实现育人目标,促进师生全面发展,学校还注重提升教师的教育教学能力,并且严格执行“双减”政策,推动教育评价体系创新,通过线上线下相结合的方式开展专题培训,确保全体教师都能参与其中。此外,借助学校“1+N”种子课程框架,着力研发扎根知识体系、以整体整合为突破、注重技巧传授、点燃求知热情、焕发学习热情的场馆项目,激活校园空间教育潜能,提升校园课程水准,进而打造校园教育新格局,促使学生关键能力真正形成。

研学新课标,探索核心素养落地路径

要让新课程标准思想深入教师脑海,明确学科教育路径,完成从标准到实践的最终过渡,学校主动开展新课程学习、集体研究、评估工作。

新课程标准实施以来,学校聘请优秀教师和学科权威人士,借助具体课堂案例进行深入讲解,将新标准的要求渗透到教学活动的每一个环节,以此全面提高教师的专业能力。

为了提升工作质量与效率,张海兰校长组织全体教师研读《新课程标准》,她依据个人对课标的认识以及教学活动经验,期望各位教师更新思想,迅速领会最新的教学方向与要求,增强专业能力,推动“自生长”课堂与新课标的融合。

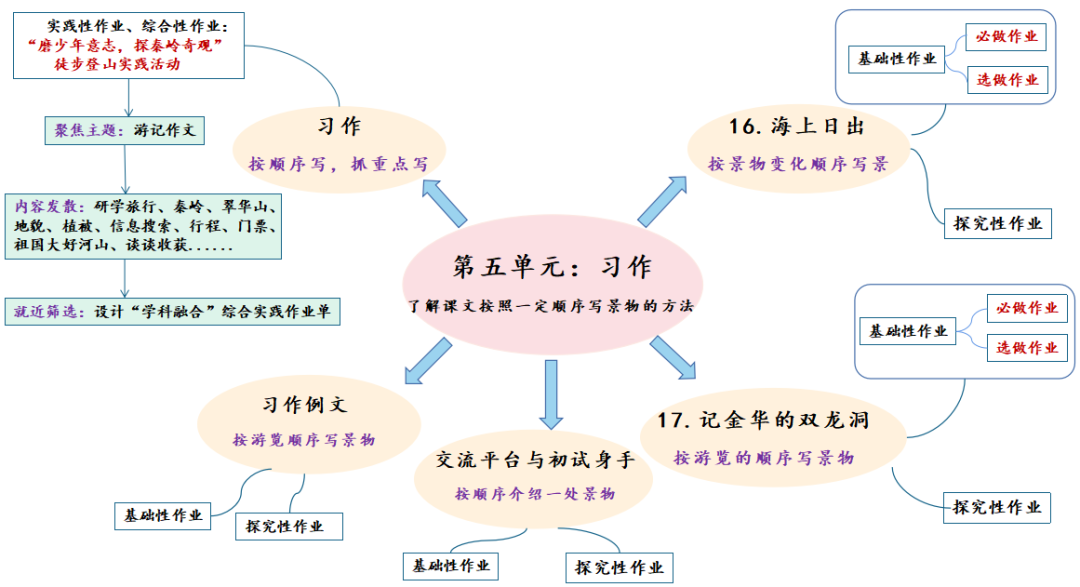

其次要推动教学研究落实。依据新课程标准,围绕单元整体设计,贯彻减负措施,通过持续合作交流实现创新,从而提高学校课堂教学水平,学校对此十分重视日常教学研讨,并坚持小型与大型教研活动相结合的方式。在新学期开始时,学校主动发起以学科专家为引导、以教学团队为单位的“学习新课程标准”专项工作。

第三点要求形成完整流程,学校会在新学期开始前安排课程标准知识检测和教学技能汇报,旨在帮助新教师巩固教学根基,增强教学本领,持续优化业务能力与专业程度,从而促使学生学业表现和学科关键能力获得逐步增强。

建设场馆课程,凸显课程内容体系的结构化

学校的“1+N”种子课程体系将德智体美劳五方面教育整合为一个逻辑严密、关联紧密的育人框架,依据种子的生长规律,从根基、枝干、叶片、花蕾、果实五个层面,构建出课程体系结构,旨在增强学生综合能力,培养个人专长,助力其未来成长。

新课标实施之后,学校主动运用“1+N”种子课程框架,依据新课标精神,建立起小种子场馆课程体系。校园中设置了十七个特色场馆,其中包括小种子国旗台、思政教育场所、二十四节气体验区、家校社协同育人空间、节能环保实践基地、生活数学应用点、智慧农业示范园、创意制作工场、表演剧场、美食烹饪坊、种植实践园以及中医诊疗馆等。通过多样教育情境,激发学生多元学习动力,促成学生全面真实发展。现阶段智慧农场馆课程已相当完善:设有农耕文化长廊,学习耕作与审美结合,体验以美化人;劳作与科技创新结合,点燃创造热情;劳作与日常生活结合紧密,使劳作成为习惯。

开展项目式学习,打造高效课堂

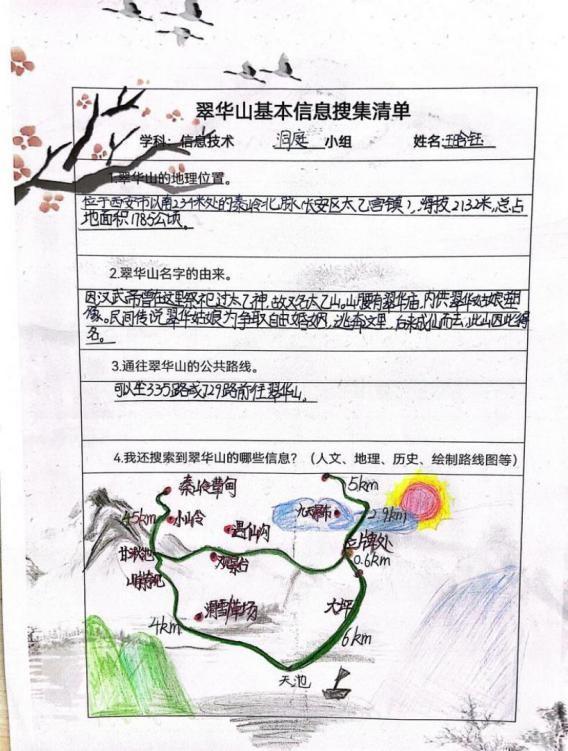

新指导方针对教育方法有很多规定,特别重视提升学生在具体环境中整合运用学问处理事务的水平。为此,教育机构倡导规划整体性课程和跨领域课题研究,尝试运用大块单元授课,并且大力推行以主题为中心、以项目为导向的学习活动。在这些尝试中,项目化教育是达成全面性探究、多学科融合的一种极为有效的途径。特别地,项目化学习不仅有助于学生掌握知识、应用技能并增强个人才干,同时还能引导他们塑造正确的价值观念,这恰恰是教育机构最根本的宗旨所在。

学校在课程革新方面也开展过尝试和活动。现阶段项目式学习依照“锁定核心议题、拓展相关材料、选择邻近案例”三个环节,基于学科基本点,培育关键能力,希望学生通过探究性学习获得学问、改善学习成效、掌握多项本领、建立合理观念。这个过程中,项目式学习强调学科交叉,推动学习途径的更新。在教学计划安排上,围绕语言实践环节,加强学科知识与现实情境的融合,以及与其他知识领域的沟通,设置具有难度的学习课题,点燃学生的探索欲、创新思维和求知心,鼓励学生独立思考、团队协作和深入钻研,重视听、说、读、写各项技能的综合训练,实现关键能力的培养,提升语言学习的成效,增强语言表达的水平。

新课标、新方向、新思考、新征程。学校将不断钻研新课标的核心理念和深层意义,在执行新课程标准时拓展更宽广的教育格局,构建更高效的课堂,持续优化教学水平,关注新教材,深入探究教材中的关键内容,着力营造优质智慧型高效课堂,使核心素养在精心培育的土壤中绽放光彩,收获丰盈成果,在新的教育改革进程中呈现更优异的成绩。

(中国日报陕西记者站)