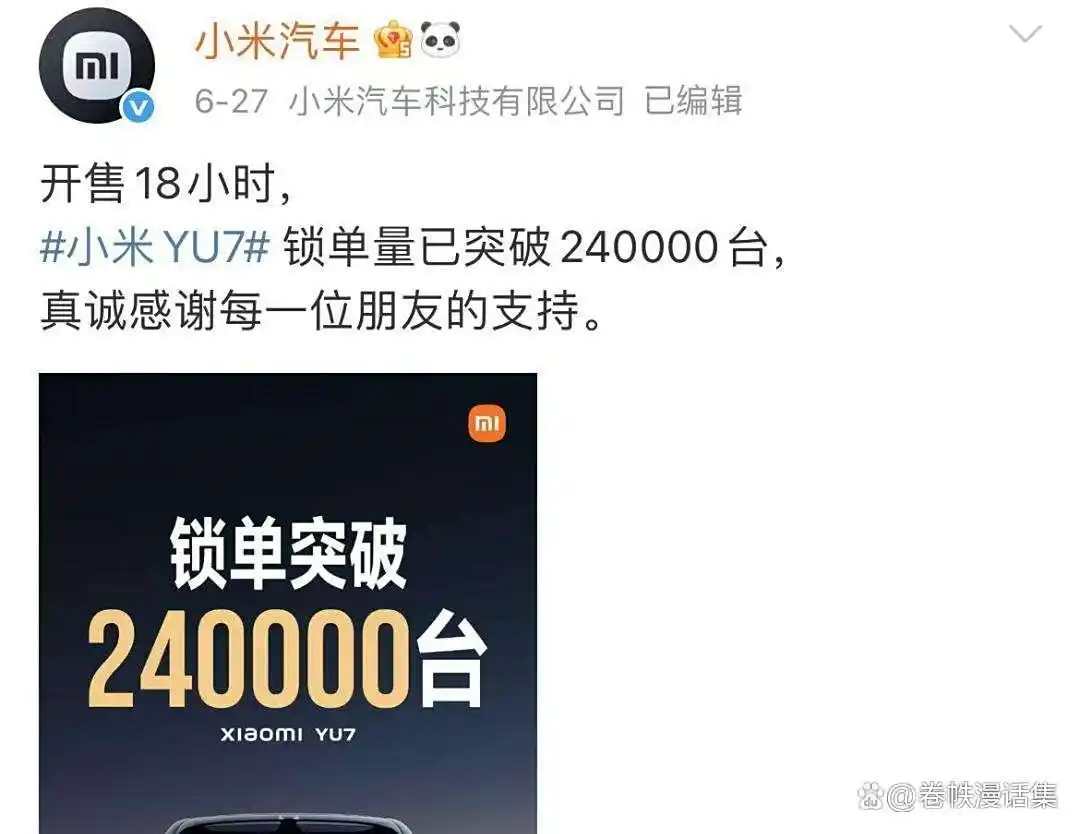

三分钟内达成二十万份交易,十八小时锁定销售突破二十四万辆——小米YU7的热销传说背后,成千上万的潜在购车者承受着怎样的困扰?当雷军随意表示“着急可以挑选其他车型”时,为何投诉群体在短时间内激增至数百人?一方是小米汽车收获甜蜜难题,另一方是车主遭遇牌照即将作废、费用持续攀升的严峻局面,这场因系统故障、出货混乱及订单冻结造成的危机,究竟该由谁承担后果?

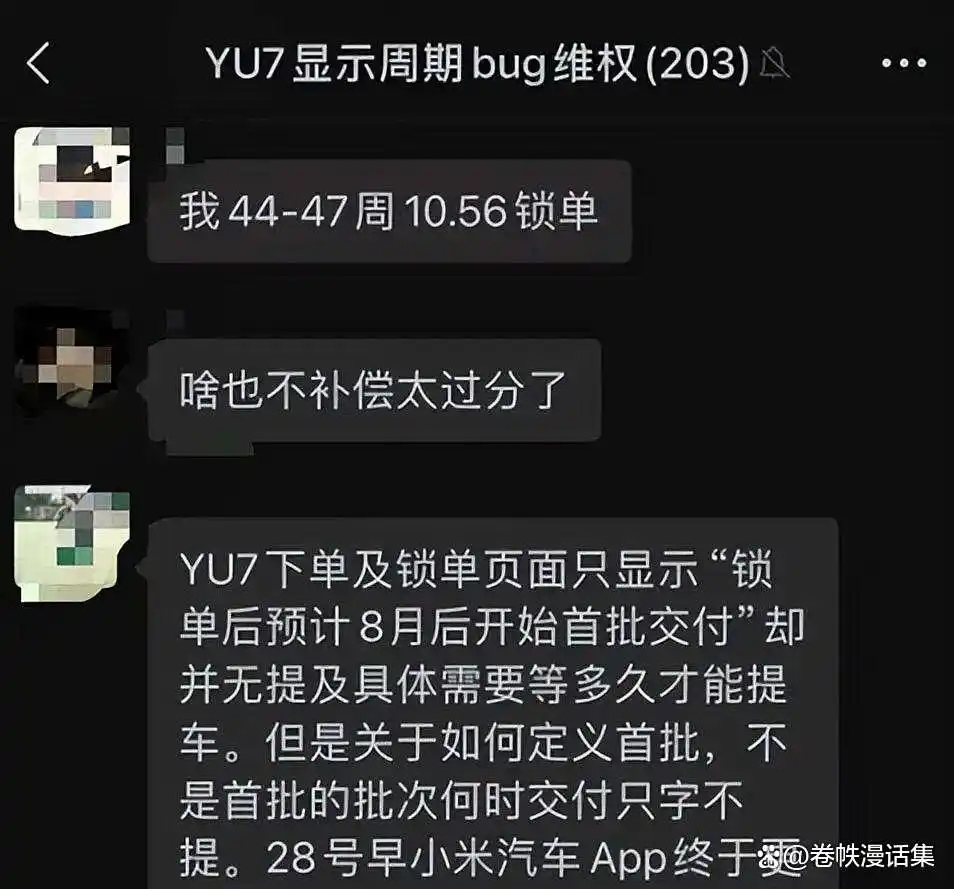

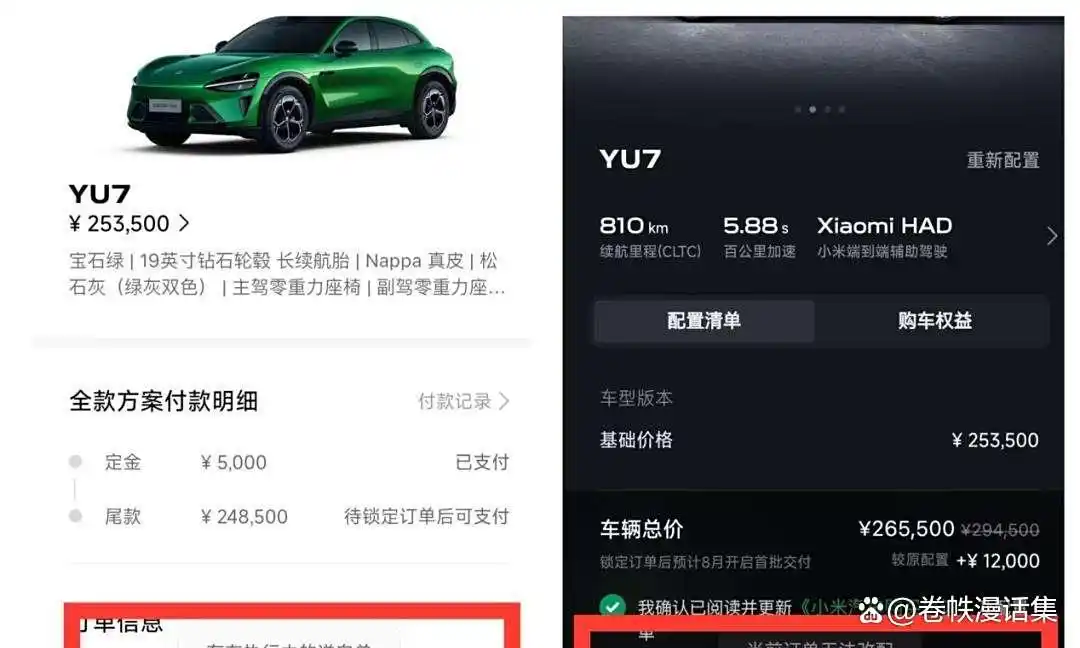

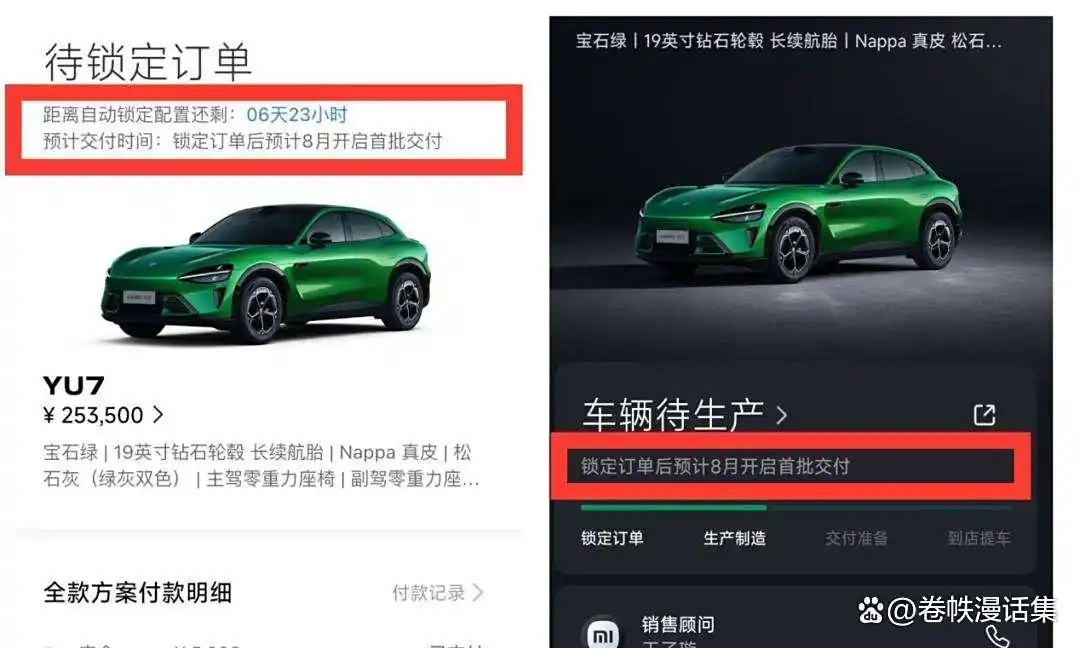

抢购当天的混乱大家都记在心里了。26日深夜,很多人盯着屏幕上“8月首批会开始发出”的提示疯狂点着鼠标,却不知道自己已经进入了时间圈套。壹哥的情况很有典型性:调整配置时订单突然被冻结,付钱时系统卡住不得不换手机,最后锁定了订单后APP突然跳出一条冷冰冰的文字——生产时间要42到45个星期。这一记重击让很多人猛然警醒:北京新能源车牌的使用期限只有十二个月,二零二六年时购车抵免的税款将骤减近三万元,倘若大年初一前还未能拿到车辆,那么损失几乎等同于白白损失半年的薪水。

雷军直播时的表态火上浇油。网友将“参考其他品牌”的说法变成实际问题:小米销售坚持“锁定订单不退5000元押金”,而发货顺序正好依照锁定时间排序。这等于迫使饥饿者面临“继续忍饥挨饿”或“牺牲一只手换取食物”的抉择。有车主核算过费用:若继续等待车辆,牌照作废之后需要额外支付九万元来购买燃油使用权;若选择取消服务并转向其他产品,预付的定金将完全损失,等同于白白支付了三个月的住房租金。

传送过程中文字游戏的负面影响正在侵蚀信任基础。急于购买时“首批到货”的宣传语,和下单后突然出现的“等待时间超过四十周”的进度表,两者之间形成鲜明反差。行业专家表示,常规汽车品牌在排产周期超过六个月时会提前通知,小米SU7的案例本应给YU7提供借鉴。更加意味深长的是,那些顶级奢侈车系虽然提车过程漫长,但购车者在签署协议时就明白需要耐心等待两年时间;而小米产品的购买者却仿佛被蒙上眼睛带入一个复杂的路径,直到支付了款项之后,才得知实际使用需要再等待一年。

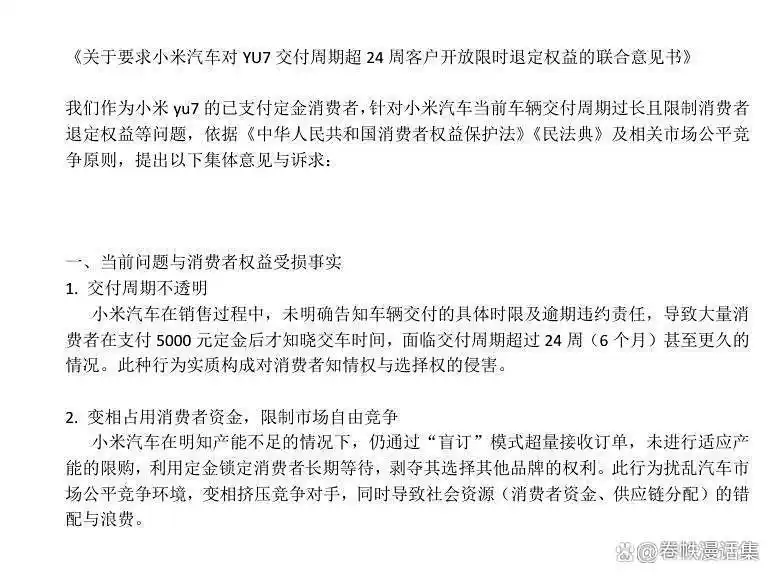

系统缺陷和政策冲突正在激起维权情绪。社交网络上传阅的《联合意见书》点明三大症结:服务器故障造成误操作无法纠正、锁定订单暗地剥夺撤销机会、赔偿措施不涉及牌照与税费隐患。对比2023年理想L7促销时实施的“延期补偿每日100元”措施,小米现行的消极应对方式显得尤为突兀。一位车主无奈地笑着说,现在取消订单要损失五千元,如果继续等待,可能会损失十万,这根本不是在买车,而是在进行一场危险的赌博。

生产提升并非借口。华为问界M7发售三天售出六万辆后,余承东第二天就宣布扩大制造能力;特斯拉Model 3曾面临出货难题,马斯克本人到工厂监督生产。但小米方面,既没有公布产能增加的安排,也未能说明SU7的交付教训为何没能阻止YU7的混乱局面。有内部消息表明,一些生产环节的公司,是在大量需求出现的时候才收到紧急的购买要求,这说明了他们原先的估计存在很大的差错。

当“专为高烧而造”转为“专为排队而狂”,小米汽车需用实际投入重塑信心了——要么允许消费者退款,要么揭示生产潜力作为赔偿,否则这场因营销不足导致的信心危机,可能将像越滚越大的雪球,消耗更多人的期待。