2021年8月10日,在位于北京的小米科技园发布会现场,雷军身处于聚光灯的照耀之下,向全世界宣告:小米手机计划在三年内夺取全球市场的冠军。这一宏伟目标背后,隐藏着小米近期取得的辉煌成就——在2021年第二季度,小米的出货量达到了5310万台,较去年同期增长了86.6%,市场份额达到了17%,首次超过了苹果,跃居全球第二大智能手机制造商。彼时的小米,似乎正站在冲击王座的临界点。

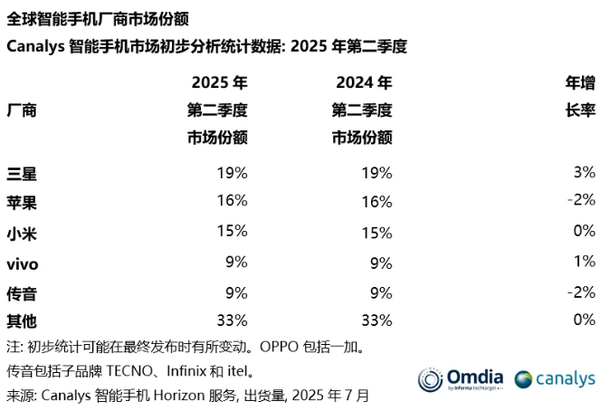

然而,现实往往比理想更为残酷。到了2024年,小米并未如人们所期待的那样登顶。根据Canalys的数据,2024年,全球智能手机的出货量达到了12.2亿部,其中苹果的出货量超过了2.259亿部,占据了18%的市场份额。三星的出货量为2.22亿部,同样占据了18%的市场份额,位居第二。而小米的市场份额为15%,出货量为1.68亿部。

小米手机历经三年的激烈角逐,最终以“全球第三”的荣耀姿态宣告落幕。然而,在这三年里,小米并未将目光局限于手机市场,雷军的不懈努力为小米注入了新的活力——小米汽车的意外走红,正悄然改变着行业的竞争格局。

市场转折:苹果颓势初显

2025年第二季度,市场数据显现出一种微妙的变化。根据Canalys的调研报告,苹果公司的市场份额较去年同期下降了2个百分点,降至16%。与此同时,小米的市场份额保持不变,仍为15%,与苹果的差距缩减至1个百分点。尤其令人担忧的是,苹果在我国市场的表现正急剧下滑:根据第三方数据,2025年初,苹果手机的市占率在第2周时为19%,但到了第5周却骤降至10%,尽管之后有所回升,维持在13%-15%之间,然而这种急剧的下跌趋势,与中国本土品牌如华为、小米等手机制造商的迅速崛起有着直接的关联。

小米在全球市场的排名虽然保持第三,但在国内市场却取得了里程碑式的进展。自2024年下半年起,小米手机的销量在中国市场显著提升,不再仅限于第四、第五的位置,甚至在某些月份成功登顶销量榜首。这一重大转变的背后,小米汽车的生态效应功不可没。自2024年小米汽车上市以来,它不仅为小米公司贡献了可观的汽车销量,还带来了丰厚的营业收入和互联网关注度。

2025年6月,小米SU7以23225辆的销量位居中大型轿车市场之巅,并连续六个月稳居榜首;小米YU7自上市18小时后,订单量便突破了24万辆,上半年总销量达到15万辆以上,销售额接近410亿元,排名新势力品牌第三。这一汽车业务的迅猛发展,不仅为小米手机吸引了大量高净值用户,同时也彻底重塑了品牌的高端形象。

这种此消彼长的竞争格局,使得苹果和小米在全球市场的排名变得愈发扑朔迷离。Canalys分析师Runar Bjrhovde强调,在消费者更换手机周期拉长以及地缘政治动荡的大环境下,厂商的运营效率和生态系统的协同作用将决定胜负。小米正通过实际行动来验证这一观点。

生态铁三角:技术协同与流量反哺

小米的成功逆袭,其核心在于生态战略的全面胜利。与此同时,众多竞争对手还在手机领域各自为战,而小米却早已打造了一个稳固的“手机+AIoT+汽车”的三角生态圈。

小米汽车所配备的澎湃OS系统,已成功实现手机、平板、家电以及车机之间的无障碍连接。用户能够通过手机远程操控车辆空调,检查充电进度,甚至可以在车内直接启动手机应用程序。这种深度融合,使得手机不再仅仅是单一设备,而是升级为智能生态系统的核心。

小米公司董事长雷军指出,在小米汽车的用户群体中,持有苹果手机的车主比例已超过一半。小米汽车通过与苹果生态的深度兼容,例如实现无线Apple CarPlay的连接、支持iPhone小组件等功能,有效地吸引了众多苹果用户,以至于这些用户已经占据了市场的主导地位。

尤为重要的是,小米汽车的成就充分证明了“高端发展离不开生态体系支持”的论断。与此同时,许多企业仍旧停留在依靠手机单一领域的突破阶段,而小米则凭借多设备之间的协同作战,在高端市场成功开辟了一片新天地。根据“RD观测”提供的数据,在2025年的上半年,小米15 Ultra的销售额达到了大约58.6万部,与此同时,vivo X200 Ultra和OPPO Find X8 Ultra的销量则分别未超过30万部。

苹果的困局

苹果公司业绩的下滑,映射出这些传统行业巨头在智能化转型过程中所遭遇的痛苦与挑战。尽管iPhone 16系列搭载了人工智能摄影、卫星通信等先进技术,然而,市场上的反响却显得较为冷淡。

苹果的困境可从两个维度追溯:

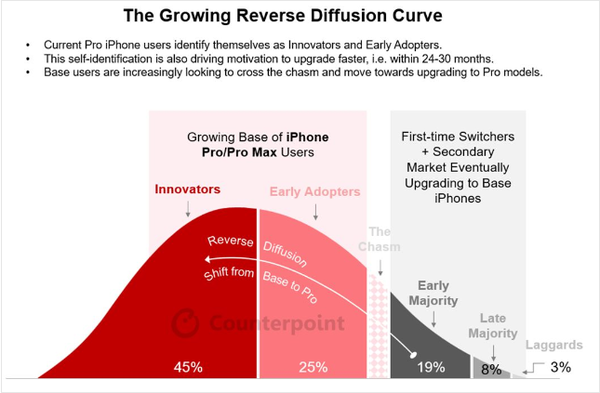

创新带来的额外收益逐渐降低:自Face ID技术推出以来,再到灵动岛的引入,苹果的细微创新已不足以激发用户更换手机的意愿。根据市场调研机构Counterpoint Research发布的报告,Pro系列iPhone的用户平均更换手机的时间间隔为2.75年,而普通系列iPhone的用户更换手机的时间间隔则达到了3.15年。本报告立足于美、中、英、印四大关键市场,搜集并整合了总计4000份样本资料。

苹果所坚持的生态封闭模式,在车机互联的新时代中显现出束缚之效。与小米用户能够直接通过手机操控车辆形成鲜明对比,CarPlay却依然需要借助车载系统,这种体验上的断裂使得年轻用户更倾向于选择那些更为开放的生态系统。

小米采用的“开放生态+硬件补贴”策略,相较之下更具吸引力。其迅速聚集了大量高价值用户,并通过手机、家电等高频消费产品实现盈利。这种“硬件吸引用户,生态实现盈利”的模式,正在对智能手机行业的商业模式进行重塑。

写在最后

2025年已过半,小米虽未达成“三年内成为第一”的预期,却意外地拓展了更为宽广的市场领域。在全球智能手机市场陷入存量竞争的当下,生态系统的构建成为了决定胜负的核心因素。小米汽车的成就,不仅证明了“人车家全生态”理念的可执行性,还让小米拥有了开启未来的关键。

当然,困难依旧如影相随:小米汽车的产量明显不足,小米YU7等车型的最长等待时间已突破60周;高端芯片的供应仍受制于人;在国际市场上,我们还要应对三星的强烈反击。然而,不可否认的是,小米已经找到了超越苹果的方法——这并非仅仅依靠手机销量的竞争,而是通过打造一个满足用户全方位需求的智能生态系统。

小米通过汽车将数十亿IoT设备串联起来,使得每位用户的车辆操作界面都变成了小米应用的接入点,这场围绕生态系统的竞争可能才刚刚拉开序幕。或许,全球的领导地位将落入那些能够塑造未来交互模式的企业手中。