题记:多学知识,多体验生活,多游历四方,多品尝佳肴,人生就能更添光彩,这道理十分直白by蔡澜

1、

盛夏已至,孕育着盛夏的果实。

首款车小米SU7取得开门红,紧接着,小米汽车接连创造佳绩。

第一个时间点在6月26日,当时小米YU7举行了上市发布会,小米的第二款量产车公布了价格,并且开始了交付工作。

三个版本的价格已经正式揭晓,基础版售价25.35万元,专业版27.99万元,顶级版32.99万元,仅用三分钟,预订量就达到了20万台,一个小时之后,预订量更是超过了28.9万台。

关于这份订单信息,小米企业创始人兼董事长雷军公开表示,在相关活动结束后,他向众多记者谈到,大家共同见证了国内汽车制造领域的一项非凡成就,他感到非常自豪,认为这是了不起的现象,是所有消费者共同参与缔造的,他内心十分感动

当时的紧张心情,比小米SU7发售前更加严重,这与事后的兴奋和高兴截然不同,就在前一天,距离公司公开上市仅剩24小时的时候,雷军就曾明确表示过。

他表明,YU7的发售对小米汽车而言是一次极为重要的检验,接下来将面临异常激烈的角逐。该细分市场高手林立,尽管团队信心十足,但仍旧时刻保持警惕,感觉如同在薄冰上行走,必将倾尽全力去应对。

为此,雷军提前几天就在个人微博上密集发布产品预热和市场宣传内容,涉及YU7产品特性的各个方面。

比如,车外语音助手、防晕系统、车顶光线调节、自动驾驶系统、外界对价格的猜测、车辆外观颜色、车辆连续行驶能力测试、购车注意事项、车辆实际测试情况、与其它车型的空间对比、车辆整体品质,等等。

YU7上市阶段接受定单的情况,假如能够超越SU7那个时段的,我就会感到非常满足。

刚开始公开售卖仅历时三分钟,首批预订量便突破了二十万台大关,这一销售速度不仅远远超过了SU7在二十四小时内收获的八万八千八百九十八台预订量,其产品定位与价格策略更是明确将矛头直指行业领先者特斯拉Model Y,如此骄人的市场反响,想必令雷军感到十分欣慰和兴奋。

然而,这一夜的非凡成就带给同行的,或许主要是震荡与迷茫,伴随焦虑与困惑。

2、

不管人们是否认可,到目前为止,小米汽车已经获得了广泛的关注度和积极的消费者反馈,在汽车行业内已经是一个值得重视的品牌。

虽然,关于产品造型的新颖程度、驾驶辅助功能的安全保障、设备稳定性和可靠性等问题存在不同看法,并且业界对于小米先前自动驾驶事故多有指责,不过,小米的两款汽车在汽车消费电子化、用户互动管理、粉丝经济价值转化,以及用户服务的互联网环境拓展等多个层面,确实促使了汽车行业在飞速发展中的变革,也让越来越被当作独立智能体的智能电动汽车,加快了其分化和升级的步伐。

因此,深入探究小米、详尽研究小米,对于汽车行业内部人士特别是业内对手而言,已变成无法回避的核心议题。

那么,在国产新能源车飞速发展十年之后,在传统车企被以“蔚小理”为首的第一代互联网造车公司冲击一番之后,小米汽车对传统汽车行业的革新和重塑意味着什么?小米汽车的产品特色和商业策略的独特之处、竞争优势又体现在哪里?

我们可以从小米的初始阶段、发展历程,还有其总结出的做事原则里,搜寻一些启示。

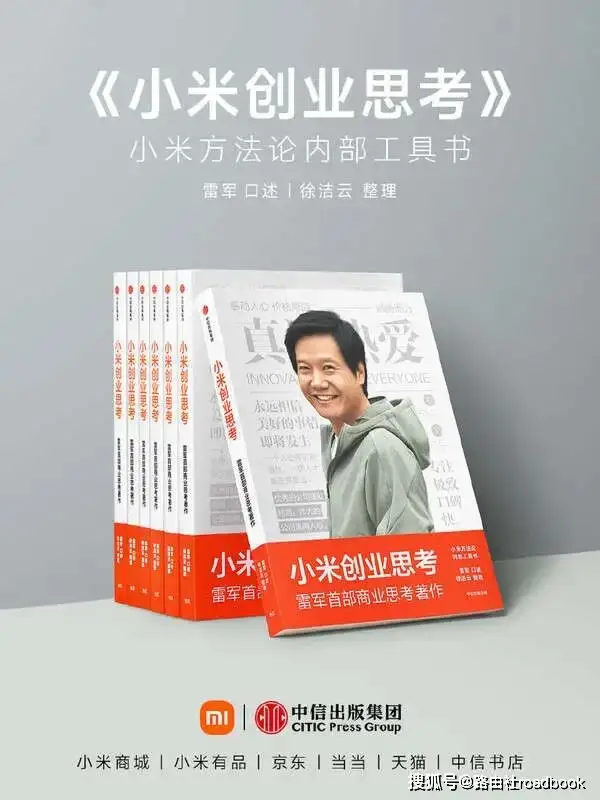

比如雷军讲述的《小米创业思考》可以作为一个很好的开始,可以了解他是怎样回顾小米的经营方式和根本策略的,同时观察小米在汽车制造领域的借鉴和模仿方式,这样也许能够找到比较真实的答案和参考依据。

3、

这是对小米十二年创业经历的全面回顾,由雷军亲自讲述,内容权威,书中高度概括了小米的商业模式和核心工作方法。

二零一零年,小米凭借网络化理念进入手机市场,接着迅速延伸至物联网民用产品及人工智能物联网的众多产品体系,小米的运营方式与核心策略涵盖诸多要点:铁人三项体系、注重顾客互动(本质为“社群效应”)、爆款策略(关键在于“高性价比”)、产品链布局、注重效能的供应链管理以及新零售业态创新。

回顾雷军创业的初衷,可以知道他一直把沃尔玛、开市客、优衣库、宜家当作创业的榜样,并且参照它们来构建公司架构和开展业务活动,因此可以明白雷军为何如此重视产品的性价比和运营的高效率。

所谓雷军的经营理念,在于追求微利而扩大销量,这构成了其商业决策的根本指导思想,而小米在十五年间取得的迅猛发展,其关键因素在于一个不断加速的业务增长机制,该机制融合了打造爆款产品、紧随客户需求、以及构建互联网生态体系等多项要素。

由此看来,小米的经营模式及其运作方式若要移植到汽车领域,关键在于三个基本构成部分:

要最大程度压缩产品种类,集中在一到两款关键车辆上,采用贴近生产费用的定价策略来提升实惠程度,同时搭配别致的造型,并利用大批量制造的效益来降低开销,始终坚守爆款策略。

其次,围绕顾客需求,借助顾客聚集地来透彻理解、及时响应购买欲望,同时利用顾客参与机制获取使用感受,不断改进、更新产品特性与使用感受,充分运用“爱好者经济”优势

借助AIoT产品体系,融入多元且规模庞大的网络服务系统,能持续强化汽车作为智能设备的定位和作用,同时有助于增强现有车主的依赖程度和品牌认同感。

小米将互联网思维与制造业结合的方法论迁移至汽车领域,整体而言,借助这种“互联网+制造”的思路,加速了智能电动汽车向高端消费电子发展的这一进程。

这一系列环节,涵盖了产品构思、生态合作、收益规划、供应链革新以及新零售体系建立,形成了一条完整的商业路径,同时推动了特斯拉所引发的对传统汽车领域的变革进程,使其加速演进。

4、

如果自2012年开始引领全球纯电动汽车潮流的特斯拉被视为所有互联网造车企业的先行者,那么如今敢于以SU7挑战Model Y的小米,就是紧随“蔚小理”等新兴车企之后,他们借助“电视冰箱沙发”等创新概念来革新电动汽车的属性定位,推动智能电动汽车不断贴近消费电子产品形态的一支强劲新生力量。

面对当前强势崛起的竞争对手和新兴力量,老牌汽车制造商是否应该借鉴小米的做法?同时,他们是否真的能够成功模仿小米的模式?

整个行业、媒体以及大众普遍认为YU7、SU7的热销源于雷军的个人品牌影响力、庞大的用户基础和宣传策略,然而,若深入分析前述的三个关键因素,尤其是其中部分核心内容,便会得出这样的结论:小米不断取得佳绩,或许难以被其他企业复制或掌握,但确实值得深入探究。

仅以“打造爆品”为例,或许就能管中窥豹,举一反三。

通过回顾《小米创业思考》,我们认识到开发爆款产品需要具备四种核心要素,具体包括:产品必须具备前瞻性特征,对功能进行严格筛选,整合创新技术并优化供应链体系,同时能够直接触达核心消费群体。

雷军对于如何打造爆款产品,提出了四个关键点,分别是:准确识别目标客户的期望,开发出超越常规水准的商品,制定出令人意想不到的价格策略,以及追求极致的运营效率。

比如,说到怎样算作“超出预料”,雷军在著作中写道“酷意味着体验远远超出标准的评判”,“从用户直接感受来说,产品必须足够酷炫”,“我们要打造爆款,高性价比不仅是方法,也是目标之一”。

通过审视小米汽车的两款车型,可以发现小米YU7、SU7在造型上明显借鉴了法拉利、保时捷的标志性设计元素,甚至存在抄袭的情况,这一点十分明显;同时,小米在定价方面也参考了特斯拉Model Y、Model 3的价位,这种做法完全符合“足够吸引眼球”和“提供高价值”等爆款产品的核心标准。

小米打造爆款产品的思路和做法,老牌汽车制造商们很难领会、也不乐意领会,很可能根本领会不了,更何况是围绕客户需求的产品体验反馈和功能更新方式,或者是用硬件产品吸引客户,再通过互联网生态和软件服务来获取收益的运营模式调整。

值得强调的是,前述三个关键方面特斯拉已有初步证实。小米则在国内进行了相似探索,并有所突破:历经智能汽车十余年快速发展,它着重针对国内市场,特别是拥有大量支持者的用户群体,优化了商业策略的本土化程度和运营效能。

关于这个,雷军有如下阐释,科技界诞生的小米模式,是创新与效率的‛强化型‛实惠方案,它不谋求暴利,所以更易出现‛颠覆性变革‛——变革的精髓并非固守既有成就来攫取超额收益,而是于创造中打破常规,在打破中实现创新。

走笔至此,不妨岔开一句。

若需深入探究小米商业模式的颠覆性特质,可参考大众汽车集团首席执行官奥博穆近期在《南德意志报》的一篇访谈录,题为《Boss Talk-“我们在功劳簿上躺了太久”》,其中内容或能提供新的视角和思考。

5、

所谓”好事成双”。

YU7的销量猛增并非偶然现象,小米最近一次取得显著成就是在十天前的6月16日。

那天,“2025年活力中国调研营”北京主题的首次探访就选在了北京小米工厂,这充分显示出北京方面以及上级机构对小米汽车作为当地新能源车和智能制造标杆的看重。

提及小米汽车取得的阶段性成果,参与调研及采访的雷军便指出其成功源于两个层面:其一,得益于北京地区优越的商业环境与完善的产业条件;其二,在于坚守技术核心,以高端定位为引领,充分运用自动化生产制造的长处。

在深入探讨产品层面的卓越成就时,小米SU7的辉煌表现以及小米YU7在未正式推出前获得的意向客户数量比SU7多出两倍的事实,都印证了雷军所指出的两大关键因素,他强调说,小米之所以能迅速成为汽车制造行业的领军者,主要得益于高度自动化的生产体系,同时,一系列关键技术领域的重大进展,以及对消费者需求的敏锐洞察力,也起到了决定性作用。

小米SU7的两项特色功能,生态兼容性与抗紫外线能力,引起了雷军的关注。这些功能旨在展示小米汽车对用户需求的细致洞察,以及由此带来的显著改进。

总而言之,经过四年零三个月的正式造车历程,雷军认为小米在汽车领域的阶段性成就主要源于三个关键因素,分别是北京优越的产业集群环境,先进的智能生产制造技术,以及小米在核心技术上的创新突破和对消费者需求的准确洞察。

俗话说,“听话听音,锣鼓听声”。

小米先前的商业模式和运作方式,已成功从其他领域移植到汽车产业,这种转化效果如何,值得深入探讨,同时,小米决定进入汽车制造领域之后,来自北京方面的资金投入和政策支持,具体发挥了怎样的影响,目前尚不明确,需要进一步观察。

假如一个组织内部的经营思路和行事准则能够归纳、借鉴,那么,我们或许还需进一步探究:其发展是否得益于行政力量和官方导向的扶持与驱动力?

6、

《史记》有言:“言之易,行之难”。

用时髦的话讲就是,别光听他们讲什么,更要关注他们实际在做什么。

阅读《小米创业思考》的复盘内容,可以发现雷军强调商业模式需要归纳,互联网运营准则包含专注、极致、口碑、快速四个方面,这些理念属于小米的核心思想体系,雷军坚信互联网的思路和方式能够革新传统工业生产,促进商业领域的效率提升,小米从创立开始到发展至今,始终围绕提升效率这一核心目标展开工作。

从“效能”这个核心线索来看小米进入汽车行业四百零三个月,就能明白它和传统汽车厂在产品构思、与客户交流、市场推广、网点销售等诸多层面的做法大不相同,便不会只对雷军的个人影响力和关注度表示惊讶,也不会只对YU7、SU7的外观模仿现象进行指责和评价。

“最好是更好的敌人”。

小米汽车自身而言,这句美国保守主义的名言,可以让我们从某个角度明白小米投身汽车行业并不断获得成功的缘由。

事实上,小米是又一个模仿特斯拉借助电动汽车去革新传统汽车产业,这家公司运用互联网理念造车,并打算凭借极致效率进一步颠覆传统汽车产业,还持续将智能电动汽车推向高端电子类产品、潮流消费品的科技企业。

不过,一个硬币从来有两面。

作为客户和购买者,当我们审视小米及其汽车产品时,会发现一个不同的情况:在行业转型和商品迭代飞速发展的今天,选择特斯拉、小米或华为制造的高端电子设备,同选购传统汽车制造商的工业制品,两者或许并非同类,而且,这种区别可能会持续拉大。

现在,不只是那些饱受失眠困扰的汽车营销从业者,他们还得琢磨是否要借鉴小米的思路,以及具体怎样去借鉴,就连众多汽车购买者,也必须擦亮观察力,增强消费理解能力,并且提高购买技巧,这已经变成了一门必要课程,可以参考霍华德·马克斯在股票投资领域的一个精辟见解,那就是“你是否真正弄懂了自己买的东西,以及购买的原因是什么?”

6月27日,香港最后一位“四大才子”蔡澜去世。

他还有一句广为流传的话:要努力钻研学问,要勇于尝试新鲜事物,要尽可能多地游历四方,要尽情享受美味佳肴,人生就能变得稍稍幸福,这道理其实非常直白。

简单吗?很简单,但做到并不容易。

这种表面看起来平常、质朴的人生观念,有一个必要条件,那就是必须能够分辨出什么是“优质事物”,要优先确保生存下去,这样才有可能去探索、去体验、去旅行,去品尝美味佳肴。

-FIN-