有人不曾思索过这样的情形:一个被剥夺僧人身份的出家人,怎样会连续数十年充当佛教界的领军人物?

更为荒诞的是,接连发生多次举报事件,间隔十年出现三次,每次提供的材料都比前一次更加详尽,相关新闻铺天盖地,官方也进行了调查,但最终都不了了之……这并非虚构的悬疑情节,而是中国佛教真实上演的“神话传说”。

我总认为,这个故事最吸引人的地方,不在于释永信有何作为、遭遇何种指控,而在于何种因素令他长期保持高位?少林寺究竟属于宗教场所,还是带有体制色彩的单位?那里是修行圣地,抑或充满世俗纷争的场所?

今日,咱们依据其深层内在机理来探讨:某个佛门中坚人物怎样逐步成长,又怎样在2025年这场反腐败运动中骤然失势。

【从和尚到“企业家”:释永信到底是谁?】

不要被那身佛家衣裳迷惑,释永信早已不是人们心中“诵经吃素谈轮回”的出家人了。

他显得很擅长管理事务,也精通对外沟通,非常了解人们的行为特点,并且对处理政事很有方法,如同“少林控股集团董事长”那样。

想想看——少林寺是什么?

它承载着悠久的历史底蕴,是享誉世界的精神象征,每年吸引巨额游客前来观光,为众多影视作品、文化产品、搏击场馆及武术教育机构提供权威背书。

这就像什么?就像一个有着浓重文化光环的国企大集团。

而释永信,就是那个组织的最高负责人,多年来一直掌握着经济支配权、人员任免权以及舆论主导权。

他说话从不只凭信念支撑,而是借助权力、资源以及盘根错节的联系,逐步建立起一个极其稳固的佛教权力结构。

【三次举报,三次无事,他到底“无敌”在哪?】

回顾释永信这三十多年间遭遇的三次重大举报风波,它们都曾让他陷入险境。

第一次:1988年

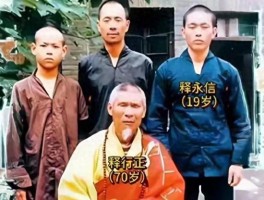

他师父释行正临终揭露,坦言其“品德不符”,恳请组织处置。佛协当时批复——“调离寺院”,含义就是取消僧身份。然而,并未实施,他反而顺理成章,当选为新一代寺主。

第二次:2005年前后

反映经济不法、异性纠葛等事项,公权力机关曾参与调查,但随后事情便没了下文。资料被归档保存,该僧侣的身份地位依旧未变。

第三次:2015年实名大爆料

一名僧人名为释正义,他公开指控,其反映的情况非常具体,让人感到十分意外,河南省方面给出的回应是——没有发现真实情况,他是清白无过的。社会各界对此议论纷纷,但是释永信本人没有任何损失。

这三件事彼此间存在一个相似之处:检举逐步升级,公众关注度持续攀升,然而最终都归于沉寂,没有任何实际后果。

这说明了什么?说明了问题的根源,并非在于举报内容是否得当,而在于这个系统是否有足够的底气和能力去干预他的权力。

【为什么他能稳坐40年?三大底层逻辑,不破不立】

1. 佛门身份 + 文化光环 = 天然的“避风港”

宗教地点天然带有庄严神圣的意味,公众普遍认为不宜随意惊扰。

他尤其擅长塑造个人形象,通过从事公益项目,参与国际文化互动,应允外国媒体采写,将自己定位为维护传统习俗的佛教界代表人物。

一旦发生负面情况就举起“寺院庄严不可受辱”的旗帜,将矛盾引向“当局侵扰信仰”,干扰公众认知,转移集中注意力。

这种手段,跟某些口是心非的官员如出一辙,他们一旦被调查,就声称自己“捍卫了信仰自由”。

他究竟属于佛门信众,抑或是政府机构中的国有资产管理者?这是一个无法回避的法律身份界定难题。

2. 少林寺早成“权力特区”:没有监督,就没有底线

我们经常提及“权力应该受到制约”,然而释永信这些年来,实际上成了“无法监管的领域”。

寺庙并非商业机构,不存在董事会议;也不是政府部门,没有监督部门。宗教组织内部遵循“权高位者定主张”的原则。因此少林寺中,住持拥有最终决定权,无人能够干预。

不满意的僧人?赶走就完了;质疑的声音?封口或者边缘化。

这种“内部掌控一切”的场合,完全不存在“规章制度”,最多算是一种“信仰准则”,然而,当面对丰厚诱惑时,单凭“自我控制”通常非常脆弱。

而少林寺是什么盘子?

供奉的财物、入场费、经营许可、相关物业、教育机构、国际商务往来……每年高达一亿元的营收稳定,依然宣称“独占市场经营”。

财富充裕,土地广阔,资源丰富,地位尊崇,倘若缺乏竞争者与制衡……此类机制,若能平稳运行,反倒令人费解。

3. 利益同盟护航:从地方到上层,环环相扣

这才是最深的“护身符”。

释永信这几十年不光管庙,他还经营“人脉”。

地方当局借助少林寺发展旅游业、吸引投资;佛教协会需要它来提升自身形象;外部投资者、电影制作公司、房地产开发商、文化组织,无不希望与少林寺建立联系;都渴望冠上“少林”的名号。

你能想到,一个“僧人”的社交圈子里,有多少高级官员、多少商界巨贾?

一旦触动,就会牵扯到一张错综复杂的利益关系网,地方经济、项目资金、政绩考核指标、宗教领域的面子工程,无一幸免。

因此一旦收到举报,当地首要动作不是调查,而是平息事态;不是采取行动,而是维持稳定。

2025年他垮台,并非由于“某些人有恻隐之心”,而是这个网络自身逐渐失灵了。

【2025年,他为何突然“垮台”?风向真的变了?】

那么,问题就出现了,像他这样几乎不会失败的人,为何在2025年突然遭遇了重大挫折?

我们可以看到几个可能:

1. 国家反腐进入“深水区”,开始清理宗教系统漏洞

早些时候,反腐败工作主要针对政府部门以及国有企业的高级管理人员。不过,随着相关制度的不断完善,那些原本存在规则漏洞、长期缺乏有效监督的领域,也转变为当前必须着力整治的关键区域。

少林寺完全契合这些条件:它拥有巨额财富,权力高度集中,缺乏有效监管,并且具有巨大社会影响力。

对这类“特殊场所”的整顿,正是反腐新阶段的必要举措。

2. 他的保护伞,自己也撑不住了

想保护一个人,得靠一张有力的人脉和利益共同体。

实际情况是:当前时期不同了,周围的人事也在不断更迭,过去那些能够一直庇护他的人,有的被调离了岗位,有的遭遇了变故,还有的连自己都顾不过来。

此刻,已无人甘愿为他承担责任。防护屏障已经崩溃,往昔那位坚不可摧的守护者显得疲惫不堪。他,不再拥有独一无二的重要性。

3. 舆论生态变了,信息再也压不住了

先前他尚能借助宣传引导、信息管控来平息事态,然而如今网络平台扩散迅速,公开指控、影像资料揭露、民众在线监督——一旦事件败露,便难以仅凭官方声明就蒙混过关了。

即便官方发布过“无法查证”的说明,网友们依然能够将过去数十年的负面信息逐一挖掘出来。

信息透明是最好的“反腐武器”。

【说到底:佛门不是法外之地,监督才能真清净】

有人说,宗教是信仰,不能太“世俗化”监督。

实际情况已经表明:不受规章限制的所谓“信念”,很容易成为“特殊待遇”的遮蔽物。

释永信并非首位借助信仰身份攫取巨额财富者,他或许也不是末位这么做的。

我们敬重信仰,不过要清楚:凡是触及公共财富、国家资产、社会威望的机制,都不该处在无人管束的状态。

佛门清净之地,也该“阳光普照”。

“守护正义”并非保护某个高僧或某座佛像,而是要维护公平、正义、法治的核心原则。

释永信的失势,并非仅限于个人命运的终结,更是一记触及根本体制的警示钟声被敲响。

需要探究的,不是“他好不好”,而是——“这种机制为何能够延续这么久?”

倘若权力格局依旧不变,倘若监督的漏洞依然存在,倘若那些盘根错节的所谓宗教特殊地位不能清除,那么,在释永信出现之后,是否还会出现类似释永信的2号人物?3号人物?

这才是我们真正需要关注的。

清净的佛门圣地,果真能够保持纯净吗?宗教的监督机制,怎样才能切实实施?释永信的事件,会不会仅仅是个开端?