“技术老将+新锐精英”的组合,能助力小米成为世界五强吗?

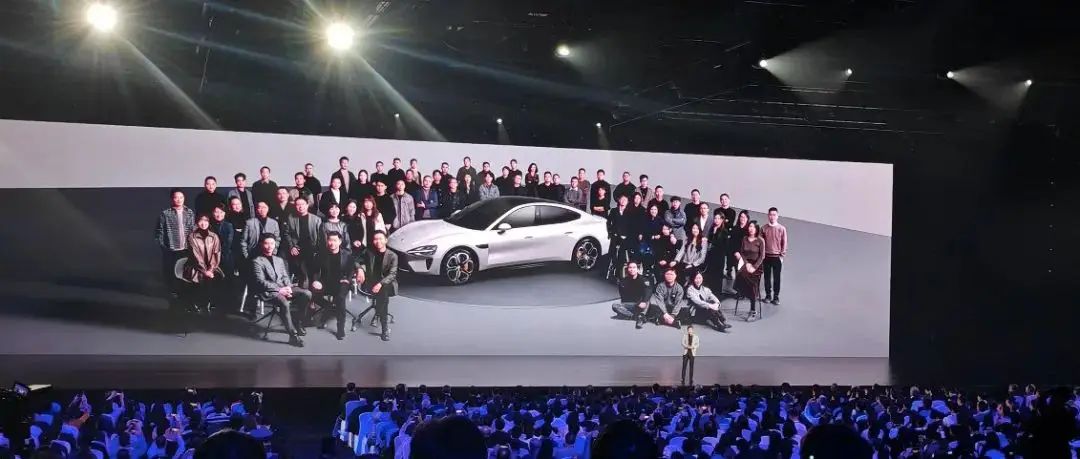

2023年车界的最后一道光彩,源自于小米汽车的盛大发布会。尽管最核心的定价信息依旧保持神秘,宛如含蓄的琵琶半遮面,但这款被誉为“C级高性能生态科技轿车”的车型,其全貌终于得以完整呈现。

要想让晚入局的小米品牌成功打造出一款优质汽车,雷军提出的策略是“坚守正道,另辟蹊径”。在小米汽车正式注册成立之后,雷军组织团队进行了为期三天三夜的深入研讨,最终形成的共识是“在百年的汽车赛道上,没有捷径可走”。因此,他在“守正”方面,突出地表现在对汽车行业运行规律的深切尊重,并从最基础的核心技术环节起,始终坚持正向的研发路径;而在“出奇”方面,则更多地体现了他那破釜沉舟的全情投入,即便付出十倍的努力也在所不辞。

雷军在发布会现场

12月28日,这一天不仅标志着技术发布会的召开,还是小米正式进军汽车领域的第1003个日子。在这个值得铭记的重要时刻,小米汽车研发团队的人数已从最初的300名成员增长至3400名,研发资金的投入更是超过了100亿元。

小米汽车的“最强大脑”备受瞩目,现已初见雏形。回顾过往,小米汽车作为小米集团内部的一个新兴创业项目,其组织结构的发展一直在不断演进,至今尚未稳定成型。秉持正道,顺应时势,这是对管理者和团队的基本要求,显而易见。在这个过程中,我们也见证了在时代洪流中,汽车行业从业者追求的多元化可能性。

管理层:老将存底蕴,新锐增色彩

2021年9月,小米汽车官方宣布正式成立,随后,一张展示初创团队“十七罗汉”的合影迅速在社交媒体上走红,引发了广泛关注。

小米汽车初始团队,图片发布于2021年9月

网友深入挖掘后,揭露了这个创业团队成员大多源自小米集团的核心阵容,唯独李田原以汽车设计师的身份跻身其中。这一发现引发了公众的第一个疑问:这些“外行人”,真能够制造汽车吗?

当前观察,先前决策主要着眼于团队协作与执行力,故而必须由高层领导担任先锋,以增强公司运营效能。紧接着的一千年里,雷军持续寻觅真正的“重量级”人物,以指引小米汽车未来的发展方向。

目前,“十七罗汉”团队中已有数位成员发生了人事调整,比如张峰(前小米合伙人及高级副总裁)已离职;王翔(前小米合伙人兼总裁)、祁燕(前小米高级副总裁)已正式退休,他们将继续以高级顾问的身份为小米提供支持;洪锋已从业务一线撤出,目前担任联合创始人;卢伟冰则晋升为集团总裁等职务。其他人的职责划分也相当清晰,核心力量主要依托卢伟冰、李肖爽等小米的资深员工。在最新的组织架构里,李肖爽与秦志帆共同负责汽车部门市场业务,于锴专司汽车座舱的设计,叶航军则主管小米汽车的自动驾驶技术,而李田原则致力于小米汽车的外观造型设计。

显而易见,仅凭互联网电子领域的经验,难以打造出具有竞争力的汽车型号,正因如此,雷军迅速采取了“双管齐下”的策略:一方面,他陆续从传统汽车制造商那里聘请了多位杰出人才;另一方面,他还吸纳了众多技术精英团队。

目前,小米汽车在传统领域的主要支撑力量,集中在立国、振宇和峥楠三位核心成员身上。

上图从左到右依次为于立国、黄振宇、胡峥楠

于立国在2022年1月份正式宣布加入小米大家庭。在此之前,他曾在北汽集团担任战略规划部部长,是北汽新能源党委委员,并曾出任北汽新能源执行副总经理。此外,他还曾兼任蓝谷智慧能源公司董事长一职,以及ARCFOX事业部总裁。界面新闻报道显示,于立国目前正担任小米汽车北京总部的政委一职,他主要负责协调小米汽车的综合管理工作、推动专项业务的进展,并致力于小米汽车北京总部的组织架构和人才队伍建设。

黄振宇曾执掌麦格纳中国区的副总裁职位,深度参与了北汽新能源旗下首款车型的制造过程。到了2023年6月,他正式从李肖爽手中接过了供应链部门的领导权,荣任汽车部供应链部的总经理一职。

胡峥楠的亮相,增添了几分神秘感。他直接从吉利研究院跳槽至顺为资本,担任“投资合伙人”一职。然而,他实际上堪称小米造车项目的首席负责人,当之无愧的“定海神针”。他参与设计了近百款不同规模的车型。雷军所看重的,正是他在组织架构、标准化流程和技术方面的实力派表现。其工程师团队所秉持的极为传统与严格的作风,亦被视为小米汽车制造的根本底线。

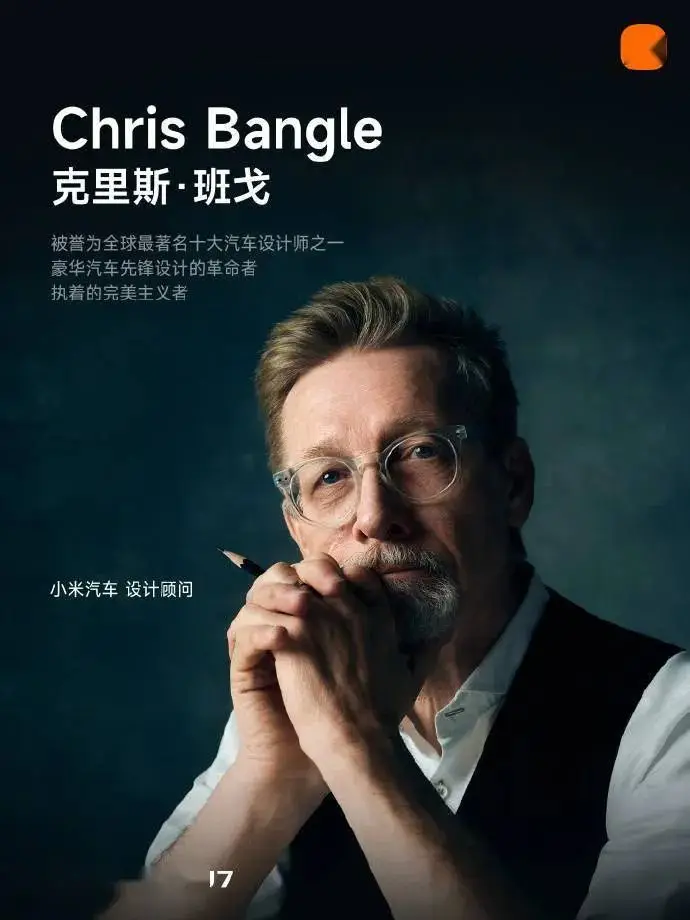

在产品设计领域,不仅有从德国携家带口归来的前宝马汽车设计师李田原,发布会上还透露了前奔驰德国总部负责高级外饰设计的前辈仇臻,以及前宝马汽车高级内饰设计师Shin Muto等业界重量级人物的加盟。除此之外,雷军公布克里斯·班戈(全球顶尖的十大汽车设计师之一,曾担任宝马设计副总裁)将担任小米汽车的设计顾问,并深度介入小米未来车型的设计环节,场面堪称星光熠熠。

克里斯·班戈,图源网络

在营销领域,尽管这是小米的强项,雷军仍旧秉持着一定的认知,特聘了上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘。然而,这样的局面并未持续太久,仅仅7个月之后,周钘便以“个人和家庭原因”为由提出了离职,并重返五菱。据最新消息透露,前哈弗品牌总经理李晓锐已加入小米汽车团队,不过这一消息尚未得到官方确认,目前还只是停留在传闻阶段。

尽管不断面临外界的不信任,雷军仍旧组建了一支他深信不疑的团队,勇敢地踏上了他人生中最为关键的一次创业征程。这一行为与他一贯的个性密切相关,当小米公司专注于手机业务时,他亲自任命了手下的十多位副总裁。在筹备进入汽车制造领域之初,小米公司便展开了85次行业内的拜访和交流,与超过200位汽车行业的资深专家进行了深入的探讨与沟通。构建管理团队是企业发展的关键所在,它犹如人体的脉络,一处变动,全身皆受影响。在追求快速发展的过程中,我们更应时刻关注脚下之路,这其实是一种简单的生存智慧。

团队:创业需铁军,落地为终点

小米汽车正式宣告成立后,其研发团队规模迅速以指数级增长。作为一款智能驾驶车型,小米自始至终坚持自主全栈式研发智能驾驶技术,其智能驾驶团队也持续受到外界的高度关注。根据官方昨日发布的最新数据,小米在智能驾驶研发领域的总投资额已突破47亿元,团队人数超过1000人(此数据未包含集团AI平台研发资源及工程师团队的支持)。

为了迅速搭建团队,小米技术委员会的主席、小米汽车自动驾驶部门的负责人叶航军在晚点Auto的采访中透露,他们主要实施了三项并行措施:一是从公司内部进行岗位调整,二是广泛招募自动驾驶领域的专业人才,三是收购与公司愿景相契合的初创团队。

小米公司内部早已拥有人工智能领域的专业人才,通过内部调整岗位,他们能更迅速地投入到工作中,缩短适应期。同时,吸纳那些真正的创业精英,是壮大团队的关键一步。与小米汽车成立的时间几乎同步(2021年8月),小米便收购了深动科技,并将该公司算法团队整合进小米自动驾驶部门,该团队共有20多人。在充满激情的团队里,公司的CEO蔡锐与叶航军有着相同的师门背景,这一关系使得双方的合作交流更加和谐流畅。

小米汽车智能驾驶领域的专家工程师依次为张弛、蔡锐、李志伟,以及杨奎元(前深动科技创始人)。

然而,并非每一次的并购都能促成显著的进步,反而,不适宜的内外环境与运作机制有时可能加剧创业团队的瓦解,这种现象在众多行业案例中屡见不鲜。然而,为了确保自动驾驶业务的平稳发展,小米智能驾驶团队在拓展与研发的同时,也逐步形成了一套共认的准则:

充分尊重初创团队的独立空间。深动科技的张弛曾言,加入小米后,他深感小米的工程师文化极具吸引力。这种对钻研与创新的热情,使得他们得以持续沉浸在创业的激情之中,不受所谓“大企业化”步伐的束缚。

在自动驾驶团队中,技术人员、产业界专家以及研发人员需齐心协力,各自从职业立场出发,积极建言献策,确保决策过程中不形成个人独断的局面。

团队需对长远规划的目标达成共识,需培养从整车全局出发的思考习惯,而非仅仅局限于自动驾驶领域。

部门负责人所需具备的条件相较于专家更为严格,这主要是因为他们不仅要领导多个团队共同推进工作,还要承担起组织与技术等多个领域的责任。

小米还积极采取其他策略,以拓宽其“人脉”网络。在过去十年里,小米在智能汽车产业链领域持续进行战略部署,对超过一百家相关企业进行了投资,涉及芯片、智能座舱以及智能驾驶软硬件等多个领域,这些举措也为小米汽车的发展积累了宝贵的技术基础。

这种操作目前来看已经实现了既定目标。为了激发团队的活力,雷军推出了一项激励措施,即激励政策。对于表现卓越的团队,他总是慷慨解囊。在年初的1月4日,他为小米的工程师们颁发了价值百万美金的年度技术大奖。这是小米内部设立的最高荣誉,旨在奖励那些在重大技术创新项目中取得关键性突破的,人数不超过10人的团队。在本轮发展中,“小米澎湃OS新架构”团队与“一体化大压铸技术”团队共同助力小米完成了“人车家全生态”的闭环构建,这一成就不仅凸显了雷军对汽车制造持续关注的决心,同时也从侧面证实了他对这一领域的重视程度。实际上,自小米汽车成立伊始,集团便已同意实施了Xiaomi EV的股权激励方案,该方案设定的股权授予最高额度达到10亿股。该方案旨在通过向符合条件的人员提供具有市场竞争力的薪酬、奖金或福利,采用灵活多样的方式,既能够留住人才,又能激励他们,同时给予他们相应的回报。

两支获奖团队,图源官微

团队组建与成长是企业家中在创业道路上最为关注的环节。小米汽车迅猛的整合,为汽车制造商树立了一个互联网时代的典范,它诠释了团队精神、协作共赢以及面向未来的理念。小米汽车的目标是实至名归,其发展之路虽短,但若以成为全球五强为目标,其征程依旧漫长。

个体:风口的机遇,浪尖的冒险

近期,一则消息在汽车行业内部引起了热议。原因是某位小米公司的猎头在一位博主的个人主页上留言透露,小米汽车项目组中,有高达90%的员工是通过降薪方式加入的,另有5%的员工保持了原有的薪资水平,而剩下的5%则是以较高的薪酬被吸引而来的。此外,该猎头还补充指出,小米汽车在招聘过程中,简历筛选的比例为100份中仅录取1份,这充分体现了公司对人才的严格选拔。

此言一出,众说纷纭,意见分歧明显。部分人指出,不论真实性如何,“降薪入职”与“优中选优”在逻辑上存在冲突,难以成立,且降薪入职可能隐藏着更深层的原因,比如原本就来自竞争力较弱的车企。然而,另一些人则认为,这本质上是一个创业项目,对于未来超乎预期的收益的考量将成为跳槽的关键因素,而非眼前的利益。

小米进军造车领域,其前景究竟如何?有些人对互联网企业涉足汽车制造持怀疑态度,担心随之而来的裁员潮。有人渴望寻求职业上的稳定性,然而总有一部分人愿意投身其中。这种选择很大程度上源于他们对职业的期望与规划,以及对行业趋势的敏锐洞察。初创期的公司,面临的不确定性时刻存在,每个人都渴望抓住那波浪潮中的机会,然而,站在浪尖上的挑战并非每个人都能勇敢面对。

依照雷军的战略部署,上半年的第二季度才是关键的决战阶段。在各大招聘平台,小米汽车的招聘范围已从原先的整车、三电、底盘、自动驾驶等研发职位,拓展至终端销售领域,涵盖了销售代表、交付专员以及零售门店店长等岗位。在刚刚结束的12月份,小米汽车已对若干城市的门店店长进行了培训,而高薪待遇继续作为其宣传的一大亮点,据悉,员工月薪最高可达到3.5万元。然而,媒体曝光了其销售岗位的招聘流程相当严格,应聘者需具备至少三年的新能源汽车销售经验,并且个人素质必须达标。“流量、渠道以及生态的协同作用”构成了小米的核心竞争力,因此,对终端市场的关注也就显得尤为重要。

雷军在内部信中透露,小米将致力于持续增加研发资金的投入,促进集团业务领域的集中化,以及实施精简机构的管理策略,旨在显著提高集团的运营效能。这一举措亦预示着小米汽车的组织架构将步入一个崭新的发展阶段。

这曾是众多造车新势力前辈们共同涉足的领域,然而,理论与实践之间往往存在差距,求生存的同时,更渴望取得胜利。踏入新的一年,新能源领域的竞争愈发激烈,雷军及其团队“最强大脑”能否在市场竞争的中后期阶段带来更多惊喜?这一切都值得我们密切关注。

探讨商业奥秘的《小米汽车量产倒计时》一文,在晚点AUTO平台上,《对话》栏目中,小米的叶航军分享了关于自动驾驶的看法,强调其应遵循“实用主义”原则。