新华社武汉4月7日电 题:武汉战“疫”中的铭记时刻

新华社记者

滚滚长江水,巍巍黄鹤楼。

这里是决胜抗疫的主战场。

武汉胜则湖北胜,湖北胜则全国胜。

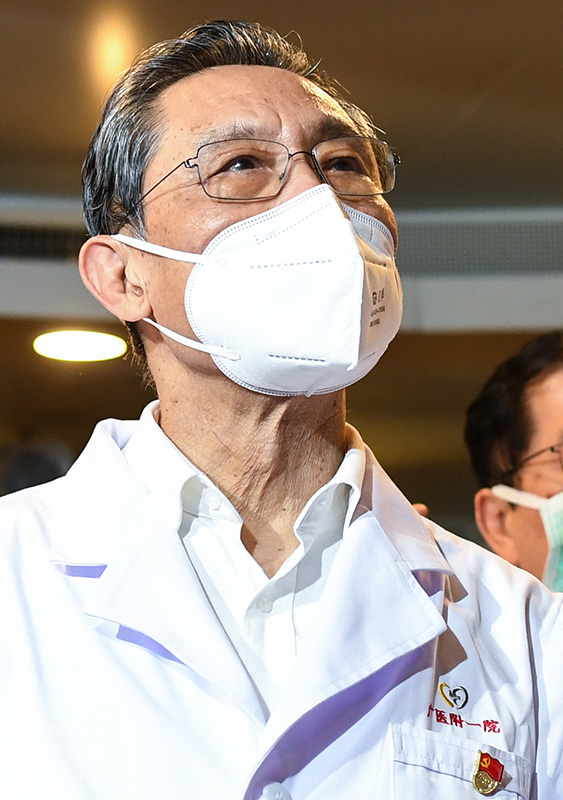

3月2日,在广州医科大学附属第一医院,钟南山院士出席了首批抗疫一线党员的入党誓词仪式,现场由新华社记者邓华进行了拍摄。

自去年12月30日武汉发出针对疫情的首次紧急通告,这场突发且备受全球瞩目的疫情防控斗争已经持续了整整100个日夜。

国家领导人亲自指挥调度,亲自安排部署,全国上下齐心协力,夜以继日地支援,英勇的武汉市民胸怀大局,着眼整体,抗疫斗争已经实现了阶段性显著成效:武汉即将解除封锁,逐步恢复往日的繁华景象。

3月2日,在湖北省中西医结合医院,呼吸与重症医学科的主治医师张继先接受了媒体的采访。此次采访的摄影师是新华社的沈伯韩。

回顾战“疫”中的日日夜夜,无数难忘时刻,永远令人铭记。

疫情突发:“有人传人现象”

目前可以明确,确实存在人传人的情况。通常情况下,除非事情极其关键,否则不建议前往武汉。

于1月20日,国家卫生健康委员会举办的一场高级别专家小组新闻发布会上,钟南山院士作为该小组的代表,发布了警示性报告。

自武汉市卫生健康部门首次报告“病因未明肺炎”病例以来,已过去了二十余日。

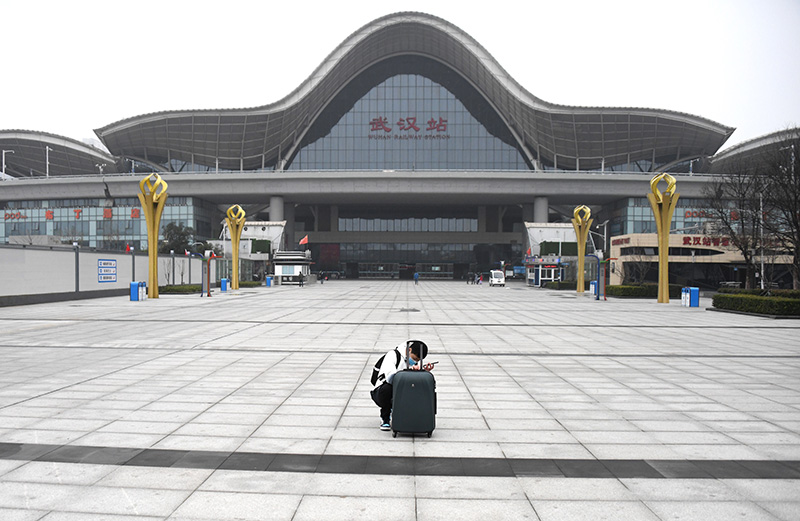

1月23日,一名乘客在武汉站查看信息。新华社记者 程敏 摄

张继先,湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任,率先对新冠肺炎疫情作出了判断并进行了报告。2019年12月26日,她开始陆续接待多起异常肺炎病例,其中包括一对年迈的夫妇,他们出现了发热、咳嗽、呼吸困难的症状,且CT检查结果显示肺部存在异常。紧接着,她又诊断出另外4个类似的病例。凭借在“非典”期间积累的经验,她敏锐地察觉到了潜在的风险。在12月27日和29日,她连续两次向上级部门报告了疫情情况。

此时此刻,一场超出人们想象的疫情正在袭来。

12月30日,武汉市卫生健康委员会迅速向所辖医疗机构发布了《关于加强不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。紧接着,第二天一早,中国疾控中心紧急派遣了专家团队抵达武汉。到了1月8日,国家卫生健康委员会的专家评估小组对疫情病原进行了初步认定,确认了新冠病毒的存在;随后在1月20日,国家卫健委发布了公告,将新冠肺炎正式列为乙类传染病,并采取了甲类传染病的防控策略。

该照片是在1月26日捕捉到的,展现了武汉汉口沿江大道的壮丽景象,系新华社记者熊琦所摄。

疫情发展出人意料,防控形势骤然紧张。

武汉市三家指定医疗机构的800张病床迅速被患者填满。面对这一情况,武汉市卫生健康委员会迅速调配,增设了1200张病床,然而,即便如此,病床数量仍然不足以满足患者的需求。

紧接着,武汉释放出七所中型医疗机构,将其转型为专门用于接纳新冠肺炎患者的医院。这些新设立的医院一经启用,便迅速涌入众多患者,发热患者纷纷前来求医,队伍绵延不绝。与此同时,全国各地也接连出现新冠肺炎确诊病例……

疫情,肆虐蔓延。

武汉“封城”:摁下“暂停键”

在这座拥有千万居民的大都市,首次出现了车水马龙的景象消失,熙熙攘攘的人群不复存在,取而代之的是空旷的街道和呼啸的风声。

这是江城武汉摁下“暂停键”,处于“封城”状态中的景象。

这是在1月23日所拍摄的一张武汉西高速收费站的图片,该图片是通过无人机拍摄的。新华社的记者熊琦负责了此次摄影工作。

23日凌晨,武汉市疫情防控指挥部发布了一则通告,宣布从当天上午10点开始,武汉全市范围内的城市公交、地铁、轮渡以及长途客运都将暂停服务;同时,机场和火车站通往汉口的通道也将临时关闭。

武汉在疫情防控中占据着至关重要的地位。作为“九省通衢”,武汉不仅是全国高铁和高速公路的重要交汇点,也是南北往来的交通要道。随着春节的临近,若任由感染人群自由流动,其后果将难以预料。

封一座城,护一国人。

3月20日,在武汉火神山医院,重症医学一科的副主任宋立强(中间那位)正在护送一位81岁的新冠肺炎重症患者前往进行CT检查。为了保障患者能够获得足够的氧气供应,医生胡世颉推着氧气瓶一同前往。这一幕被新华社记者王毓国记录了下来。

往年春节,陈颖作为一位少儿绘本作家和编辑,总是期待着与家人欢聚一堂的温馨时刻。然而,今年的除夕夜,这个传统的团圆节日却发生了翻天覆地的变化。家中只剩下他和父母三人,一锅热汤和两三道简单的小菜,便是他们共度的年夜饭。

疫情成为了关注的焦点,取代了传统的春晚观看;微信上对亲友的安康问候,替代了春节的祝福。陈颖感慨道:“这真是一个难以忘怀的春节,在这座城市的每一个角落,人们怀揣着相同的愿望,坚守着我们共同的家园。”

世界卫生组织派往我国考察的专家组组长布鲁斯·艾尔沃德表示,武汉民众的情感令人深感悲痛,同时也令人感动不已,他们身上所展现出的责任感尤为突出。

举国驰援:与时间“赛跑”

41架次,近6000人!

2月9日,这是疫情防控以来武汉天河机场最繁忙的一天。

凌晨1点50分,首架包机抵达,随后直至深夜23时50分,一架接一架的飞机,满载着来自辽宁、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、广东、四川、山东、河南、福建等地的医疗队员,以及总计328.1吨的防疫物资,不分昼夜地紧急驰援湖北。

疫情肆虐,局势紧张。物资短缺、床位不足、医护力量匮乏、设备短缺……各方支援,络绎不绝。

3月31日,李兰娟院士在驻地进行告别仪式。新华社的摄影师费茂华负责了此次摄影任务。

在除夕之夜,我国人民解放军接到命令迅速行动,首批由450名医疗队员组成的医疗队,乘坐军用运输机紧急前往武汉。

白衣执甲、尽锐出征!

北京协和医院副院长韩丁表示,我们挑选了重症、感染以及呼吸科领域的多位主任前往湖北支援,其中不少人在抗击非典战役中积累了宝贵经验。

2月4日,中国工程院副院长,同时也是呼吸与危重症医学领域的专家王辰,于武汉接受了新华社记者的独家访谈。此次采访的摄影师是新华社的王毓国。

全国范围内,共计派出330余支医疗队伍,超过四万名医护人员奔赴湖北支援。在这些队伍中,重症医学、感染、呼吸以及循环内科等领域,专业人才数量超过16000名。

驰援!院士们带队,冲锋在最前线——

钟南山院士已年届84岁,面对疫情爆发,他向公众发出警示:“除非有特殊情况,否则请勿前往武汉。”然而,他却毫不犹豫地选择登上开往武汉的高铁。此外,他还多次通过视频与医疗救援队伍保持联系,为他们提供救治工作的指导。

李兰娟院士,年届七旬三,于2月11日身披印有“武汉加油”四个大字的防护服,踏入收治重症患者的ICU病房,对每位患者的病情进行了细致入微的分析。

2月26日,被称为“雨衣妹妹”的她(位于左侧)正与店员们一道,忙碌于菜肴的准备工作中。这一幕,由新华社记者程敏先生用镜头捕捉了下来。

王辰、张伯礼、陈薇、黄璐琦、乔杰、仝小林……这些院士纷纷挺身而出,逆流而上。他们不仅是学术界的泰斗,更是勇敢的战士!

战“疫”,无数人挺身而出,微光成炬,照亮江城。

火神山、雷神山医院建设面临人力短缺,他们告别亲人,不分昼夜地赶往目的地;来自河南太康县兰子陈村的5名“90后”青年主动集结,组成团队奔赴武汉;湖北红安的向家五兄弟则自驾前来……四面八方有超过4万名建设者汇聚于此,共同支援“两山”医院的建设。原本荒凉的土地上,如今已是一片热火朝天的工地。

2月22日,位于武汉市百步亭社区的建新村里,社区的工作人员(位于左一和左二位置)正对居民出入时的凭证进行核实,同时为居民们进行体温检测。这一幕,由新华社的记者沈伯韩进行了拍摄记录。

来自四川的24岁餐饮业从业者,人称“雨衣妹妹”,得知武汉部分医护人员面临用餐难题,便携带厨师团队及食材,历时十数小时驾车“逆行”至武汉,每日为医护人员提供400至600份盒饭,连续服务超过40天。

捐钱捐物,爱如江水奔腾不息流向武汉。

中央决策,全国19个省份肩负起支援湖北省除武汉市外各市州的重任,众多精英战士在夜幕低垂之际迅速集结,他们不仅赶赴战场,还携带着大量急需的物资。

截至3月5日,湖北省共发放超过460万件医用防护服,以及超过900万只N95口罩和6000多万只医用外科口罩。

2月20日,在湖北省武汉市下沉花桥社区,一群干部正在忙碌地搬运着居民们订购的草莓。这一幕,被新华社记者沈伯韩用镜头捕捉了下来。

至4月5日止,武汉市红十字会累计收到的社会捐款总额已突破16.9亿元人民币。

武汉,不是“孤岛”;武汉,从来都不是孤军作战。

拉网排查:着力“应收尽收”

遏制疫情,关键是切断源头。

一场拉网式大排查,吹响了武汉阻断疫情扩散的总攻战号角。

四万四千五百名党员干部职工深入到一万三千八百多个网格中开展排查任务;一万九千名民警强化了岗位巡逻,他们成为了抗击疫情的第一道防线。

新任湖北省委主要领导于2月15日对武汉部分地区社区进行了实地考察,着重指出必须对住宅小区实施严格的封闭式管理,并坚决采取措施,彻底隔离病毒传播源头,有效遏制病毒扩散路径。

2月24日,位于武汉市江岸区的黄石路上,汉口大药房内,惠民苑社区的网格员丰枫正在将购买来的药品挂在身上。这一幕,由新华社记者捕捉并记录下来。

2月16日,武汉决定启动为期三天的全面排查行动,旨在详尽掌握疫情数据,并严格执行“确诊患者全面应收尽收、疑似患者全面进行核酸检测、发热病人全面检测、密切接触者全面隔离、小区村庄全面实施24小时封闭管理”的“五个全面”措施,以坚决阻止疫情的进一步扩散。

桂小妹,这位青山区工人村街青和居社区的党总支书记兼居委会主任,日复一日地辛勤工作,直至深夜十点过后。社区共有5235户居民,其中60岁以上的老年人口占比达到25%,而独居、空巢以及80岁以上的老人更是占据了近七成。桂小妹的眼中布满了血丝,对于网格化摸排居民“家底”的情况,她了如指掌。

从单一患者身份,逐步扩展至整个家庭,进而覆盖整个小区,乃至更广阔的片区……伴随着网络范围的不断扩展和日益紧密,所谓的“四类人员”终于实现了分门别类的安置。

2月4日,医护人员将患者带入武汉火神山医院的病房,这一场景通过无人机镜头记录下来。新华社记者肖艺九拍摄。

防控壁垒日益牢固,民生保障同步夯实。

自二月下半月起,丰枫作为社区网格员,其日常工作之一便是外出为居民采购药品。某次,经过超过十个小时的努力,他成功收集了将近一百份药物。他身上挂着的药袋,那幅画面瞬间触动了许多人的心弦。背负着药袋的身影,仿佛是一枚枚荣誉的勋章。

在昏暗的角落,光线愈发显得璀璨夺目。武汉的居民,宛如钻石上每一个精心打磨的切面,散发出各自独特的光辉。

平日里,他们或是学子、村民、快递小哥、水电维修工、小店铺老板……他们,正是那些在街头巷尾与我们匆匆路过的平凡武汉人。然而,此刻,他们勇敢地站了出来,肩负起保卫这座城市的重任。

在抗击疫情的关键时刻,武汉人民展现了其顽强拼搏的精神风貌和崇高的道德品质,令全国乃至全世界为之动容。

全力救治:与病魔较量

一张共同观赏夕阳的照片,使得87岁的新冠肺炎患者王欣引起了众多人的关注。在入院期间,他经历了长达20多天的昏迷,但在医护人员的悉心照料和治疗下,他逐渐恢复了健康。

4月6日,王欣在夕阳的映照下,面对即将离鄂的援鄂医疗队员,拿起小提琴,奏响了《送别》的旋律。“感谢你们无微不至的关怀。”

患者中年龄最长的已届103岁,而年纪最小的尚在襁褓之中,仅出生30个小时。这场疫情来势迅猛,导致全国范围内确诊病例数累计超过八万,其中武汉市确诊病例数占总数的六成以上。

3月8日,武汉体育中心方舱医院完成了最后一例患者的康复移交,宣告其使命结束并正式关闭。这座方舱医院在完成其历史使命后,新华社记者肖艺九进行了拍摄。

生命至上,与时间赛跑,与病魔较量的战斗时刻不断。

面对床位短缺的困境,在“封城”措施实施的次日,火神山和雷神山医院于1月24日先后启动建设,仅用十多天便告完工,展现了令世界瞩目的“中国速度”。然而,尽管“两山”医院拥有2600个床位,其收治能力仍然显得有限。

在紧急关头,我们征用了若干体育馆、会展中心以及培训中心等大型公共空间,将其转变为方舱医院,这一举措在抗击疫情的关键战役中发挥了至关重要的作用。

2月3日,武汉国际会展中心、洪山体育馆以及武汉客厅三处方舱医院迅速启动建设,在短短一天多的时间里,这三家方舱医院便投入使用,总计可容纳超过3000张病床。

2月25日,武汉客厅方舱医院内,武汉市东西湖区公安分局的民警张锦星(位于右侧)及其同事刘晨,在踏入方舱之前,向其他同事行礼致意。新华社摄影记者肖艺九捕捉了这一瞬间。

方舱医院此前未曾被采纳,这标志着我国在公共卫生防控及医疗领域迈出了重要步伐。对此,中国工程院副院长、呼吸与危重症医学领域的权威专家王辰给予了高度评价。

方舱医院成为了挽救生命的“希望之舟”。在短短一个月内,武汉市成功改建了16家方舱医院,并对86家定点医院进行了改造,新增床位超过6万张,这相当于新增了60多家三级医院的床位数量。到了二月下旬,原本“人等床”的紧张状况终于得到了缓解,转变成了“床等人”的喜人局面。

构建院士巡诊队伍,设立联合研究小组,深入研讨死亡案例,对救治计划进行七次改进与完善,组建了专门的插管救援小组……通过一系列临床实践探索,无数生命得以从死神手中夺回。

3月23日,在武汉天河机场,武汉市第一医院的部分医务人员为来自广东的第14批支援湖北的医疗队举行了告别仪式。在这批医疗队抵达武汉后,他们全面负责了武汉市第一医院内的四个重症监护病区,并与当地的医护人员建立了深厚的感情。新华社记者陈晔华进行了拍摄。

自二月上旬起,患者“老胡”出现了发热、胸闷、腹痛等症状,并前往医院就诊。然而,在无创呼吸支持及插管通气治疗下,效果并不显著,他的肺功能已丧失90%以上,生命状况岌岌可危,40岁的他面临着极大的生命威胁。

借助ECMO(人们常称之为“人工肺”)的辅助,医护人员进行了俯卧位通气操作和气管镜吸痰治疗,到了4月5日,“老胡”成功摆脱了ECMO的依赖,这是自那以来40天里他首次能够依靠自己的肺部进行自主呼吸。

4月4日,武汉汉口江滩的一元广场上,群众在悼念仪式中默默低头。当天,武汉市组织了悼念活动,以表达对在抗击新冠肺炎疫情中英勇牺牲的烈士和不幸离世同胞的深切缅怀。新华社记者肖艺九拍摄。

湖北省内,有超过六万确诊患者采用了中药治疗,这一比例高达90.6%。临床疗效的观察结果显示,中医药的整体有效率超过了90%。在治疗过程中,中西医结合成为了显著的治疗特色。

自年初以来,武汉新冠肺炎的治愈比例从不到5%稳步上升,如今已突破93%。与此同时,累计出院的患者数量已达4.69万。

3月10日,16所方舱医院均已关闭;紧接着,3月18日,武汉报告的确诊病例数首次降至零。

3月24日,在东风乘用车公司的总装车间内,工人们正在流水线上进行操作。这一幕,由新华社的摄影师肖艺九进行了拍摄。

人们为患者的康复而欣喜,也为逝者离去而哀伤。

刘智明、李文亮、夏思思等众多白衣战士,以生命为代价履行职责,他们的离世让人深感痛惜。

4月4日,正值清明,国旗低垂,汽笛声声。在这一天,湖北省和武汉市的多位代表以及各界人士齐聚长江边的汉口江滩,共同缅怀因新冠肺炎疫情英勇牺牲的烈士以及不幸离世的同胞。

湖北及武汉的民众付出了巨大的代价与贡献,每一位离我们而去的同胞,都值得我们永远怀念。参与悼念活动的北京大学第三医院医生郑亦沐如此表达。

城市“复苏”:按下“重启键”

战“疫”,艰苦卓绝;曙光,逐渐显现。

历经百天的隐忍与等待之后,武汉,正在按下“重启键”——

3月28日,周秋香担任店长的“蔡林记”热干面馆内,她正在亲手制作热干面。新华社摄影记者熊琦进行了拍摄。

3月22日,武汉市的27处跨江防疫检测站点以及主城区内约80个防疫检查站均已全部撤销。

3月23日,武汉公交集团开展了部分线路的实际演练活动,超过110条公交线路的公交车纷纷驶上街头进行试运行。

3月25日零时起,武汉市以外地区解除离鄂通道管控;

4月8日零时起,武汉市将解除离汉离鄂通道管控措施……

3月28日,武汉市的铁路客运站重新启动了到达服务。众多旅客乘坐高速列车,从四面八方汇聚至武汉。新华社的摄影师肖艺九捕捉了这一场景。

随着春日的逐渐回暖,所有的努力都显得格外有价值;那曾经寂静了许久的都市,正缓缓地回归到人们熟悉的景象之中。

武汉街头,热干面店铺陆续恢复营业,香气弥漫。那熟悉的滋味,那熟悉的武汉,仿佛又回到了人们身边,市民们不禁感慨万分。

热情高涨,在众多工业企业里,一条条生产线全力运转,复工复产的进程井然有序。截至4月4日,武汉市规模以上工业企业共有2853家恢复生产,开工率高达97.2%,这些企业的用电量也已回升至去年同期水平的八成以上。

武汉市采取了分阶段、分批次的方式,将全市五十余所负责治疗新冠肺炎的指定医院,逐步整合至十家医疗资源充沛的医院,共分为四个阶段,旨在逐步恢复这些指定医院的正常医疗秩序。

3月20日,记者熊琦通过无人机捕捉到了武汉东湖樱园的美丽景象。

寒雪梅中尽,春风柳上归。

在江城这片土地上,人们正与时间展开激烈的竞争,力求以更高的效率弥补疫情造成的损失,力求不让这场痛苦对城市的经济根基造成伤害。这座城市,其国内生产总值已突破1.5万亿元,正努力在经济发展中避免出现过大的减速。

武汉的各类学校,即便校园暂时关闭,教学活动也未中断,学生们已纷纷转战网络,开始了“居家在线学习”的新模式。

4月7日的夜晚,人们专注地倾听,在居民小区里,时不时传来阵阵悦耳的琴音,以及孩子们读书时清脆的声音……

武汉,正踏上充满希望的征程!(报道者:周甲禄、梁建强、李劲峰、侯文坤、李伟、喻珮)