搞了这么多年新能源车,国产牌子里谁能像苹果那样通吃全球?

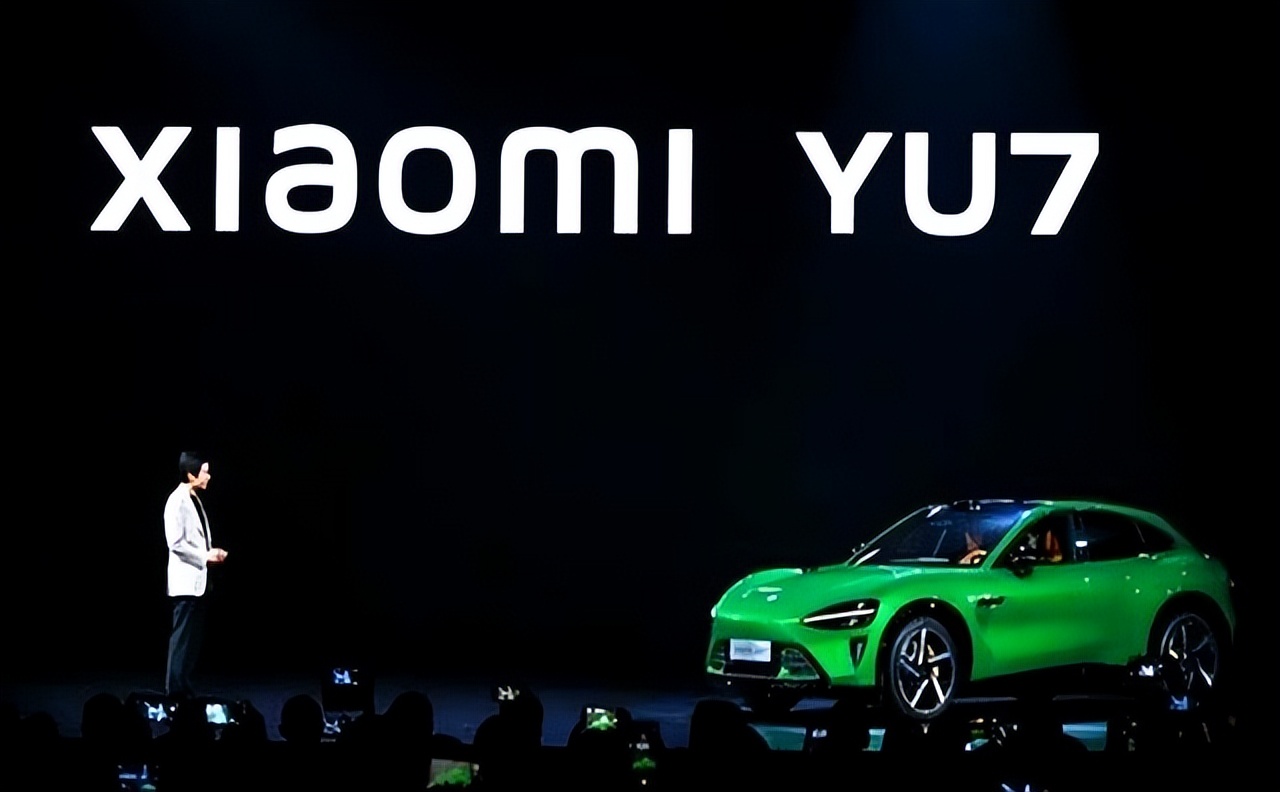

小米汽车预计在2025年凭借人车家生态圈赢得广泛关注,雷军亲自领军,意图以20万元的价格跻身全球销量前五,然而,质疑的声音并未减少。

生态融合与用户满意度确实赋予了它一定的潜力,然而,仅凭口号是无法成事的,必须首先确保车辆的质量过硬。

小米这波操作挺聪明。

澎湃操作系统连接了手机、汽车以及智能家居设备,在归家的途中,您可以在车内启动空调,抵达家中便即刻感受到凉爽,整个过程顺畅得如同使用苹果公司的系列产品。

在众多国内汽车制造商中独树一帜,华为的问界在车机协同方面表现不俗,然而在家电领域则稍显不足;吉利与魅族的联姻迅速高效,但相较于小米自建的生态系统,仍有所欠缺。

从用户视角来看,小米的发布会并未大谈百公里加速性能,而是着重介绍了“方向盘微信录音”等实用功能,这与苹果公司当年对触控技术的优化有着相似的思路。

供应链实力强劲,将二十万元投入激光雷达和800V快充技术,据悉其毛利率高达15%以上,这一点甚至超过了那些亏损销售汽车的企业。

问题已然存在,华为的问界M9销量火爆,吉利的银河系列更新迅速,而小米的门店数量仅有三百多家。尽管七月锁单量突破了十万,但产能却无法满足需求,年底设定的35万台销售目标恐难以实现。

说它能成汽车界苹果,看的是长期牌。

小米拥有5亿手机用户和超过200种智能设备,这样的流量入口让人羡慕却难以觊觎,而其品牌忠诚度或许如同手机用户一般,能够逐渐培养形成。

苹果用户换车没障碍,小米设计兼容做得好。

但汽车不是快消品,安全可靠才是命门。

比亚迪的案例摆在眼前,其粉丝的忠诚度曾经使得年销量不足五十万辆,然而凭借刀片电池和混动技术的优势,如今销量已激增至五百万辆,其规模壮大源于其实用的车型设计。

小米的“保时米”效应备受瞩目,但要力争跻身全球前五,就必须借鉴比亚迪推出“高尔夫”式国民车型的策略。

雷军布局大,但生态优势得变真护城河,别光顾着营销。

看着吧。

小米生态闭环有潜力,可别太飘。

产能和交付先搞定,再去想国际战场。

国产车圈需要这种创新,但踏实点更靠谱。