2025年夏天,释永信彻底塌了。

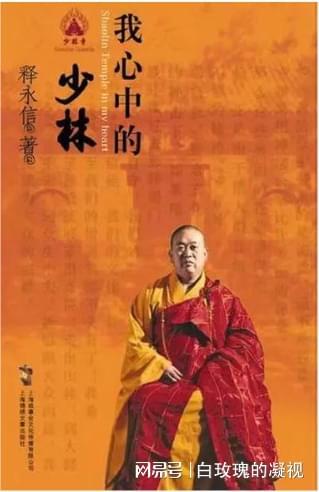

少林寺第三十代方丈,一度被誉为“佛教IP化领军人物”和“少林寺掌门人”,然而如今却因涉嫌贪污、违规及作风问题遭到调查,甚至连出家僧侣的身份也被剥夺。佛教协会罕见地采取了行动,此事引发了公众的广泛关注和热议。

可他是怎么一步步爬到神坛的?又是怎么一点点塌下来的?

答案,不是“突然翻车”,而是从一开始的路,就走偏了。

第一步:和尚进化成“运营总监”

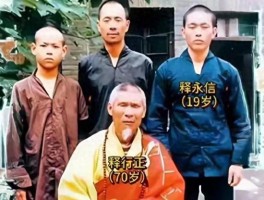

1981年,一个年仅16岁的安徽少年刘应成,踏入嵩山少林寺,剃度为僧,取法号“释永信”。彼时的少林寺,刚刚遭受了劫难,寺庙破败,僧侣稀少,一贫如洗。

他智谋过人,文笔流畅,精通外语,思维敏捷,不久便在寺院中崭露头角,成为掌管事务的核心人物。

电影《少林寺》的热潮让整个寺庙名声大噪,他立刻察觉到了商机:少林武术、禅宗文化以及古刹的盛誉,这些都是极具市场潜力的“打包”资源。于是,他亲自着手推动“少林”品牌的注册工作,并着手组建武僧团,安排他们出国进行演出,以此搭建起对外宣传的舞台。

别人念佛,他念市场;别人修禅,他修人脉。

他不是要做“高僧”,他要做“总裁”。

第二步:打造“佛教公司”帝国

自90年代末开始,释永信亲自构筑了佛教领域前所未有的“商业版图”:

成立少林寺发展公司、文化公司、演出公司、文创公司;

推出功夫演出、武僧巡演、禅修体验营、国际少林文化中心;

与地产、旅游、影视、出版等行业资本携手合作,成功打通了将寺庙资源转化为经济效益的途径。

至2010年前后,少林寺已被打造成为一项“顶级文化旅游品牌”,它拥有标志性的LOGO、成熟的营销策略、丰富的IP故事以及遍布海外的分店。

他本人亦成为了佛教界的“形象大使”:身披僧袍,眼镜映衬,谈论产业。他参与两会讨论,接受访谈,探讨佛教如何实现国际化传播。

他登上神坛,那并非香火堆积而成,而是媒体与商业力量共同扶持所至。

第三步:越神话,越危险

但问题也就从这里开始。

一旦某位僧侣变身成为“顶级品牌策划大师”,他的身份将不再仅仅承载着宗教的庄严,还增添了资本的诉求、舆论的重负。

寺庙财务不透明;

出家人变公司高管;

香火变票价,法会变项目。

自2015年开始,陆续有人揭露释永信生活铺张浪费、与女性交往复杂、对少林寺的管理如同私营企业。尽管如此,他当时依然声名显赫,拥有丰富的资源来应对这些风波。

直至2025年,局势终于无法维持——举报得以证实,资金问题愈发严重,官方部门介入进行彻底调查,释永信的形象完全崩溃,最终被驱逐出寺。

从权力的顶峰一路跌落至彻底的崩溃,速度之快,宛如轻轻一拂尘土,将他辛勤耕耘三十年所塑造的辉煌形象瞬间带走。

神坛是怎么崩的?一步步来的

释永信并非突然声名狼藉,而是因为他的地位攀升得太快,权力掌握得过多,利益获取过于猛烈,以及心机隐藏得极深。

而这整件事,其实是一种“宗教人物资本化”的终极演变:

他代表的,不只是一

个人,更是一种错位:

当宗教管理不透明;

当寺庙运营没有底线;

当出家人也能掌控亿级资产无人问责;

当舆论、资本一起把和尚捧上神坛……

崩塌只是时间问题。

这不是释永信一个人的故事

今天回头看,这不只是一个和尚出事了。

而是我们的社会,该认真问一句:

我们到底希望“宗教”扮演什么角色?

是精神皈依的净土?还是文旅演出的舞台?

一个寺庙,到底该靠香火供养,还是靠门票养活?

释永信的倒下,是一次提醒——

当信仰不再靠心供养,而靠运营输血,佛也救不了这座庙。