林晓推开门时,玄关处多了双米色帆布鞋,客厅的沙发上堆着浅灰色行李箱,空气中飘着陌生的柑橘味香水——妈妈的好友苏蔓要借住在家里的消息,来得猝不及防。作为高二学生的林晓,早已习惯了母女俩的二人世界,这个突然闯入的“苏阿姨”,让她下意识握紧了藏在身后的漫画书。这是《房间里的心跳》开篇最真实的场景,这部扎根生活的漫画,用细腻的笔触勾勒出两个陌生女性的同居日常,在房间的方寸之间,藏着关于陪伴、理解与治愈的心跳回响。

苏蔓的到来,带着职场人的干练与独居者的谨慎。她是妈妈的大学同学,因公司装修临时借住,自带的收纳箱里整齐叠放着职业装,洗漱台上的护肤品排列得像超市货架,连睡觉时都要轻手轻脚,生怕打扰到要备考的林晓。而林晓则带着青春期的敏感与疏离:她把书桌最角落的位置腾出来给苏蔓放电脑,刻意减少在客厅停留的时间,晚上写作业时总把房门留条缝,听着外面的动静暗自紧张。作者用写实的画风展现这份微妙的距离感:林晓的书桌乱中有序,堆满漫画书和习题册;苏蔓临时用的角落一尘不染,笔记本电脑屏幕上是未完成的策划案;母女俩吃饭时,苏蔓总会先问“晓晓爱吃什么”,得到轻声回应后才敢动筷。

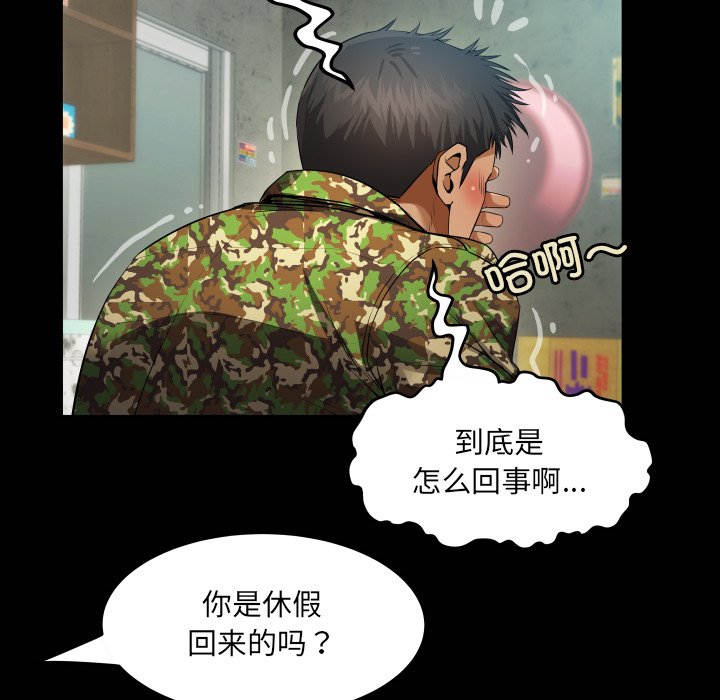

房间里的第一次“心跳共振”,藏在一个加班的深夜。林晓为了赶画漫画稿熬到凌晨,客厅突然传来轻微的响动,她攥着画笔紧张地走到门口,却看见苏蔓站在厨房门口,手里端着一碗热牛奶:“我看你房间灯还亮着,加了点蜂蜜助眠。”灯光下,苏蔓的衬衫领口松开两颗扣子,眼下带着淡淡的青黑——她刚结束线上会议。那碗温度刚好的牛奶,成了破冰的信号。林晓发现,这个看似严肃的阿姨,会把她画废的漫画稿小心翼翼收起来,会在她熬夜时默默煮夜宵,甚至记得她不吃香菜的小习惯。作者用暖色调分镜捕捉细节:牛奶杯上印着林晓喜欢的卡通图案,是苏蔓特意从便利店换的;苏蔓帮她整理画具时,会把马克笔按颜色排序,动作轻得像怕碰碎什么;两人并肩坐在客厅,一个画稿一个改方案,台灯的光晕在桌上晕开,把彼此的影子叠在一起。

漫画的温情,藏在越来越多的“共享时刻”里。苏蔓发现林晓有极高的绘画天赋,便把自己珍藏的插画集借给她,还教她用专业软件修图;林晓则在苏蔓感冒时,学着妈妈的样子熬姜汤,虽然味道偏辣,却让苏蔓红了眼眶。有一次林晓因为漫画比赛落选躲在房间哭,苏蔓没有多说安慰的话,只是把自己当年求职失败的经历讲给她听:“我当年投了三十份简历都石沉大海,后来发现,那些被拒绝的方案里,藏着最真实的自己。”她拿出手机里存着的旧设计稿,上面画满了修改痕迹,和林晓画稿上的涂鸦惊人地相似。这帧画面里,林晓趴在苏蔓肩头哭,窗外的月光照进来,把两人的头发染成银色,房间里的挂钟滴答作响,像同步的心跳。

相处中的小摩擦,反而让彼此靠得更近。苏蔓习惯早起晨跑,关门声总会吵醒浅眠的林晓;林晓晚上看漫画时忍不住笑出声,影响了苏蔓赶方案。争执过后,苏蔓特意买了静音门锁,林晓则把漫画时间调到周末。最让林晓感动的是,妈妈出差时,苏蔓不仅帮她准备早餐,还会在家长会前帮她整理校服领口,像妈妈一样叮嘱她“别紧张”。而苏蔓也在林晓身上,找回了久违的生活气息:她开始在周末和林晓一起做烘焙,把烤焦的饼干互相推给对方;会跟着林晓看动漫,虽然看不懂剧情,却记得每个角色的名字;甚至在林晓的影响下,把沉闷的职业装换成了带碎花的衬衫。作者用对比画风展现变化:苏蔓的收纳箱里多了林晓送的卡通贴纸,林晓的画稿里出现了穿职业装的女性角色,两人的生活用品在浴室架子上渐渐融合,不再有明显的界限。