最近,网络平台上一条信息引起了相关领域的注意,内容提到一家私募投资公司规定职员必须参与投资,并且这项要求与人员的去留制度有关联。该信息还公布了参与投资的条款,最低出资额度为一万元,没有最高限制。公司人力资源部门负责收集参与投资的人员资料,安排他们与某个机构签订信托合同,资金流转的步骤依次是职员向该机构,该机构向投资平台,投资平台向主基金。这张图片出自一个微信账号,名为“俞浩|追觅科技”,该账号发布的内容涉及“强制跟投”,外界因此将这种行为与追创创投联系在了一起。

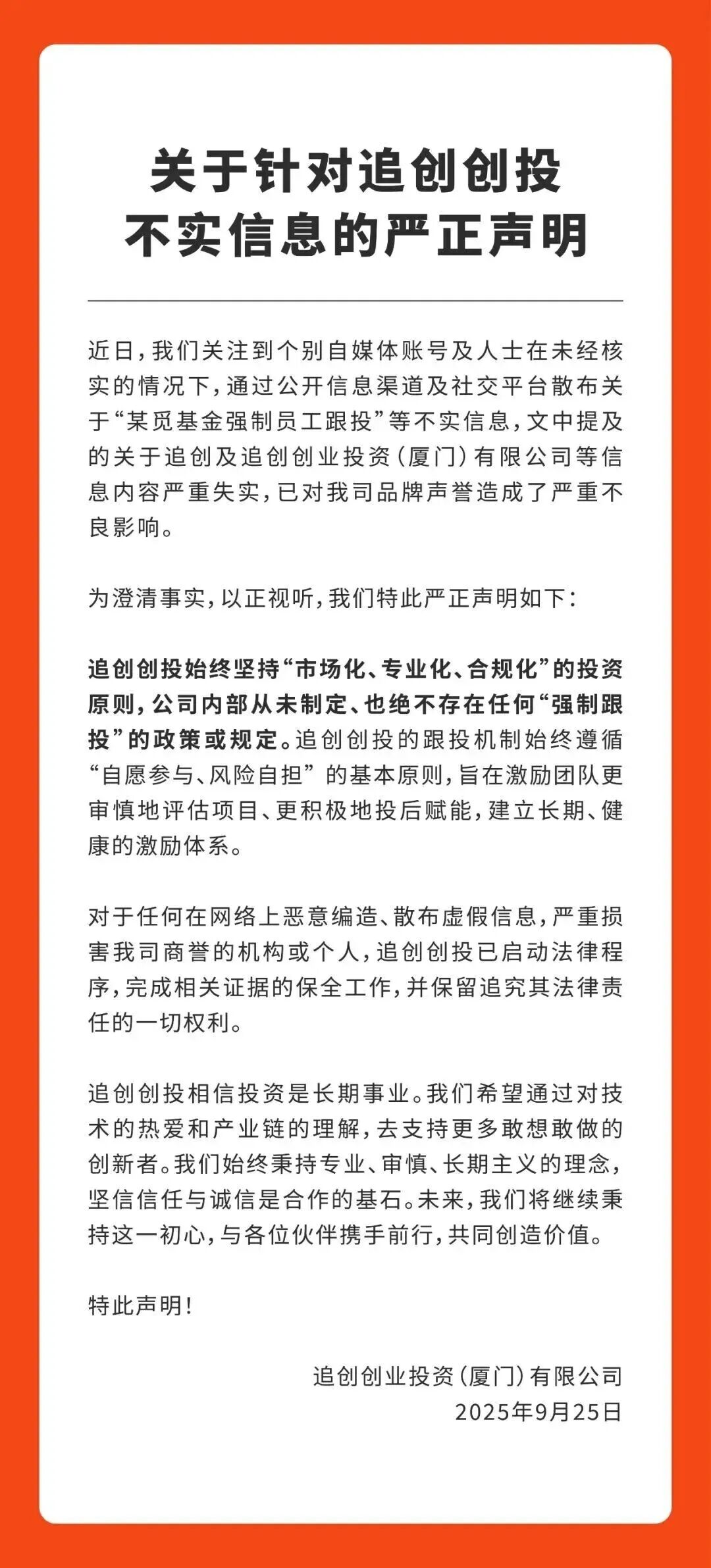

九月份二十五日,追创创业投资(厦门)有限公司公开发布了一份声明,标题为《严正驳斥追创创投不实消息》,里面清楚说明追创创投从未强迫职员参与投资。该机构表示:注意到部分网络自媒体及个人,在未确认信息真伪时,经由公开资讯及社交途径,传播关于“某个基金强制职员参与投资”等虚假言论,其中涉及的追创以及追创创业投资(厦门)有限公司等内容,均与事实不符。声明着重指出,追创创投一贯恪守“市场化、专业化、合规化”的投资准则,公司内部从未拟定、也从未存在任何“强制参与”的条款或要求。追创创投的参与机制始终依照“自主决定、后果自负”的核心理念执行。

据“追创创投”微信公众号披露,该机构于2023年正式成立,其核心业务方向为AI与机器人相结合的投资领域,是一家专注于此赛道的产业投资组织,旗下管理着若干人民币计价及美元计价的基金产品。该公司围绕机器人产业的全链条,在多个层面进行投资布局,具体涵盖硬件制造、软件系统、工业自动化机器人以及服务型机器人等四个主要板块。

虽然追创创投已经出面说明情况,不过这件事还是让业内对于创投公司职员参与投资的问题产生了很多讨论。据记者了解,职员参与公司投资的情况在创投领域非常常见。对于创投公司职员能否算作合格投资人,《私募投资基金监督管理暂行办法》第十三条有明确说法,管理私募基金的公司及其工作人员,在投资他们自己管理的基金时,被视为合格投资人。如果私募基金的工作人员以合伙企业的形式参与跟投,那么经过穿透核查后,这些员工可以不满足合格投资者的条件,不过合伙企业本身不能豁免,也就是说这个持股平台对基金的投资额度必须达到一百万元。

依照法规规定,创业投资人员参与投资具有合法性,然而这种现象持续引发讨论,原因何在?从实际操作层面审视,存在两个关键点需要认真对待:首先,哪些人必须参与投资,哪些人可以自主决定;其次,投资金额的占比是否恰当。

据记者了解,目前众多投资机构都建立了员工参与投资制度。常见的做法是:负责具体项目的投资负责人、公司相关合伙人必须参与投资,普通职员则可以选择是否参与。根据参与方式的不同,可以分为两种类型,一种是基金参与,另一种是项目参与——基金参与主要面向合伙人及高级管理人员,他们直接或间接持有基金的所有权;项目参与则主要面向基层和中层投资人,他们直接持有目标公司的股份。参与投资额度方面,一般职员自主参与的初始数目能够少到一万元。同时,很多组织另外成立职员持股计划来汇集投资款项,并把这笔钱转入核心基金。

深创投率先尝试员工跟投做法,目的是促使决策者、投资团队和投资项目之间结成利益同盟,为此该组织设立了必须参与跟投的制度:凡是投委会已经批准的案子,投赞成票的投委会成员和投资经理团队都要强制参与跟投,以此达成共担风险的效果。

实际情况是,各类员工的跟投目标各有差异。针对项目负责人实施强制跟投,关键在于借助利益捆绑达成风险管控,以预防员工可能发生的失职行为。现阶段,多数创投公司采用投成奖来激发投资人的工作热情,不过少数投资经理为了达成目标,会与项目公司联手伪装企业,试图蒙混过关通过投委会的评审。强制参与要求决策者与投资团队动用个人资金,促使基金、基金管理机构及管理团队建立风险联合承担关系。而普通人员的主动参与,则主要作为一种奖励措施——据记者了解,在部分业绩突出的投资公司里,参与投入的普通人员已经得到丰厚回报。

从风险防范角度考虑,对某些人员实施强制参与投资本属正常,不过媒体注意到,一些组织运用了“强制参与投资+利益驱动”的复合模式:相关人员不仅被要求强制参与投资项目,还要依据项目盈利与亏损状况接受奖惩,一旦项目出现亏损,需要承受罚款。这表明,被强制参与的职员不仅因参与投资而减少了手头资金,还要额外承担项目亏损带来的损失。

这种做法或许会带来不少麻烦,首先,个人可能会为了防止损失而变得过分小心,从而失去参与高风险高回报项目的意愿;其次,过于严厉的奖惩措施不利于投资团队的稳定。说到底,跟投制度原本是为了让投资人更加投入项目,并且让所有员工都能分享公司成长的利益,但这个制度不应当变成员工被迫自己出钱工作的选择。即使推行强制参与,也要依据各个职位人员的经济待遇,决定恰当的参与额度。毕竟,全体参与并不是资金表现的有力凭证,出资人更不能把它当作躲避自身投资危险的借口。