2007年1月9日,乔布斯在旧金山Moscone中心揭幕了首部iPhone,他宣告“今天,苹果将重塑手机行业”,这一声明彻底颠覆了智能手机的发展历程。自那时起,iPhone从一款小众的高端设备演变成为全球范围内的现象级产品,每一代新品都代表着技术的革新和用户的高期待。

一、初代 iPhone(2007):重新定义手机的交互逻辑

关键突破:

多点触控技术实现了用手指直接在屏幕上操作,这一创新完全取代了传统的物理键盘,为现代智能手机的交互方式奠定了基础。

采用全触屏设计,配备3.5英寸的电容屏幕和金属机身,这款设备将手机、音乐播放器和互联网功能集于一身,从而确立了简约主义的设计理念。

Safari 浏览器具备全面网页浏览功能,使得手机得以充分融入移动互联网的入口。

用户评价:

初代iPhone的问世在全球范围内引起了极大的关注,《时代》杂志更是将其誉为“21世纪最具影响力的产品”。然而,由于技术的限制,这款手机仅能支持2G网络,电池续航能力不足8小时,并且不支持第三方应用的安装,因此被人们戏称为“昂贵的玩具”。

对比安卓:

同期,安卓手机(例如HTC Dream)依然使用电阻式屏幕和实体按键设计,导致其操作体验相较于其他产品落后了一个时代。然而,得益于安卓系统的开放性,用户可以随意安装各类应用,这在功能多样性方面在初期阶段占据了明显的优势。

二、iPhone 3G(2008):开启移动互联网革命

关键突破:

3G网络能力:其下载速度可提高至原来的五倍,从而为在线观看视频和社交软件的使用提供了坚实的基础。

App Store 正式推出,首批500款应用引领移动应用生态发展。至2025年,App Store 已为开发者带来超过3000亿美元的收益。

用户评价:

iPhone 3G 的销量成功跨越了千万大关,然而其塑料外壳的质感却有所下降,GPS 信号的不稳定也引起了诸多争议。消费者们戏谑地表示:“虽然3G网络速度飞快,但手机的发热情况严重,简直就像一个暖手宝。”

对比安卓:

安卓系统领域开始出现采用 Android 1.5 版本的手机型号(例如 HTC Magic),这些设备具备动态壁纸和多任务处理功能,然而,其应用生态系统尚处于起步阶段。

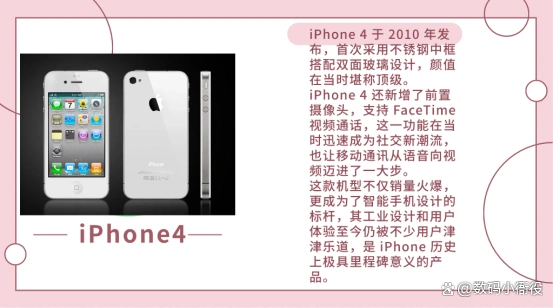

iPhone 4(2010年发布):这款手机以其卓越的设计著称,却因信号门问题而背负了双重标签。

关键突破:

视网膜显示屏的分辨率高达960×640,像素密度更是达到了326 PPI,这使得其首次能够呈现出人眼难以察觉的单个像素,实现了前所未有的显示效果。

采用双面玻璃与金属中框设计:此款产品堪称工业设计的极致之作,荣获《纽约时报》的高度赞誉,被誉为“科技界的蒙娜丽莎”。

前置摄像头与FaceTime技术相结合,开启了视频通话的新纪元,并在此过程中引领了整个行业的潮流发展。

用户争议:

“天线门”事件对iPhone 4造成了极大的负面影响。该机型采用的金属边框设计使得用户在握持时信号强度减弱,迫使苹果公司不得不免费提供保护套以平息公众的质疑。尽管如此,iPhone 4在全球范围内的销量依然突破了1亿台,并且至今仍被众多果粉视为不朽的经典之作。

对比安卓:

三星Galaxy S系列与iPhone同期崭露头角,其特色在于配备了Super AMOLED显示屏和可拆卸的电池结构,然而,其屏幕的清晰度和操作系统的流畅性却稍逊一筹于iPhone。

四、iPhone 5(2012):大屏化与轻薄化的首次尝试

关键突破:

4 英寸屏幕设计:其屏占比已提高至 60%,实现了单手操作与视觉体验的完美平衡。

Lightning接口替代了30针接口,其体积缩减了80%,并且具备正反盲插的功能。

A6芯片在架构上实现了64位的创新,与上一代相比,其性能有了显著增强,达到了翻倍的效果。

用户评价:

iPhone 5凭借其超薄设计(仅7.6毫米厚)引发了众多模仿热潮,然而,铝制机身易受损、屏幕易碎的问题却屡见不鲜。对此,用户们戏称:“这可是得小心翼翼捧在手心里的手机啊。”

对比安卓:

安卓阵营展开了“大屏军备竞赛”,其中三星的Galaxy S3(屏幕尺寸为4.8英寸)以及Note系列(屏幕尺寸为5.3英寸)凭借其更大的屏幕尺寸成功占据了市场份额,这使得iPhone一直以来所拥有的“小屏优势”首次遭遇了挑战。

五、2014年发布的iPhone 6系列:开启了大规模屏幕销售热潮,同时也体现了在设计上的某些折衷选择。

关键突破:

4.7英寸与5.5英寸两种尺寸可选:全力迎合大屏幕潮流,iPhone 6系列在全球范围内的销量突破了2.2亿台,荣登史上最畅销手机的宝座。

Touch ID技术首次被融入Home键设计,标志着移动支付领域安全性的新纪元正式拉开序幕。

用户争议:

“弯曲门”事件揭示了iPhone机身结构存在缺陷,其凸出的摄像头与“白带”天线设计引发了广泛的审美讨论。许多用户纷纷表示不满:“iPhone 6的设计简直就像是放大版的iPod Touch。”

对比安卓:

安卓阵营在硬件配置方面实现了全面超越:索尼推出的Xperia Z2配备了4K分辨率的屏幕,HTC的One M8则搭载了双摄像头系统,与之形成对比的是,苹果的iPhone依然坚守着单摄像头的设计理念。

六、iPhone X(2017年发布):引领全面屏潮流的先锋,同时也是定价策略的分界点。

关键突破:

采用异形全面屏设计,搭配Face ID技术,摒弃传统Home键,借助3D结构光面部识别功能,引领行业全面屏潮流。

A11芯片:首次集成了神经网络引擎,标志着手机AI计算时代的来临。

无线充电:支持 Qi 标准,推动行业充电方式革新。

用户争议:

“刘海屏”设计造成了截然不同的评价,其7999元起的售价首次越过了“万元”的心理门槛。消费者们戏称:“选择购买iPhone X的人,要么是忠实的苹果粉丝,要么就是有钱的豪族。”

对比安卓:

安卓系统下推出了多款具备全面屏设计的手机产品,例如小米的MIX系列,然而由于技术限制,这些产品的批量生产面临着较大的挑战。在影像技术上,三星的Galaxy S9+实现了可变光圈的首次应用,其拍照性能已经超越了iPhone。

七、iPhone 12 系列于2020年发布:正值5G技术普及的年份,引发了关于环保问题的广泛讨论,同时该系列在设计上亦呈现出一种复古的趋势。

关键突破:

5G 网络支持:采用高通基带,信号表现较前代大幅提升。

超瓷晶面板的抗摔性能大幅增强,达到了原来的四倍,从而重新塑造了手机玻璃材料的品质标准。

MagSafe磁吸系统引领了配件模块化的新潮流,催生了无线充电宝、车载支架等一系列创新衍生产品。

用户争议:

“环保政策”引发了广泛争议:取消附赠的充电器和耳机,遭到指责为“变相提价”。消费者算了一笔账:“若要购买全部配件,需额外支出500元,而环保带来的节省却全部落入了苹果公司的口袋。”

对比安卓:

安卓手机普遍配备了65W的快速充电技术(例如OPPO Find X2 Pro),与此同时,iPhone 12依然坚持使用20W的充电速度,遭到了“龟速充电”的戏称。华为Mate 40 Pro + 首次推出了5倍光学变焦功能,其影像技术处于行业领先地位。

八、iPhone 14 系列于2022年发布:在影像技术提升的同时,也显现出性能上的过度配置。

关键突破:

主摄像头提升至4800万像素级别,能够兼容ProRAW格式,其专业级别的摄影功能已获得众多摄影师的广泛认可。

台积电的4nm制程技术,使得CPU的性能有了40%的提升,同时能效比也得到了显著的优化。

灵动岛的设计巧妙地将传感器区域整合进交互界面,成功将原本的不足转化为独特的亮点,因而荣获了2023年的红点设计大奖。

用户争议:

iPhone 14的标准版与上一代产品在配置上相差无几,遭到了“挤牙膏式”升级的批评。消费者们嘲讽道:“苹果似乎在精确划分用户阶层,使得普通版机型变成了‘智商税’。”

对比安卓:

安卓阵营掀起“影像内卷”风潮,小米12S Ultra配备了1英寸的大尺寸传感器,vivo X90 Pro+则实现了高达100倍的变焦功能。与此同时,折叠屏手机如三星Galaxy Z Fold4也纷纷加入争夺高端市场的行列。

九、iPhone 16 系列产品(2025年发布):在追求高端定位的同时,也面临着创新动力不足的挑战。

关键突破:

钛金属边框:Pro版本选用高品质航天钛合金材质,其重量较前代减轻了30%,同时硬度方面实现了翻倍增长。

潜望式长焦镜头实现了5倍光学变焦的突破,其影像捕捉能力已逐渐接近专业相机的水平。

取消实体按键设计,转而采用振动技术来模拟按键按压的感觉,同时防水性能得到了显著增强,达到了IP68级别。

用户争议:

散热难题:钛金属边框导热性能过于突出,在承受高负载工作状态下,机身温度可升至45摄氏度,进而引发系统自动降低运行频率。

价格波动显著:Pro Max 高端型号售价超过 1.2 万元,相较于同价位安卓阵营的旗舰机型(例如华为 Mate 80 Pro+),其在 2K 分辨率屏幕、百瓦级快速充电以及卫星通信等方面的配置,性价比上的不足尤为明显。

生态封闭性问题导致App Store实施了30%的分成政策,并对第三方应用的侧载进行了限制,这一系列举措引发了开发者的广泛不满和集体抗议。

对比安卓:

安卓阵营在诸如OPPO Find N3的折叠屏、华为Mate XT 2的卫星通信、小米14至尊版200W的快充等多个技术领域展现出了全面的优势。iPhone长久以来的“创新标杆”地位,如今首次遭遇了实质性的挑战。

十、用户核心痛点:从信号到续航的长期争议

1. 信号问题:祖传短板何时休?

技术上的短板:iPhone的天线设计及基带性能长期处于安卓之后,特别是在电梯、地下室等特定环境中,其信号表现明显不如竞争对手。用户实际测试发现:“在郑州某商场,iPhone 16的信号仅维持在1-2格,微信消息的延迟甚至高达10秒。”

手动切换网络至4G频段,并关闭5G网络的自动切换功能,这些措施有助于减轻问题,然而,用户们依旧渴望在硬件层面实现根本性的优化。

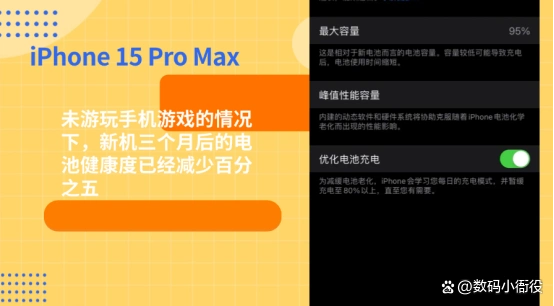

2. 电池焦虑:续航与发热的双重困境

续航能力方面:尽管电池的容量有所提升,但高刷新率(Pro版本)以及5G网络的使用抵消了这一优势。用户实测结果显示:“iPhone 16 Pro Max在播放短视频时,4小时就消耗了40%的电量,这甚至不如三年前的安卓手机。”

发热现象:A18 Pro芯片性能卓越,然而其散热设计较为保守,因此在进行游戏或视频录制时,很容易触发放热保护机制。许多用户调侃道:“所谓的钛金属,其实是更好的导热材料,而非散热材料。”

iPhone电池在正常使用情况下,其健康度每年会减少大约10%至20%,官方更换电池的费用竟高达748元,因此受到了“维修费用几乎等同于购买一台安卓手机一半价格”的批评。

3. 系统封闭性:安全与自由的取舍

生态优势显著,iOS系统以其出色的流畅性、强大的安全性以及卓越的跨设备协作能力(例如AirDrop和iCloud功能)继续领跑安卓系统,特别是赢得了众多商务用户的喜爱。

对应用户的诸多限制,包括禁止下载应用、强制采用 Apple Pay 以及执行 30% 的抽成规定,遭到了开发者和用户的广泛批评,这些限制被指责为“数字垄断”行为。

总结:从颠覆者到守擂者的角色转换

iPhone 经过18年的发展,从一度被誉为“改变世界”的革新者,逐步演变成为一个必须努力维护其市场领先地位的品牌。它塑造了多点触控、应用商店、全面屏等多项行业标准,但同时也因为其封闭的生态系统和创新速度放缓而遭到了一些非议。在与安卓系统的竞争中,iPhone 在系统稳定性和生态协同性方面仍然保持领先,但在快充技术、折叠屏技术以及卫星通信等领域,其表现已经明显落后。

在未来的发展中,苹果公司必须在开放性方面(例如,允许第三方进行推送服务)、性价比方面(例如,降低维修费用)、耐用性方面(例如,优化散热设计)实现真正的改进。如果不这样做,用户流失的风险将会进一步增加。正如乔布斯曾经说过的那样:“创新意味着对1000个想法说‘不’。”然而,在技术更新换代日益加快的当下,如何妥善处理坚持与妥协之间的关系,将成为苹果公司持续保持领先地位的关键。

不论是苹果粉丝还是安卓用户,都必须承认这样一个事实:iPhone的发展历程,实际上就是一部智能手机的“技术发展史”。每一次的进步与挫折,都在不断推动着整个行业向前发展。或许,这正是iPhone为世界留下的最为宝贵的财富。