订单暴增背后的交付困局

18小时订单数量超过24万,小米YU7的推出刷新了国产电动汽车预售的最高纪录,这个成绩点燃了市场的期待,促使行业重新评估新势力的增长潜力,如此高的订单水平反映了消费者对小米品牌的坚定信心,大家期待的不单是小米的首款SUV,更渴望体验科技与交通完美结合的新模式。“好比当年第一台智能手机面世,谁都想第一时间握在手里。”

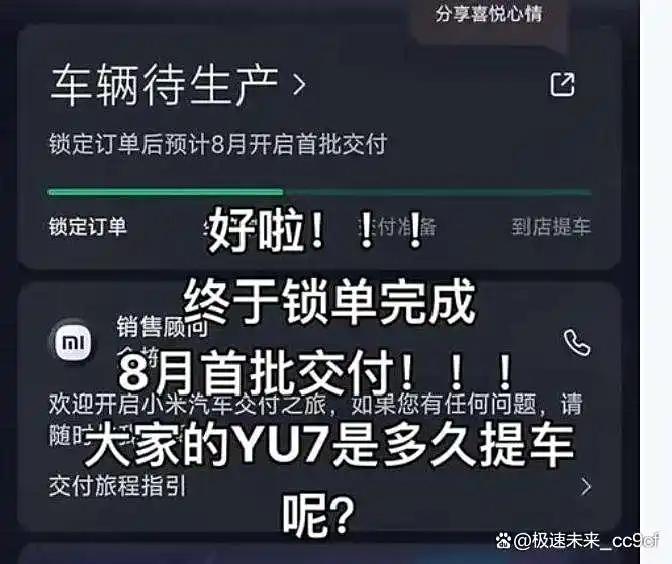

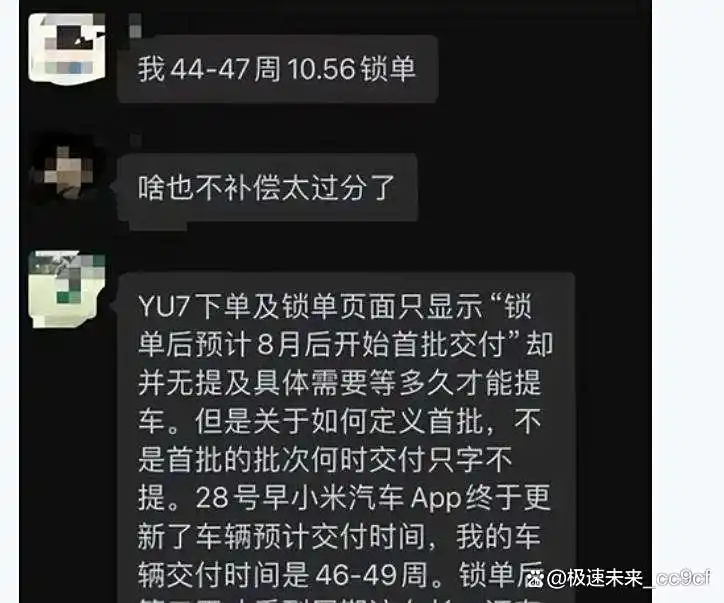

近期关注持续高涨,麻烦事却不断涌现。6月26日完成订购,系统界面清楚显示“预计8月启动首批出货”,多数消费者因此预期三个月后即可提车。然而预订仅保留三天,应用软件便悄悄将生产周期调整为42至45周。送车时间从“本季度内”转变为“次年等待”,这种转变幅度极大,让人感到非常意外。那次朋友订婚宴,提前半年就约好了餐厅,可临近日子时,主办方突然告知厨师还没找到,无奈之下,满桌宾客只能改吃快餐了。

定金难退引发信任危机

更加让意向购车者感到不快的是,一旦确定订单,五千元押金便不会退还,即便最终选择其他厂商,这笔钱也无法拿回。这种情况使得即便没有足够时间等待,更换品牌也必须承担实际的经济损失。不明确的交车时间加上无法退还的预付款,构成了变相的消费限制。有评论指出:“这根本不是买车,而是花钱制造担忧。”“为何购买车辆比考取驾照更为繁琐?问题在于相关条款在开始时就没有说明白。”

维权组织很快在众多社交网络扩散,将近一百个车主团体里,已有不少开始共同签署《联合意见书》。他们的主要愿望有两个,一个是希望公布生产安排情况,另一个是针对生产周期超过二十四周的订单,允许客户有十天无理由取消预订。人们并不是不愿意等待,而是不愿意在不了解情况的情况下盲目等待。汽车制造商控制制造进度,消费者却无法获得应有的信息,这种不平等状况正在损害企业先前建立起来的信誉。

行业对比凸显规则短板

与老牌奢侈品牌相比,小米这次的举动显得格外突兀。法拉利、兰博基尼这些超级跑车厂商虽然交货时间久,但在订车时就会书面说明大概的生产时间段,甚至提供定制化进度跟踪服务。即便是高端车型也能保证信息公开透明,新兴品牌反而用含糊其辞的方式促使下单,实在说不过去。好比去买房,销售讲“来年入住”,合同上却写“三年后”,这种信息落差谁能够接受?

雷军在直播时表态,建议急于离场的可以考察其他厂商的产品。此番话语看似大度,实则与不退还定金的规则相悖。若用户打算离开,需要承担五千元的损失;若选择留下,或许会丧失政策优惠的时机。新能源汽车牌照的使用期限、二零二六年的购车税费变动等实际问题,正使观望的代价持续增加。消费者的选择依据,不应当以公司事后才公布的重要事项为依据。那次团购的旅行方案,原本承诺月底启程,后来却把出发时间改到了次年,想要退款?抱歉,预付的款项我们没收了。

用户权益亟待制度保障

现有不少车主维权团体已汇总成一套共同的诉求文档,部分车辆购买者正借助12315平台以及工信部的申诉途径来处理相关事宜。法律专家认为,倘若销售环节未清晰揭示产品长时间交付的潜在问题,便可能触犯不正当营销的规定。企业即便在获取市场关注度红利时,也需履行相应的信息公开责任。特别是在电动智能汽车制造行业,广泛的社会关注即代表着更严格的合法合规标准。

部分观点指出驾驶者“过于执着”,但市场良好运行的基础在于买卖公平。小米作为领先科技企业,其初次涉足汽车制造理应开创行业规范,而非照搬既有模式的缺陷。消费者的忍耐力并非取之不尽,企业声誉需依靠持续坦诚的交流来维护。一旦订单量转化为宣传工具,那么其背后的履行责任就必须得到郑重对待。

未来何去何从?

当前承受着持续加大的社会舆论挑战,小米汽车方面还没有公布具体的补偿措施或者取消订单的流程。可以预想到的是,如果不能迅速处理关键要求,短期内销售带来的良好形象可能会损害长期品牌形象。有行业分析人士指出,新能源汽车领域的竞争已经从产品层面扩展到了整个服务环节。只有那些能够真正重视消费者选择权的公司,才有可能在接下来的市场认可中获得优势。未来的汽车市场,不仅需要快速反应,更需要真诚的态度和公开的信息。