夏季是从什么时候开始的,又从什么时候结束,又有什么标准?

夏季究竟何时开启?这一问题看似直观,实则牵涉到众多科学划分的依据。天文领域的“四立”概念,以及物候学中的温度指标,这些不同的标准映射出人们对季节感知的丰富性。本文将深入剖析夏季的起始与终结,并揭示我国各地夏季来临时间的差异。

夏日里,气氛愈发热烈:河水仿佛在激荡;鸟鸣此起彼伏;池塘中的青蛙昼夜不停地鸣叫;牛羊在广阔的草原上疾驰;道路两侧的槐树,枝繁叶茂,随风摇曳生姿……这是作家祝贺在其某部作品中对于夏日的生动描绘。

夏天什么时候开始,这要从四季划分的标准说起。

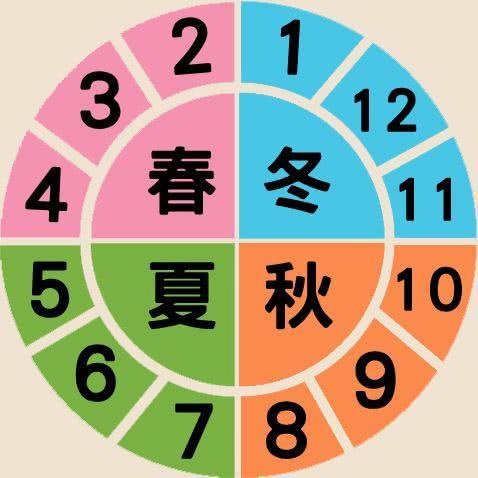

四季的界定方式不尽相同,通常可概括为“天文界定”、“习俗界定”以及“物候界定”这三种主要方法。

在天文学领域,四季的界定依据的是“四立”节气(立春、立夏、立秋、立冬)、“二分”节气(春分、秋分)以及“二至”节气(夏至、冬至)的分界点。与众多西方国家不同,我国的天文学将“四立”日视为四季的起始。具体而言,春天过渡到夏天,标志着春天的到来;夏天转至秋天,秋天再转为冬天;而冬天则延续至来年。在众多西方国家,季节的划分以二分日和夏至为分界点,春分标志着春季的开始,夏至则是夏季的起始,而秋分则标志着秋季的到来,随后是冬季,直至冬至,接着便是春季的再次降临。

在日常生活中,我们通常将春季划分为三月至五月,夏季则从六月延伸至八月,秋季则始于九月,结束于十一月,而冬季则从十二月持续到次年的二月。这种季节的划分方式,充分考量的温度变化,生动地描绘了冬季的寒冷与夏季的炎热,以及春秋两季的温和气候。此外,每个季节恰好包含三个月,排列有序,便于记忆。然而,这种季节分界的方式存在一个显著的缺陷,那就是过分强调“统一性”和“易于记忆”,却忽略了不同地域间气候特点与自然现象的差异。比如,按照这种规定,阳历的三月被划定为春季。在我国长江中下游的广大区域,三月的确呈现出了初春的景象;然而,以我国东北北部地区为例,漠河依旧是一片“千里冰封,万里雪飘”的严冬风光;而在海南岛,气温持续偏高,呈现出夏季的炎热气候。这种四季划分的标准似乎不够科学。

1934年,我国知名的气候专家张宝堃提出了一个依据物候现象来界定四季的新标准,这一标准主要是依据地域的自然特色以及物候景象的变动来区分自然季节。在自然季节的划分过程中,关键在于确定温度指标,因为自然界中的动植物对气候的变动极为敏感。比如,候鸟的迁徙、桃花和杏花的绽放与枯萎,以及某些树叶颜色的改变,这些现象都与气温有着密切的联系。

经过长时间的气候现象观察与分析,张宝堃先生确立了一套用于界定自然季节的标准,即“连续五天平均气温”,并明确了两个关键数值:10℃和22℃。具体而言,若某地连续五日平均气温超过10摄氏度,则标志着春季的到来;若连续五日平均气温升至22摄氏度以上,则夏季便正式开始;若连续五日平均气温低于22摄氏度,则秋季便拉开序幕;而当平均气温连续五日低于10摄氏度时,冬季便正式降临。

四季的划分依据极其严谨,因此在我国依然适用。依循这一科学的四季划分准则,我国境内便出现了终年无冬而夏日漫长的地区;也有冬日漫长而夏日短暂的地带;甚至还有春秋两季气候各异,全年气候并不一致的区域。

夏季的脚步从最南端开始

我国地域广阔,地貌多样,气候多变。故而,各地夏季的时长及起始时间均有显著差异。依据张宝堃先生所定标准,夏季的界定始于连续五日平均气温超过22℃之时。不同地理位置,即不同纬度,如南海最南端的岛屿,全年均处于夏季状态,四季之中并无春、秋、冬之分。

4月初,夏日的脚步开始穿越海南岛,来到雷州半岛最南端。

五月伊始,夏日的脚步已经踏入位于东经25度的南岭地带。鉴于华北平原春季气候干燥,气温上升迅速,夏季的到来将迅速覆盖这片平原。据中国气象科学院的林志光研究员所统计,北京的夏季相较湖南长沙和江西南昌,到来时间仅晚于它们10天。

初夏时分,夏日的气息已悄然覆盖至华北平原的最北部边缘,而东北地区的大部分区域亦在6月份开始逐步步入夏季的行列。

继续向北行进,夏日的步伐便会放缓,甚至停滞,这是因为大小兴安岭的主峰以及长白山周边地带被划定为“无夏地带”。

正如前面所述,夏季的起始点在南端展开。实际上,在相同的纬度带内,东西方的夏季到来存在显著差异。西部的夏季相较于东部要早一些。东部沿海地区的夏季到来较晚,这主要是因为春季的持续时间较长。以青岛为例,它直到6月23日才正式进入夏季,而大连则要等到7月11日,这比青岛的西部和北部的陆地城市晚上了大约一个月。此外,西部与东部的夏季炎热程度也各有不同。在7月份,吐鲁番西部地区的平均气温攀升至33℃以上,被誉为夏季高温的“全能冠军”;而在同一纬度的吉林省四平市,7月的平均气温却不足23℃。这一事实充分表明,我国西北内陆的气候极为干燥。由于缺乏水分蒸发,几乎所有的太阳热能都转化为提升土壤和大气温度的能量,从而导致气温急剧上升,使得夏季的气温显著高于东部的夏雨区。

此外,众多山区中常现“山脚已是夏日,山顶却仍春意盎然”的垂直温差现象。研究显示,气温随海拔上升持续下降,每上升1000米,气温降幅达6.5℃,此现象在气象学中称作“垂直降温率”。受此“垂直递减率”影响,庐山的夏季比九江晚至45天。而在泰山、五台山、华山、峨眉等地,夏季几乎不存在。夏季期间,众多山峰可见积雪,然而珠穆朗玛峰却终年笼罩在冰雪之中。