发布了一小时便售出28.9万台大定,若是在其他任何一款车型上,我都会忍不住提醒大家:“快醒醒,手机的销量都没这么迅猛。”

但昨天的小米 YU7 ,竟然真就达成了这么逆天的成绩:

发布3分钟大定即可达到20万,1小时后,这个数字飙升至接近30万,而18小时之后,锁单订单,即不可退款的订单,已累计至24万个。昨晚的你,想必也同我一样,不止一次地核对海报上的数字,也不止一次地惊呼“卧槽”。

须知,在我国市场上,纯电动车型特斯拉Model Y全年的销售量不过区区48万余辆。这相当于雷总在不到一天的时间里,便达成了Model Y半年销售目标,真可谓是令人瞠目结舌。

如同去年那般,脖子哥依然抢在众人之前,迅速入手了YU7的顶级Max版本,而且车辆已经到手。

关于车辆本身的部分,我这里就不再详述,因为大家昨晚的推文中已经看到了详尽的介绍。借此机会,我想和大家探讨的,实际上是一个长期存在但至今未被明确阐述的问题。

这便解释了为何众多新兴品牌历经多轮更新换代,唯有小米在单一车型的销量上成功超越了特斯拉。

在我看来,小米汽车在众多企业竞相模仿特斯拉的潮流中,展现出了最为明智的选择。它没有盲目追求成为下一个特斯拉,而是选择了一条与众不同的道路,从而彻底改变了人们对于纯电动汽车的传统认知。

需知,特斯拉并非首个涉足纯电动汽车领域的汽车制造商,然而,它却是首个将电动车从狭窄的圈子推广至广受欢迎的车型。

实际上,特斯拉自创立之初便并非专注于汽车制造。进入成立后的第三年,马斯克便提出了特斯拉的终极愿景,这一愿景被称作特斯拉的神秘宏大计划。

该计划分为三个阶段,简言之,第一阶段旨在降低电动车的售价,第二阶段则是通过提供充电设施和自动驾驶技术来吸引更多消费者购买电动车,而在第三阶段,电动化技术将不仅仅局限于家用车领域,还将拓展至工业领域,从而帮助人们摆脱对化石能源的依赖。

尽管其中许多目标只是空中楼阁,但不可否认的是,特斯拉为了实现其宏伟愿景,长期以来一直在努力,力求让尽可能多的民众接受并驾驶电动汽车。

在特斯拉退出市场之前,众多汽车制造商对电动车的认识大多停留在将燃油车动力系统更换为电动系统的层面。这些车型在外观和功能上与燃油车相似,然而,在续航能力、充电速度和动力性能方面却明显逊色,而且价格通常比燃油车高出许多。

在那个时期,电车与油车相比,就如同当前市场上的折叠屏手机与普通直板手机一般,虽然实用,但更多的是一种技术展示。

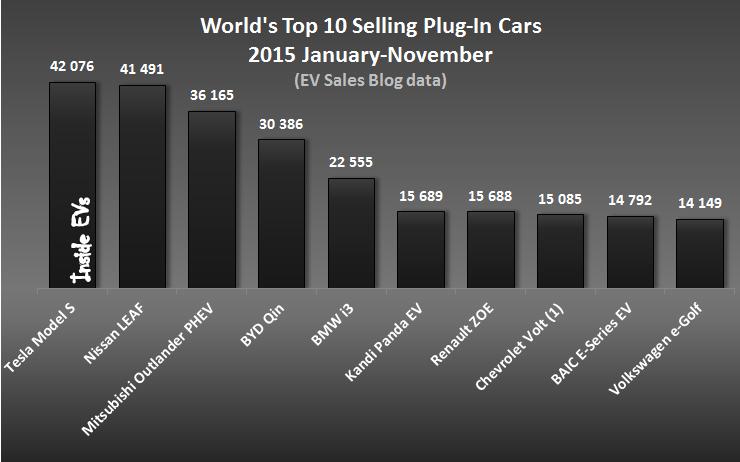

曾经的全球纯电销冠日产聆风

在2012年推出Model S之际,特斯拉首要攻克的问题便是如何在保持创新的同时,确保电动车的实用性和便捷性。

事实确实如此,Model S 的外观设计更加时尚酷炫,同时,日常驾驶的便捷性也得到了显著提升。它的发动机舱被改造成了宽敞的前备箱,并配备了超大的车载显示屏和驾驶辅助系统;高压平台的应用使得充电速度更快,而更低的风阻系数则进一步提升了车辆的续航能力。

显而易见,全球用户对此反响热烈。2015至2016年间,Model S凭借与奔驰S级相近的售价,成功超越了日产的两厢车聆风,登顶全球电动汽车销量榜首,助力电动车迈出了走向大众市场的关键一步。

为了让更多的人能够驾驶电车,除了降低售价和成本之外,最关键的因素在于提升生产能力。2018年,马斯克在上海敲定了超级工厂的建造计划,那时的特斯拉正面临着广为人知的“产能困境”。

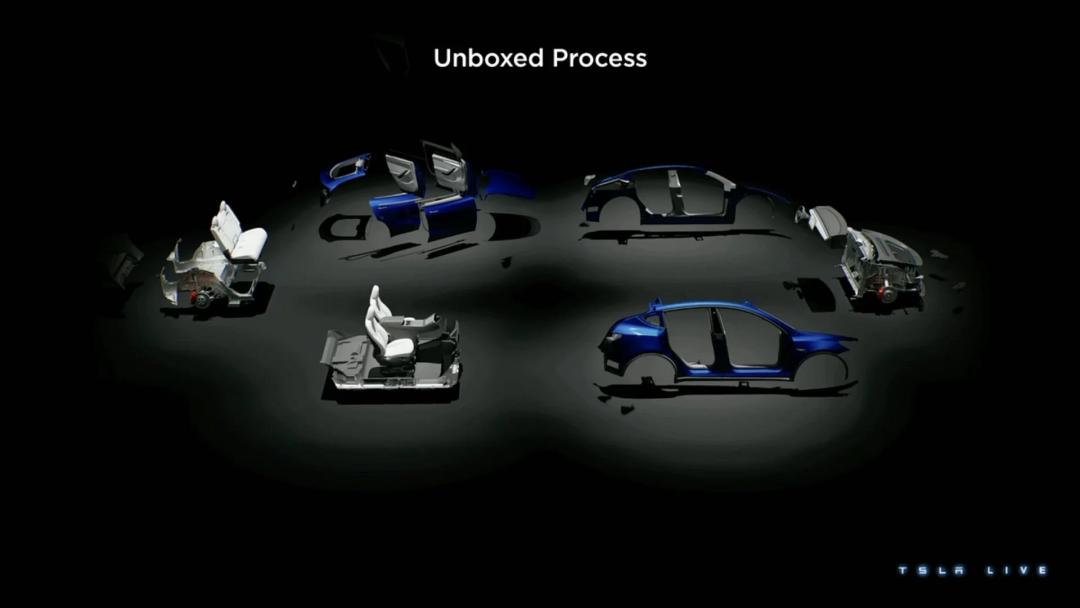

特斯拉当时掌握了行业领先的生产与产品技术,包括一体化的压铸工艺、纯视觉智能驾驶系统以及电池底盘的集成设计;然而,在美国国内的制造基地,却面临着新车型Model 3订单激增的难题,导致新车交付进度缓慢。

客户退单和产线成本,让特斯拉濒临崩溃。

2019年,特斯拉在上海的超级工厂正式投入运营,这一举措不仅使特斯拉摆脱了困境,更意味着电动汽车领域的特斯拉模式首次得以成功实践。

迅速地,价格低廉的电车在充足的生产能力支撑下迅速推广开来,不仅远销至热衷于电车的欧洲市场,同时也助力我国众多供应链企业实现了快速发展。

在2023年这个四年之后的时刻,特斯拉的Model Y销量一举超越了历史悠久的冠军品牌丰田,荣登全球最畅销单一车型宝座,这一成就堪称汽车行业史无前例。

特斯拉此时已确立为电动汽车形态的标杆,其取得的成就,似乎已演变为电动车行业发展的典范。

这几乎影响到了所有想造电车的车企。

大众集团前首席执行官赫伯特·迪斯曾明确指出,特斯拉在电动汽车行业确立了全新的标准,这一标杆不仅体现在技术层面,还涵盖了生产效率和推进速度。与此同时,我国新兴的汽车企业也多次将特斯拉视为同行业的典范。

尽管特斯拉最初的宗旨并非专注于汽车制造,然而在我眼中,它已然实际地转变成了电动汽车领域内那个给予支持的大佬。

大众集团原 CEO 赫伯特·迪斯

后续的发展大家应当耳熟能详,特斯拉特有的成功路径对国内新能源领域产生了深远影响,市场涌现出众多与特斯拉定位相近、产品类似的品牌及产品。

这些车辆普遍以特斯拉杀手的名义出现,尺寸与Model Y相仿,车身设计同样采用流畅的溜背风格,采用的智能驾驶技术路径与特斯拉相似,然而在配置上更为丰富,价格上也更具吸引力。

然而,五年时光已逝,Model Y 依旧稳居国内全品类 SUV 销量之巅;更令人瞩目,其纯电 SUV 销量更是仅次于亚军,几乎是后者的四倍之高。

优质的产品并未带来预期的销售佳绩,这种显著的差距背后,我认为关键原因在于众多产品与特斯拉过于相似。

人们之所以盲目选择特斯拉,原因并不仅仅在于产品本身,更在于其过去十几年在电动车领域所积累的深厚研发实力。单纯模仿其产品,就如同参加一场周杰伦模仿大赛,纵然能赢得冠军,却无法阻挡周杰伦的新歌每次都占据排行榜首位。

若不借鉴特斯拉的发展路径,电动汽车是否还有其他可行的道路可供探索呢?

有的兄弟,有的。

特斯拉认为,电动汽车理应具备高效率。在降低成本、提升效能、实现盈利的过程中,这些目标旨在持续提升人们的出行效率,减少购车和使用的费用。随着时间的推移,我们观察到电车确实变得更加高效,然而,与此同时,

电车好像变得无聊了。

小米的拿手好戏,便是在某个领域变得乏味且缺乏创新之际,为其注入一剂强心针。这不仅在智能手机领域如此,在智能家电领域亦然,而如今的SU7和YU7亦不例外。

特斯拉所解答的,是为何大众会舍弃传统的燃油汽车,转而投向电动车的怀抱;而小米所要探讨的,则是随着电动车同质化现象日益严重,消费者为何仍会倾向于选择特斯拉。

若从汽车制造商的视角来看,打造出引人注目的产品愈发艰难,那么不妨换位思考,将自己定位为车主,进而设计出一款连自己都会心动的汽车。

这几乎能解释小米迄今为止的所有产品规划。

我们都渴望拥有一辆基础扎实、操作简便的“得力助手”,因此小米对旗下两款新车型极为关注电动车的基础技术,并充分利用了在消费电子产品方面的丰富经验,在深入了解用户需求方面投入了大量的精力。

在SU7车型上,你能够观察到其具备与特斯拉相媲美的坚实基础——这包括高效的三电系统,以及出色的底盘性能。

此外,它对人们究竟需要什么有着深刻的洞察——例如,带有银离子涂层的全景天幕让女性车主无需担忧防晒问题,而可伸缩的物理按键则使得习惯驾驶燃油车的用户能更顺畅地适应触屏操作。

而这种对产品力的追求,也从 SU7 延续到了 YU7。

在 YU7 的发布会现场,雷总宣布其团队成功完成了与勒芒 24 小时耐力挑战相仿的挑战。在连续行驶 24 小时、平均速度达到 210 公里每小时且车轮不换、人员轮换的情况下,YU7 实现了 3944 公里的行驶距离,充分展示了其三电系统的稳定可靠与持久耐用的特性。

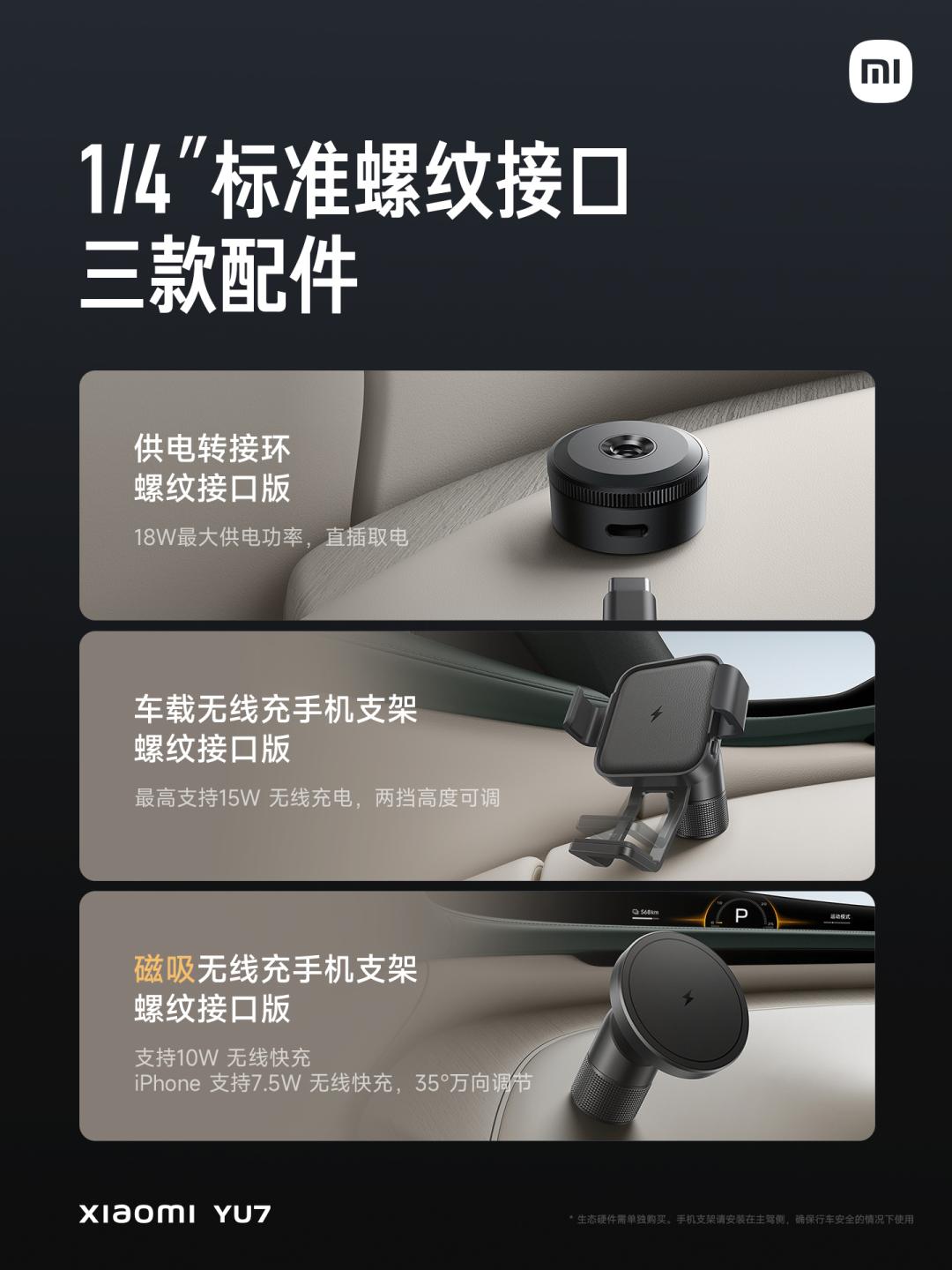

而在 YU7 的车内,小米布置了 9 个磁吸配件的接口。

车辆内各种配件,诸如纸巾盒和眼镜盒等,都能迅速定位到固定的存放点。即便是SU7车型上已有的螺纹接口,在YU7上也被升级为可供外部供电的版本,使得你的手机能够方便地放置在触手可及的位置,确保电量始终充足。

这些设计如果不是重度用车的车主,是绝对做不出来的。

在可靠的“优质工具”基础上,许多用户,尤其是年轻一代,对于一辆车的期望往往更偏向于感性层面:外观吸引人,操控便捷,充满故事感,并且能够成为一位“理想的伴侣”。

因此,我们注意到,尽管小米属于新兴力量,但它始终致力于提升品牌的情感内涵。

去年同期,雷军在个人微博上展示了SU7 Ultra原型车在纽伯格林北环赛道上的卓越表现,随后该车型便在全国各大赛道上屡创佳绩。直至昨日,小米SU7 Ultra的原型车再度刷新了自己的成绩,荣登纽北总榜第三,成为速度之王的代名词。

对赛道这么偏执的态度,在新势力上我似乎是第一次见到。

毕竟,在提高量产车赛道表现方面,其性价比相当不高——即便成为赛道上的冠军又能怎样?将赛车工程中的技术下移又有何意义?日常驾驶真的需要如此强大的爆发力和极限耐久性吗?

你无法否认,这些看似“无用”的投入,却让无数人陶醉于一个个汽车品牌的魅力之中。

一方面,这些配置广为人知,深受欢迎;另一方面,它们为那些只能在都市中穿梭的人们,提供了更为广阔的想象天地。

它们不断地向你传达,尽管日常上下班的路程颇为乏味,但若你某日能挣脱城市道路的桎梏,那么你便将成为竞技场上的胜利者。

奥迪 RS 6 的 4.0T V8 发动机 EA825

因此,在 SU7 和 YU7 上,我们都能发现众多看似无用、却充满情感价值的设计元素。

原本这台车完全能够设计得既拥有四个轮子和四个角落,又宽敞舒适,然而小米的SU7和YU7却都呈现出跑车的轮廓;原本只需一块屏幕即可完成车内交互,但它们却偏偏选择了旋转式仪表盘和全景天窗;尽管SU7 Ultra已经是纽北最快的四门轿车,但其原型车仍在不断挑战性能极限。

这些事情,都非常 “ 不特斯拉 ” 。

这些产品的性价比相当低,它们既无法有效减少开发成本,也无法缩短生产研发的时间,更不能在对比中直观地展现出来,甚至无法直接增强用户的实际使用感受。

SU7 创下了交付量超过25万台的新纪录,而YU7的订单数量之庞大令人咋舌,这一切都在昭示着,人们对这类充满趣味的车已经期盼良久。

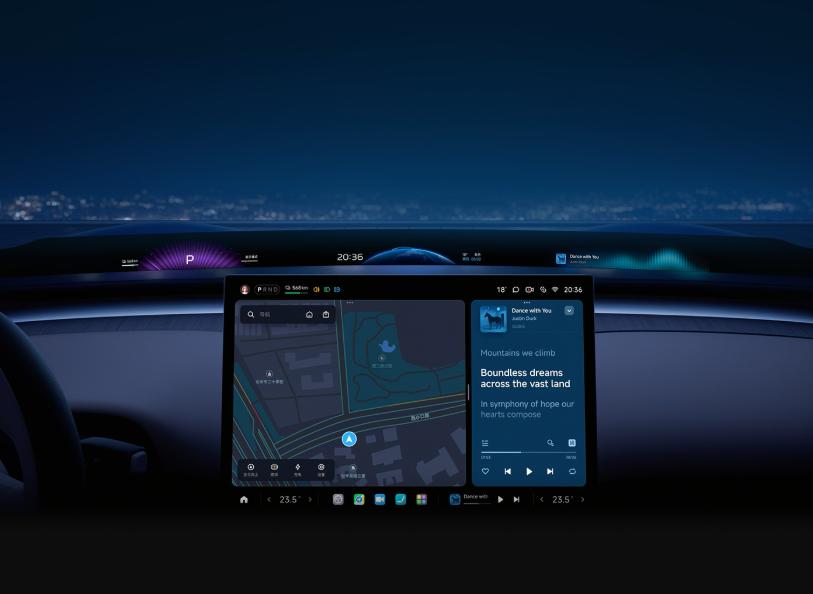

近期,我们在汽车部门的简陋站点上对小米天际屏的设计与特性进行了详尽阐述,评论区中,一位来自TCL华星的大哥向我们透露了他对小米汽车的看法。

他表示,诸如YU7的天际屏方案等在业界较为罕见的提案,其设计理念源自小米,而华星则承担了将其实际落地的责任。尽管在实施过程中遇到了诸多工程技术难题,然而,这些技术成就最终将被纳入供应链体系的技术储备库,与竞争对手共同分享。

在我看来,其本质与当年的特斯拉并无二致。新观念呼唤新的解决方案,而这些新方案又催生了新技术,进而激发出更多创新思维,使得电动车得以持续不断地进化。

特斯拉减缓了创新的步伐,电车产业迫切需要一股新的推动力,此时小米的策略,或许正是站在巨人的肩膀上,探寻正确发展路径的方法。

去年在撰写关于小米SU7 Ultra原型车在纽北赛道所取得的成就时,评论区涌现出众多朋友,他们普遍认为该原型车与量产车之间的联系显得相当复杂。

在目睹了SU7 Ultra量产版和昨日原型车取得的最新成就之后,大家心中的疑问,想必都已得到了解答。