原创 薇薇安 博物馆丨看展览

早些时候,“躺平”这个说法突然出现,立刻触动了当下年轻人敏感的内心。字面上理解,躺平就是倒下,象征着退让、不争,但更深层的含义可能是许多普通人想要脱离激烈的社会角逐,在追求晋升、提高收入、购置房产等普遍认可的价值之外,找到符合自身需求的活法。

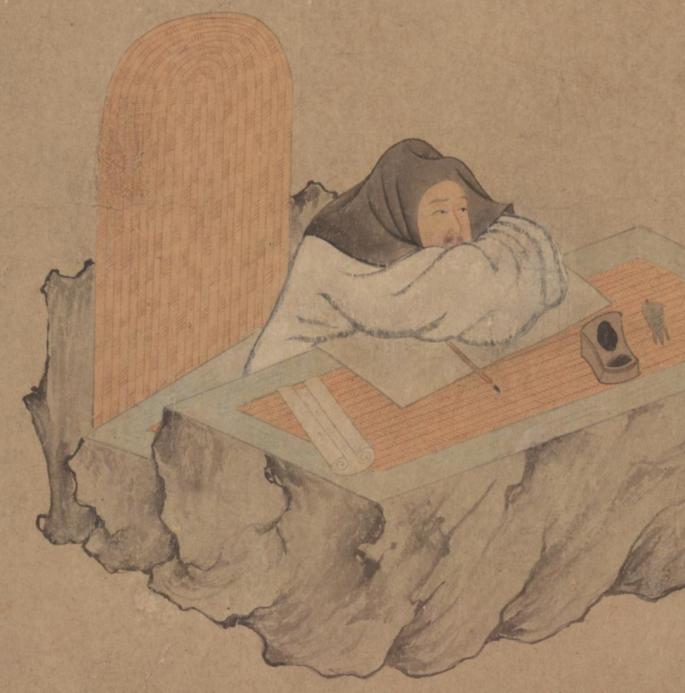

宋 佚名《槐荫消夏图》 北京故宫博物院藏

其实在中国历史上,就有人类身体力行了类似“躺平”的生活态度,这些人或对世俗规则感到厌倦,或对物质欲望看得很淡,他们总是努力展现自己本真的模样,他们用各自的生存状态,演绎了如今这个网络热词的内涵。

躺平要点1:降低欲望

摆脱无休止的竞争,核心观念在于减少贪求以获得心灵安宁。孔子在《论语注疏·述而》里说过:“他说:‘吃粗粮,喝白水,弯着胳膊当枕头,乐趣也在里面了。用不正当的手段得来的富贵,对我来说就像天上的浮云。’”也就是说,吃简单的食物,喝点凉水,枕着胳膊睡觉,也能从中找到快乐。那些荣华富贵,不过像一片飘忽不定的薄雾罢了。

孔子提出的“安贫乐道”,仿佛为渴望安逸的人开辟了一条可行之道。这条道路并非在追逐名利的过程中,依靠消耗自身来达成经济独立,而是在最简单平凡的生活里,发掘出幸福的核心价值。

那个核心要义究竟是什么?孔子的得意门生颜回就展示了堪称典范的“知足常乐”。《论语·雍也篇》中记载:“孔子说:‘颜回真是贤德啊!只有一竹筐饭,一瓢水,住在简陋的小巷里,别人都受不了这种愁苦,颜回却依然快乐。颜回真是贤德啊!’”

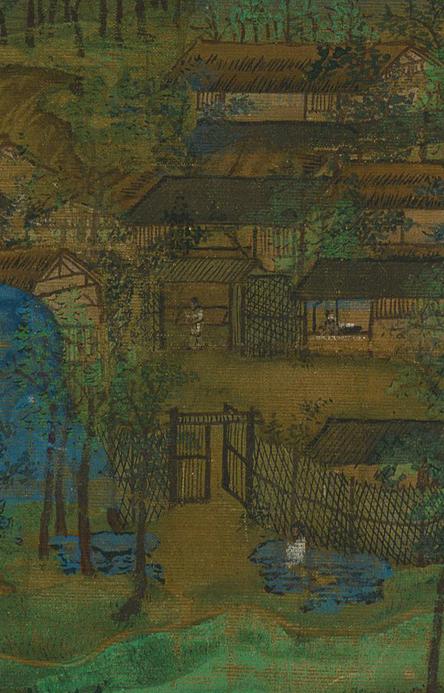

宋 王希孟 《千里江山图》 北京故宫博物院

表面上看,颜回不事生产,没有收入,住在破败不堪的屋子里,用简陋的竹制餐具进食,用瓢来解渴,仿佛是一种消极避世的选择。然而从更深层来看,颜回甘于清贫,依旧保持乐观的心态,这体现了他对生命本真的积极态度。单纯依靠物质享受所获得的愉悦,往往难以持久。唯有坚守内心的准则,源自内心的满足感,才不会被人剥夺。

现实生活中,很多人为了获得财富,不惜耗尽所有时间和精力。孔子并非提倡完全不做事,而是主张对名利看淡,以从容的态度面对世事,这恰恰是躺平理念中的核心思想。《孟子·万章下》有言:“适合做官就做官,适合隐退就隐退,适合长久就长久,适合迅速就迅速,这正是孔子的做法。”

孔子主张,在仕途上,应当尽职尽责,在时机不对时则及时抽身。这一观点对于当今职场同样具有指导意义。所谓躺平,并非毫无底线的自我沉沦,也不是不择优劣的争斗,而是明确自身状况和所处环境,寻找一种符合个人特质,平实安逸的生存状态。

躺平要点2:回归本性

当然,长时间保持懒散状态也会引发新的困扰,例如,敷衍了事、人云亦云,甚至陷入自我怀疑:自己究竟为何而活?因为我们惯于将意义寄托于声望、金钱等物质层面,一旦欲望消退,价值观念也随之瓦解。在这个时候,庄子的观点便广为流传了。

《庄子·人间世》上写道:人们都明白有用的用处,却不懂得无用的真正价值。某日,庄生与门徒行于道旁,遇见一棵枝繁叶茂的巨木。他询问砍树人,为何此树不被采伐。对方答道,这木材质地低劣,所以才得以如此生长。

由于并非必需,古木得以远离破坏和采伐,得以无拘无束地生长,如同人世间的普通百姓,抛弃了诸多所谓的“价值”的功名和私心,便收获了许多无拘无束的时光,庄子所倡导的并非毫无价值,而是不被外物所束缚的内心自由。

宋代 钱选 《西湖吟趣图卷》(局部)北京故宫博物院

《庄子.秋水》中记载了这样一个故事:

庄子在濮水边垂钓,楚王派遣两位大夫前去,提前告知说:想要把国家事务委托给他。庄子握着鱼竿没有回头,反问道:我听说楚国有一只神龟,死了已经有三千年了,国王用锦缎包裹着它,供奉在朝堂之上。这只龟,是宁愿死了留下骨骸而获得尊贵呢,还是宁愿活着在泥地里拖着尾巴呢?两位大夫回答:宁愿活着在泥地里拖着尾巴。庄子说:你们回去吧,我将要在泥地里拖着尾巴生活。

有日楚王遣使征召庄子担当卿相之职,庄子当即婉拒,并表明自己更愿成为一只于泥中摆尾的乌龟,理由是楚国曾有只乌龟,其亡故之时已届三千载春秋,死后被置入小匣,以锦缎裹身,供奉于宗祠之内,与干枯的龟壳相比,庄子宁可做一只在烂泥里自由摆动尾巴的乌龟。

面对显赫的官职和丰厚的俸禄,庄子做出了明确的回应,那就是安然地选择“不作为”。这就像手头有一份条件优越的职位,却故意不去理会。其实,这就是“躺平”的核心真谛。所谓躺平,不仅指身体的静止,更意味着精神的淡泊,是彻底摆脱虚荣名声的牵绊,坚守内心的宁静,顺应天性去生活。

宋代 钱选 《西湖吟趣图卷》(局部)北京故宫博物院

躺平要点3:摆脱规训

当所有人都在社会标准影响下努力赶路时,选择安逸的人常常脱离群体,反着方向走,显得有些对抗常规。过去也有那么一些人物,他们以独特的方法选择放松,质疑既有的秩序,在集体要求之外,展现真实的自我。

魏晋南北朝时期,社会经历了剧烈的变迁,动荡不安,战乱频仍。常言道,混乱之中容易涌现杰出人物,不过有七位极具才学的人物,却决定远离尘嚣,在山阳(今河南省修武县)的竹林中隐居,他们饮酒、放歌、弹奏乐器。这些人就是“竹林七贤”——嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎和阮咸。

唐 孙位《高逸图》卷 上海博物馆藏

与消极地自我放逐不同,“七贤”的行为方式颇具挑战常规的意味。他们坚持信条:摒弃传统典籍而推崇老庄学说,无视社会礼法而崇尚超脱旷达,以此通过打破传统规范的方式践行躺平。例如刘伶有时醉后赤身裸体在家中,阮籍曾与猪同饮,而声望最高、才华最出众的嵇康,他的兴趣竟然是锻造铁器。

《晋书·嵇康传》记载道:

颍川钟会,出身显赫,才思敏捷且善于言辞,因此前去拜访。嵇康对他毫无礼遇,仍旧不停地锻打铁器。过了许久钟会离开,嵇康问他:“你此番来听到了什么?又看到了什么?”钟会回答:“听到了应该听到的,看到了应该看到的。”钟会因此对嵇康怀恨在心。后来,他对魏文帝进言说:“嵇康如同隐居的龙,不宜使其出山。您不必担忧天下大乱,只需将嵇康视为心腹大患。”并诬陷“嵇康等人言论荒唐,诋毁古代典籍,这种言论帝王不应容忍。应当抓住机会将其铲除,以淳化社会风气”。帝既昵听信会,遂并害之。

一天,嵇康正在挥动胳膊锻造铁器,旁边的向秀则赤着上身鼓动风箱。恰巧被前来求见的钟会撞见。嵇康不仅没有停止动作,反而讥讽钟会是拘泥礼法的家伙。钟会是朝廷要员,眼看自己的善意被嵇康无视,顿时怒火中烧。

唐代 《陆曜作陆曜六逸图卷》(局部)北京故宫博物院

这一事件给嵇康的消极生活带来了灾祸。后来,嵇康无意中卷入了朋友的法律纠纷,在钟会搬弄是非后,被当时的皇帝判处死刑。行刑前,他弹奏着琴,留下了一句“广陵散从此失传了”,然后就去世了。

嵇康去世后,“竹林七贤”这个群体慢慢散伙。有些人被迫去当官,有些人借酒消愁浑浑噩噩,还有些人因为追随嵇康而悲惨死去……他们并不是不明白圣贤的道理,只是现实让他们感到绝望,不得不采取极端手段来反抗。虽然他们这种消极避世的做法有些过分和冲动,但在他们与众不同的行为里,也带给我们一些新的想法和启发。

古人虽安闲却不懈怠。减少贪求能让我们挣脱物质束缚,回归本真可助我们重拾精神寄托,而这一步,要求我们持续明了自身,精准把握处境。既不与人比较,也不自我折磨。如此一来,安闲方能获得持久动力,安闲才被赋予正面价值。