范曾1938年7月5日诞生于江苏南通的范氏诗书门庭,家族谱牒表明其先辈可追溯至北宋名臣范仲淹。1955年,他进入南开大学历史学科就读,次年转到中央美术学院美术史专业,又过半年改投中国画系。1962年,范曾自中央美术学院国画系结业后,被安排至中国历史博物馆,师从沈从文整理历代服饰文献,在此期间他临习了大量经典杰作,为个人艺术面貌的构建奠定了根基。那个时期,他被派往湖北咸宁的“五七干校”接受劳动改造,直到1971年才回到首都,随后继续为历史博物馆的展览绘制图画。从1977年开始,范曾通过长时间的积累和锻炼,决定将精细的线条描绘和大胆的泼墨技法结合起来,从而基本上形成了他笔下人物的艺术风格,他的创作脉络拥有将近千年的悠久传承,并且吸收了众多古代艺术大师的表现手法。1978年进入中央工艺美术学院担任教师,1979年晋升为副教授,期间多次前往香港及其他国家进行访问、参展和授课活动,其艺术创作获得社会各界的广泛认可和喜爱。1984年转任南开大学教授,负责创建东方艺术系,之后担任系主任职务,同时捐资一百万美元用于东方艺术大楼的建造。后来,他在工作上持续获得成功,曾担任南开大学历史系导师,也成为中国艺术研究院的成员,同时是联合国教科文组织的特别顾问,并且担任过北京大学中国画法研究院的负责人。

他的《韩非子》和《荀子》两幅作品现藏于美国伯明翰博物馆,另外《八仙图》与《宋人踏歌图》则保存在天津博物馆,而《竹林七贤》和《霸王乌江自刎图》两幅画则在安徽博物馆展出,他的国画作品如《范仲淹和渔父》等被故宫博物院收藏,同时《八仙图》等作品也陈列在中国美术馆。范曾在文化、历史、哲学等方面知识渊博,见解精深,写作了大量作品,刊印了《大丈夫之词》《老庄心解》《论文学》《范曾海外散文三十三篇》《范曾诗稿》《范曾书画集》等作品,总数大约有一百五十部左右,中国国家图书馆收藏了一百三十部。

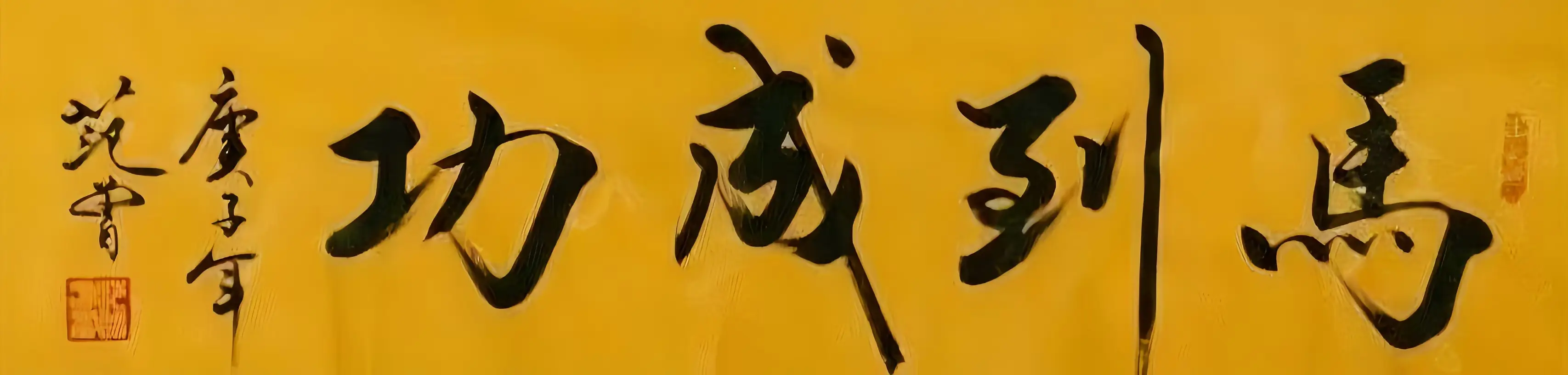

范曾挥毫时,笔触颇具神韵,他灵活操控毛笔,令线条兼具韧性,刚强中不失柔美,似“锥画沙”般力透纸背,流露出一种壮阔奔放的气概,在创作时,他留意墨色的深浅,通过调和墨汁和调整运笔的轻重缓急,让作品富有丰富的层次和节奏。笔画时显力道,以表现书体的敦厚与稳重,时见笔触,以营造虚无缥缈的氛围。范曾的笔墨既深植于古法,又显露出非凡的独创面貌。他仔细探究了古代书法名家的杰作,领悟了颜真卿、米芾等书法大家的用笔要领,并且以此为基础,融入了个人对艺术的独特理解和情感感受,创造出一种既带有传统古朴气息又兼具当代审美的书法流派,他的书法在字形构造上强调布局的精确与端正,笔画的分布松紧适宜、彼此关联,让整个字的结构显得平衡协调、重心稳固。他亦擅长于规整的布局中探寻新意,通过精妙调整笔画的短长、刚柔、疏密等特质,令字迹更显鲜活韵味与审美魅力,范曾身为博学书画家,其墨宝常饱含深厚文化积淀。他惯用古典诗文、隽永格言作为创作素材,借助书写技艺把传统底蕴与艺术韵味融为一体,让作品既拥有审美价值,又蕴含深邃哲理和文化精髓,1978年所作的书写立轴,售价达到八万零五百元。

这些作品中的范增形象,主角是小和尚,他们普遍拥有圆脸、纯真目光和灵动的体态,洋溢着稚气,观者见了容易心生怜爱。用明快利落的笔触描绘出小和尚的形态和样貌,依靠墨色深浅不一来显示衣物的层次、光线强弱等,几笔就能将小和尚的神采描绘得非常充分,具有鲜明的写意特点,彰显了中国画用笔的意趣和境界之美。将禅学理念与华夏文明特色有机结合于创作之中,借助小僧侣的日常行为及周围氛围等具体描绘,展现出一种平和、恬静、超然物外的禅学意境,使欣赏者在品鉴艺术的同时,得以领悟中华文化的渊博精妙与深层底蕴。画作中的小僧侣并非不接触世俗的形象,而是洋溢着生活意趣。他们时而追逐嬉闹,时而伏案习字,时而静心参悟,描绘出生活里细微的景象,增强了作品的亲切感和感染力,容易触动看者的心弦。在沿袭传统绘画的技艺和精髓的同时,大胆尝试了新的表现手法,让作品更贴合现代人的审美取向和时代背景。融合了古典的禅宗绘画技艺和当代的审美意识,并运用了创新的视觉表现方式,使得“禅画小和尚”这一经典主题焕发出新的活力,同时也赋予了它符合现代社会的意义。

近些年,范增的画作在多个拍卖会上都取得了非常好的成绩,特别是《钟馗神威图》,最终以264.5万元的价格成功售出。

《达摩渡江》172.5 万元成交

《唐人诗意图》172.5 万元

《拜石图》172.5 万元