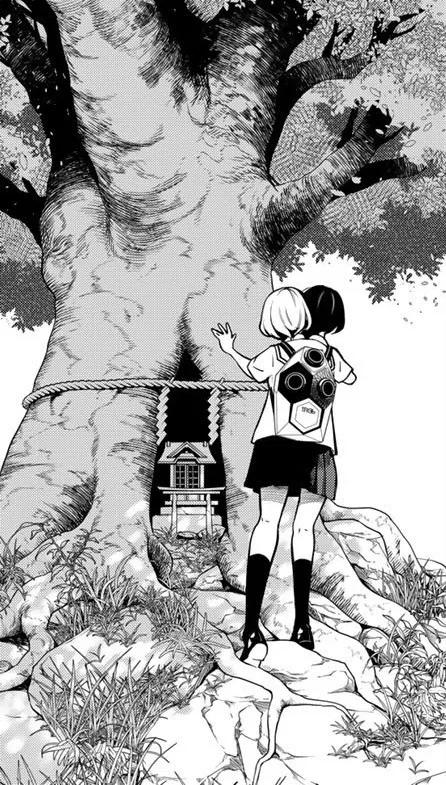

《飞轮少年》与《天上天下》的创作者大暮维人,近日推出了新作连载,这部漫画的名称为《灰仭巫覡》,其中女主角的形象显得颇为神秘莫测......

最近宿傩与虎杖父亲的双胞胎设定讨论尚未平息,柯南那边又传来工藤优作与黑羽盗一同样是双胞胎的消息(《咒术回战》再次玩起“双胞胎梗”,网友质疑与《名侦探柯南》一同疯狂……)。现在看来,双胞胎似乎已无法满足你们的好奇心,竟然直接推出了双头美少女?!

怪不得有读者看了《灰仭巫覡》第一话之后,都忍不住吐槽:

“大暮维人这是嗑嗨了还是画嗨了,太癫了这个第一话。”

“怎么画漫画的画着画着都发癫了。”

持续如此,“双胞胎”或许会在二次元领域引发新的争议,追剧前的新粉丝不得不先询问一句:这部剧的主角…是独生子吗?

然而,有多少人还能回忆起,五十年前,双胞胎这一题材在日本的漫画史上留下了多么耀眼的一页。

这类故事在日本漫画界的兴起始于20世纪50年代,当时手冢治虫、成田美名子、安达充、渡边雅子等资深漫画家群星璀璨,他们笔下的双胞胎主角形象引发了众多漫画家的竞相效仿,并被赞誉为具有里程碑意义的杰作。

本期就是想聊聊这个话题:

准备好了我们就开始吧。

自20世纪50年代起,日本漫画界涌现出众多以双胞胎为主题的叙事,这些故事在少女漫画领域尤为盛行。

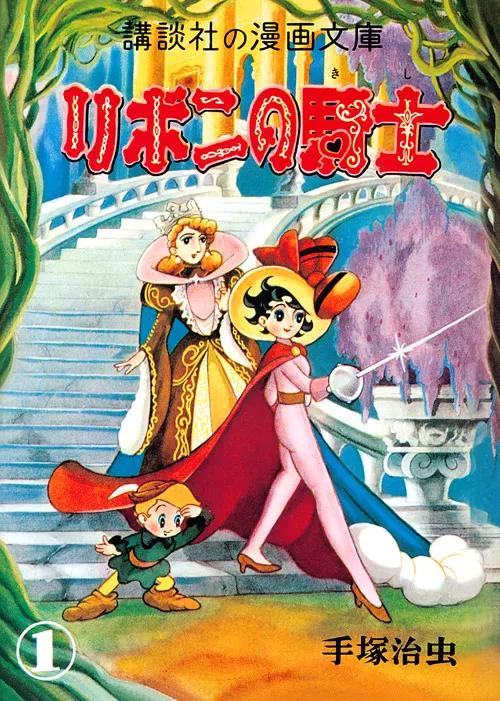

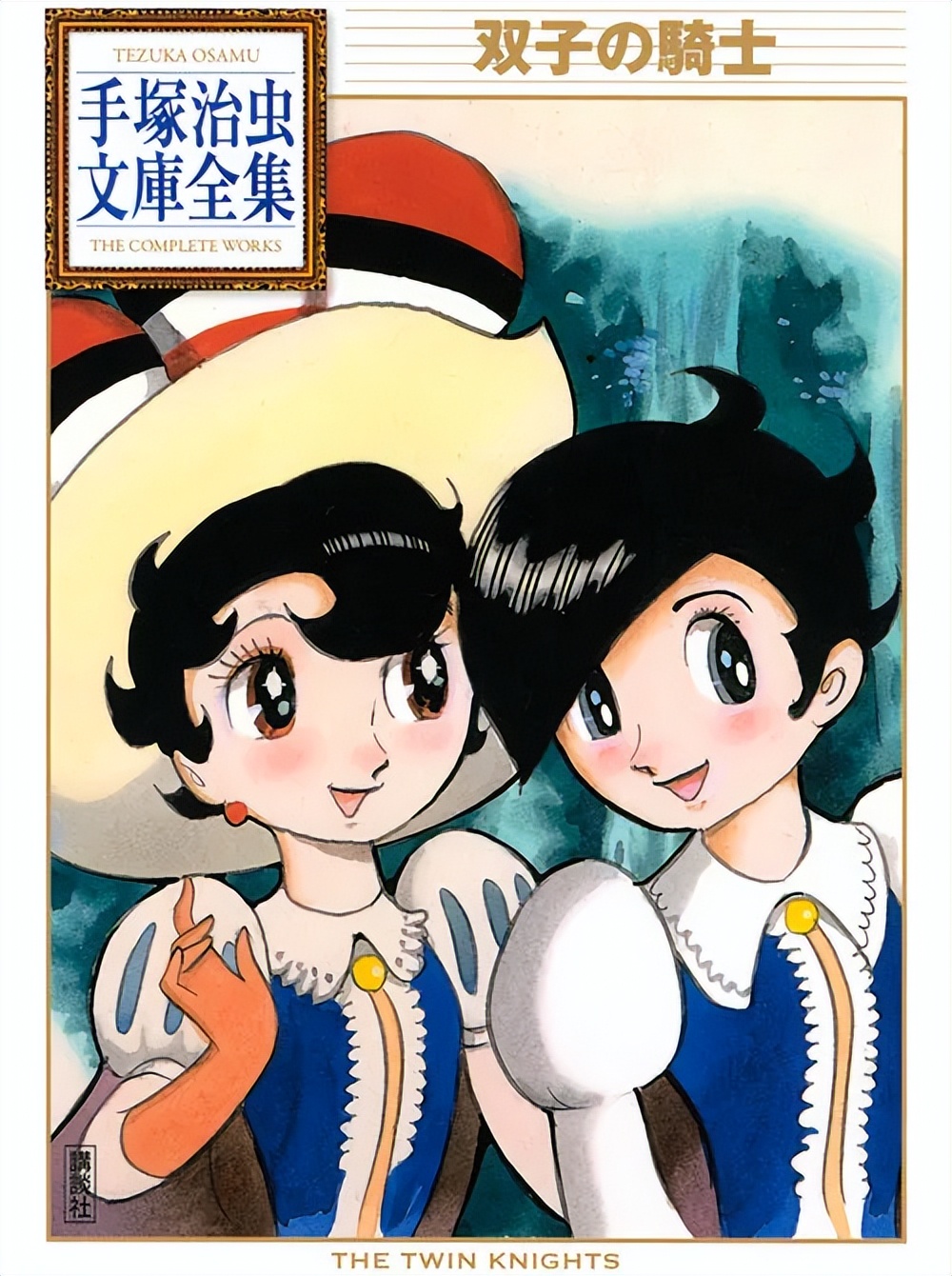

手冢治虫创作的《缎带骑士》发表于1953年,而其续作《双子骑士》则于1958年问世,这两部作品共同为双胞胎题材的故事打下了坚实的基础。

蓝宝石所扮演的角色出身于皇室,尽管如此,由于公主并无继承皇位的权利,她自幼便被当作王子来抚养和教育,这种在公众面前与私下的形象反差,与双胞胎对各自身份的探寻有着相似之处。

在《双子骑士》这部作品中,手冢治虫进一步将支离破碎的自我进行了形象化处理,创造了一对因国家分裂的悲剧而被迫从小各自分开生长的双胞胎兄妹形象。

在20世纪50年代末期,双胞胎角色在日本漫画中的出现次数显著增多,这种现象或许受到了西方文学作品及电影作品的启发。

值得一提的是,1950年荣获国际安徒生奖的德国儿童文学作品《两个小洛特》,此书后来成功转型为备受推崇的电影《天生一对》。

在故事中,原本互不相识、彼此间连存在感都不知晓的姐妹俩意外相逢,由于成长背景的差异,她们的性格各不相同,然而,她们对彼此却有着天生的亲近感。当她们了解到彼此的真实身份后,两姐妹互换身份,竟然巧妙地促成了父母的和解。

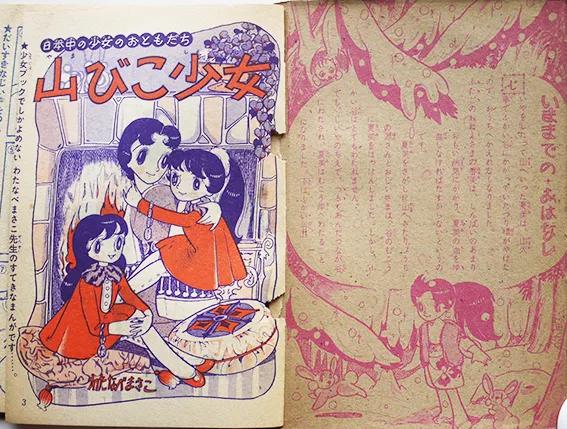

多年未见的孪生兄弟、迥异的个性、因重逢而生的迷茫……这类剧情套路激发了众多日本漫画家的创作灵感,渡边雅子便是其中一员。她与手冢治虫、高桥真琴同属一个时代,被尊称为“少女漫画的开创者”。

1957年,她推出的漫画作品《山神少女》聚焦于自幼分离的双胞胎姐妹的故事,此后的创作手法亦被众多漫画作者所效仿。

在众多创作者的精心塑造下,双子角色被赋予了各具特色的个性,尽管他们/她们外表相同,却各自散发出独特的魅力。其中,《五等分的花嫁》中的五胞胎姐妹便是典型的代表。

正如日本知名漫画评论家、明治大学教授藤本由香里在其论文中所述,在日漫早期阶段,关于双胞胎的故事往往聚焦于“久别重逢”的主题,即便这些故事的世界观和双主角的身份设定各不相同,它们最终大多以幸福的重逢作为结局。

自1965年起,"竞争"一词在双胞胎题材的作品中频繁出现。

进入80年代中期,人们开始更加关注对“自我身份”的理解,内心矛盾、个体独特性以及现实与理想自我之间的差距等因素,都深刻地影响了那个时期的文学和影视创作。因此,涌现出了许多以克隆、多重人格和轮回为题材的叙事内容。

随着时间推移,双胞胎题材逐渐转向了对“个体独立性”的探讨,这给原本纯粹的甜蜜滋味增添了几分酸楚与苦涩。

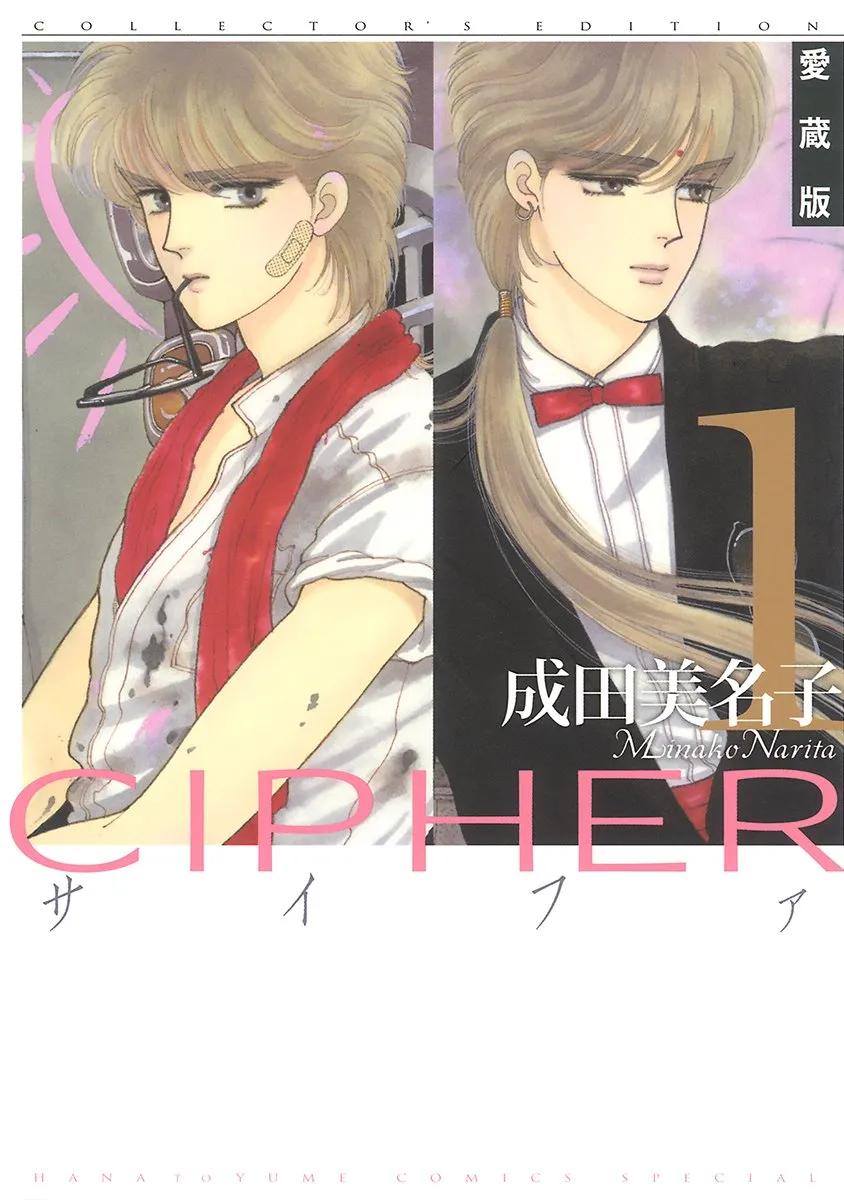

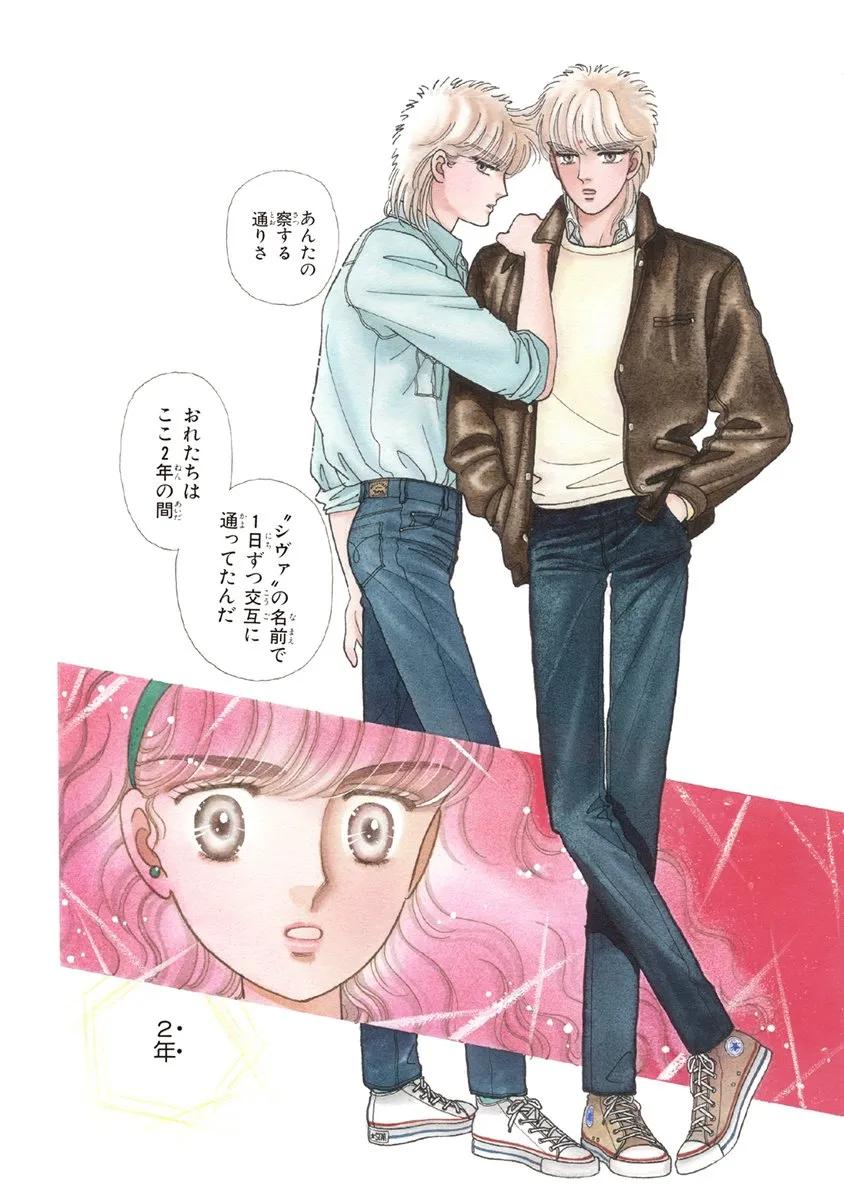

《双星奇缘》这部漫画,由成田美名子自1985年起创作,其中孪生兄弟交换身份的情节,堪称同类故事中的先驱;而在后续的《樱兰高校男公关部》中,常陆院光与常陆院馨也演绎了类似的剧情。

《双星奇缘》的情节围绕女主角阿妮丝与一对双胞胎兄弟展开,阿妮丝是首个看穿他们伪装的人,因而得以轻松融入这对原本紧密相连的双胞胎之间。关于后续剧情,相信大家已有一定的了解,这里就不再详细剖析他们之间错综复杂的关系。

这些双胞胎角色通常都是青少年形象,恰好与漫画读者的年龄相吻合。作者巧妙地将他们置于各种矛盾冲突之中,如内部矛盾与外部挑战、个人利益与社会责任、团结协作与竞争对抗、信任与猜疑等。双方在不断的摩擦与协商中,将其作为审视自我身份的途径。

这构成了儿童与青少年文学的不变核心议题——个体从稚嫩的自私自利观念过渡至成熟的社会认知的过程。

然而,相较于西方文学作品,日本漫画创作者在这一领域展现出独有的故事讲述技巧和深厚的文化传承。

首先便是日本阶级制度下,个人与社会的紧张关系。

在20世纪末,日本社会成员间界限分明,依据性别、资历等不同因素扮演各自的角色。这种情况常常使得个体不得不舍弃自身的独特性,而那些不迎合制度个人偏好的行为,往往被贴上“自私”的标签。因此,那些具有强烈自我意识的人在自我调适的过程中,往往承受着内心分裂的痛苦。

在此情境之下,漫画创作者们通过故事表达出他们内心的反抗情绪,他们选取双胞胎这一主题,用以展现那种根深蒂固的身份认同困扰。

尽管双方之间存在诸多矛盾,双胞胎之间却依然保持着紧密的联系,这一点也是众多相关题材日本漫画的显著特征之一。

在1987年,筱原千绘的著作《海暗月影》(此书也曾被译为《双胞少女》)、1990年大谷博子所著的《翔子的事件簿》,还有上文提到的成田美名子的《双星奇缘》中,均出现了这样的情节:一旦其中一个双胞胎遭遇危险,另一个似乎能感受到这种心灵上的联系。

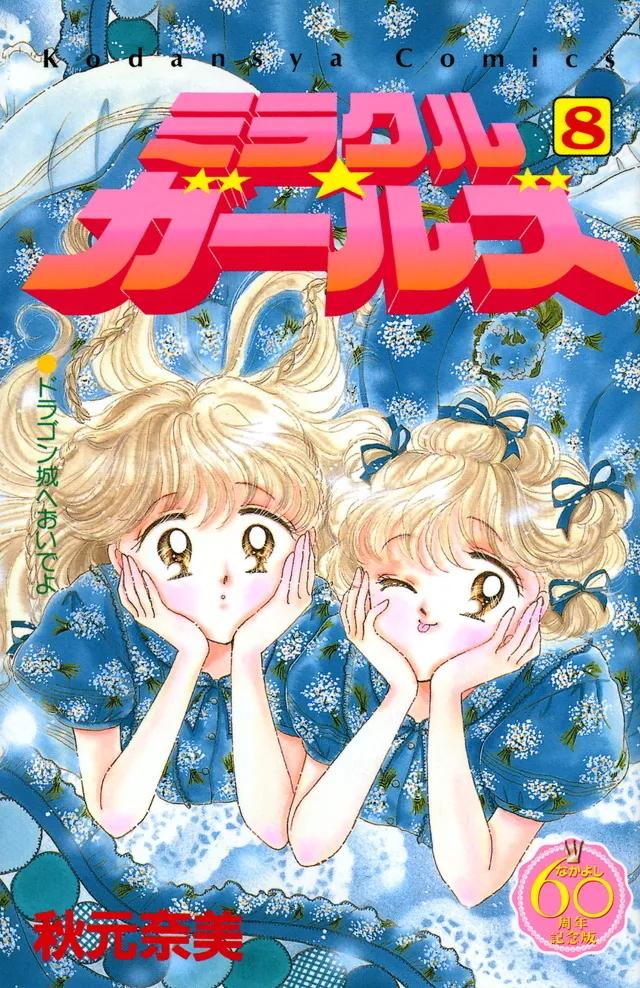

在1990年的作品《奇迹女孩》里,漫画家秋元奈美为其创作的双胞胎主角赋予了独特的能力,即他们必须共同协作,方能发挥出该能力的全部效用。

这实际上揭示了日本民众对社会和谐的偏好,以及对理想化的统一人文主义的执着追求。

第二,日漫中的双胞胎题材通常表现出模糊的善恶边界。

由于他们在外观上的高度一致,同卵双胞胎在心理层面常常表现出截然不同的倾向。考虑到日本社会过去对女性的种种压迫,这种差异在女性双胞胎的描绘中尤为突出。

日本少女漫画与西方文化中对“好女孩”与“坏女孩”的鲜明划分不同,它们往往有意避开露骨的性内容,同时刻意地模糊了善恶的界限。

比如“坏”可能意味着“自信”、“主动”和“独立”;

所谓邪恶之举,实则多源于一个心智未臻成熟者因一时冲动所引发的无法弥补的后果,而非一个彻头彻尾的恶徒所精心策划的恶行。

因此,漫画里通常为双胞胎的和解留下令人遐想的空间。

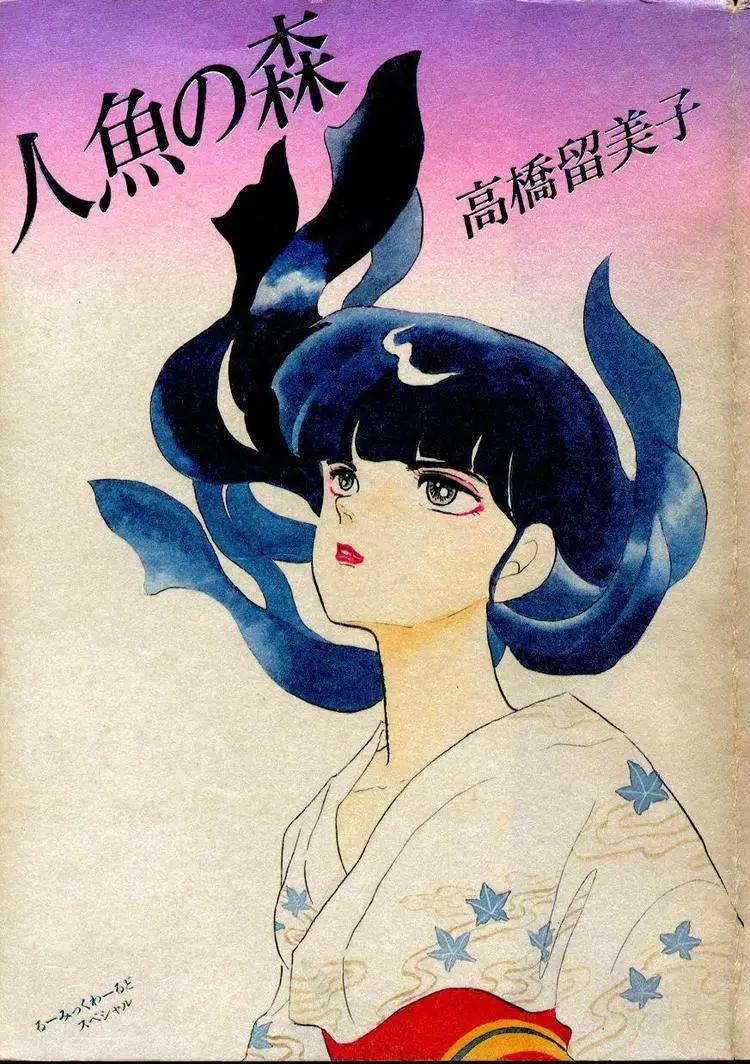

一个例子是高桥留美子的恐怖漫画《人鱼之森》:

妹妹起初或许存有侥幸之心,她或许真的以为人鱼之血能救姐姐,于是她喂了那可能含有剧毒的物品,然而结局却与预期相反,事情的发展愈发趋向于恐怖。

然而,对于那位长期承受着变异带来的痛苦的姐姐而言,持续的折磨让她坚信妹妹是一个彻头彻尾的恶毒者,而妹妹所做的一切都是为了追求永恒的生命。

最终,姐姐在妹妹面前阐述了自己认为无误的推断,然而作者的构思颇具深意,她并未让妹妹对她的观点进行反驳,反而让那个已步入暮年的妹妹,在面对能够让人长生不老的珍贵人鱼肉时,主动选择了走向死亡。

这无疑是《人鱼之森》众多解读方式之一,却恰好揭示了双胞胎之间盘根错节的关系,同时也使得这部漫画被赞誉为高桥留美子在漫画叙事方面的巅峰之作。

第三,为什么他/她是哥哥/姐姐?

在双胞胎题材的日本动漫中,除了对善恶观念的不同看法,身份和地位的差异也是一个特别关注的议题。

在1874年,明治政府颁布了一项规定,即首个诞生的孩子应被认定为长男,在当时的父权社会里,这位长兄将来将承担起家族首领的角色,继承所有家产,而他的弟弟们则被安排为辅助者。

尽管该法规在1946年已被废止,然而,那些流传下来的社会文化以及认知习性依旧保留着。

《火影忍者》这部作品中,我们可以看到这样的具体案例:日向家族实行着宗家与分家的制度。为了确保血继限界白眼这一特殊能力不被他人觊觎,他们将后代子孙划分为宗家与分家。其中,由长子血脉继承的宗家成为了真正的继承人。而其他子嗣组成的分家,在年幼时便被施加了笼中鸟咒印,这使得他们的生命完全受制于宗家,从而无法萌生任何反抗的念头。

对于出生时间仅相差数分钟的孪生兄弟而言,这一问题显得尤为突出,这往往会让人们陷入宿命论的漩涡,或是陷入无休止的质疑之中——

例如,为什么不是我?如果这是他/她的位置,那我的呢?

第四,“我是哥哥/姐姐,所以我不能哭。”

正如同长子被赋予的崇高地位,其同样背负着更沉重的责任。

在1991年橘裕的作品《恋爱咒文》中,便有一句引人深思的台词:(未曾流泪)只因我是长姐。

在这种不均衡的境遇中,实力较强的一方可能会陷入纠结,思考是否应该放弃竞争,自愿放弃个人的幸福,来承担起作为强者应尽的责任。

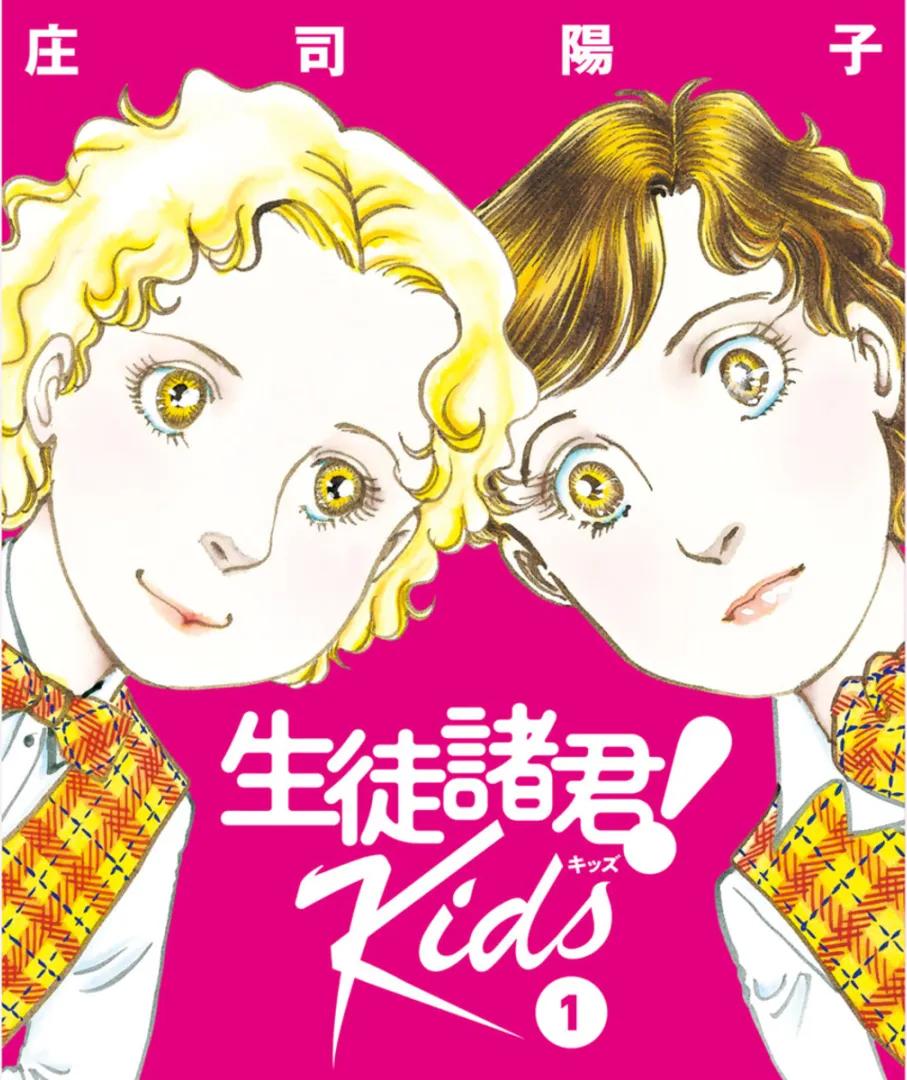

1977年,庄司阳子的漫画作品《生徒诸君!》中,主要角色是一对孪生姐妹。妹妹才华横溢,个性开朗,反观姐姐则智力有限,且寿命不长。

姐姐对妹妹的依赖纯真无邪,然而,她却在不经意间夺走了妹妹最渴望获得的情感——那是母亲与初恋的温暖。

妹妹因力量更胜一筹且经验更为丰富,故而不得不克制住自己内心真实的情感和欲望,不使其流露出来。

这种冲突在姐姐离世后突然激化,那日母亲不自觉地呼唤了妹妹的名字,唤起了对姐姐的回忆。

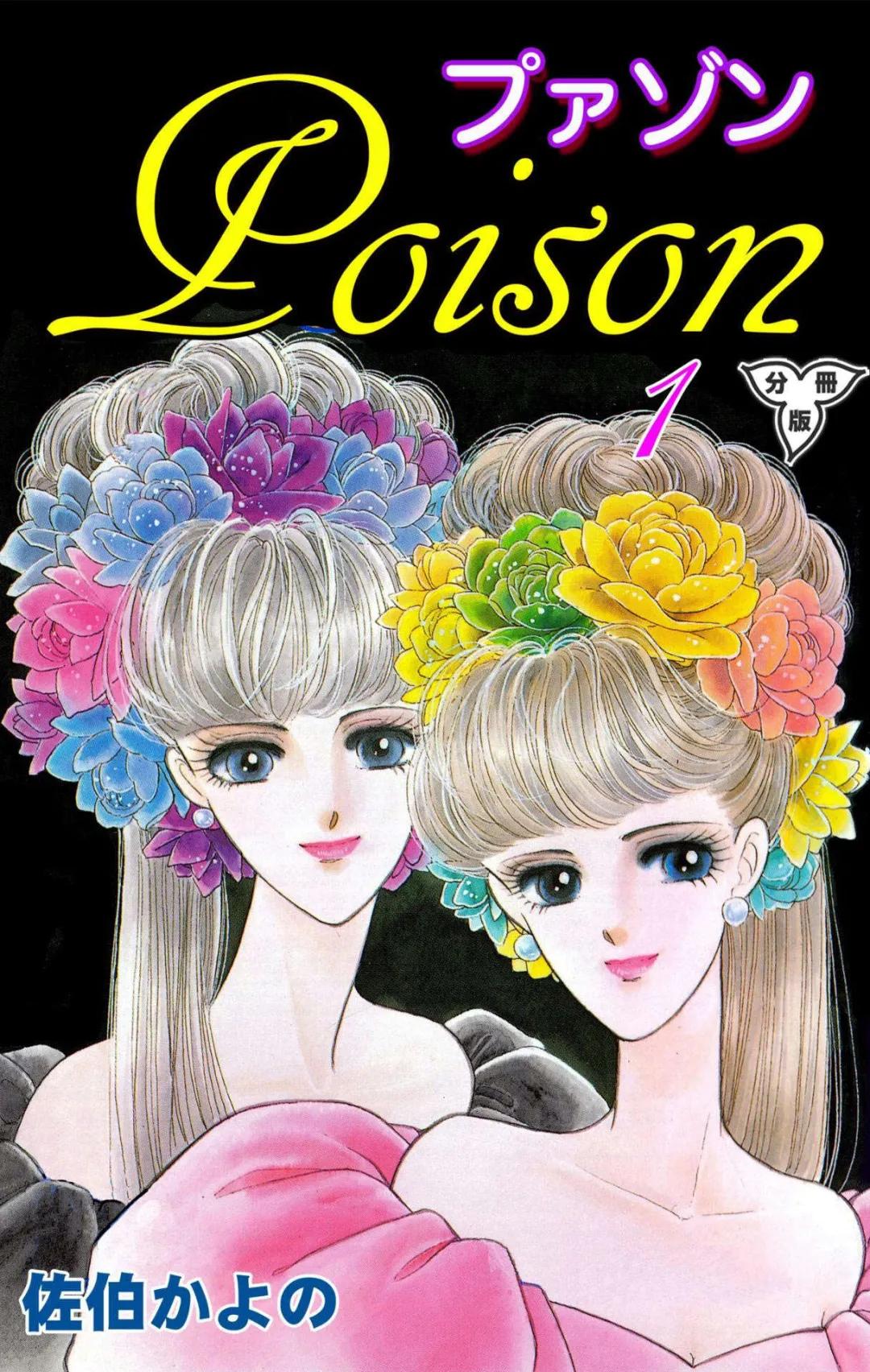

1991年佐伯佳代乃的《双面姐妹》也是个很好的案例。

星罗与沙罗是一对孪生姐妹,姐姐自幼体弱多病,历经心脏手术的磨难,所剩时日已不足三年……与此同时,妹妹被星探慧眼识珠,在姐姐的支持与激励下,毅然决然地迈入了演艺界。

在那段时间里,妹妹全然依赖姐姐的指引,然而在陶醉于歌手的荣耀之际,她对姐姐的才华心生嫉妒,粉丝们的追捧越热烈,她的自卑感就越强烈。

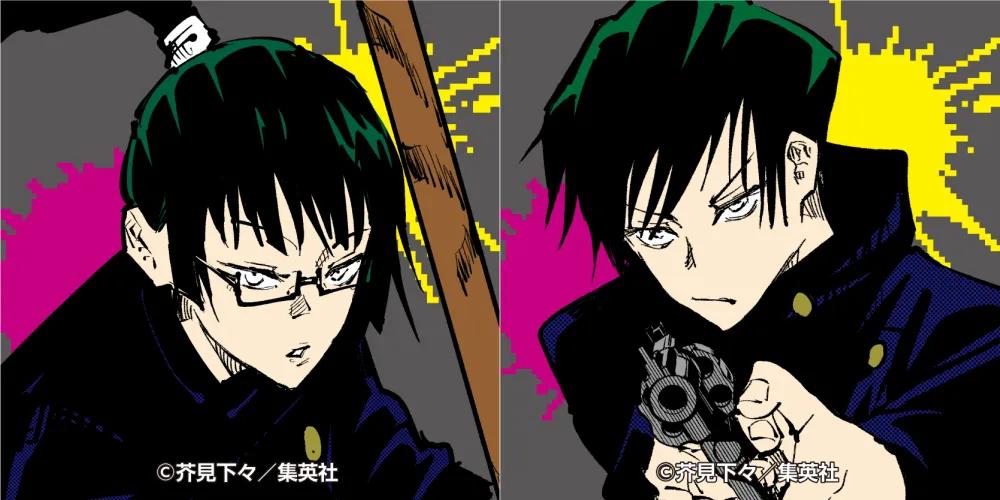

类似的状况也出现在《咒术回战》中的禅院真依与禅院真希角色、《鬼灭之刃》里的时透有一郎与时透无一郎等角色身上。

此刻,谁更强大或更弱小,已无法仅凭外在的身份或体魄来衡量;爱与恨交织成牌面的正反两面,紧密相连,而嫉妒与自卑则同时扎根于两人的心田,这恰恰是流淌在双胞胎血脉中那种复杂且充满矛盾的情感。

第五,我们终将分离。

从故事结构出发,通俗的套路就是主角历经困难、最终完成蜕变。

以“相同”作为开场白的双胞胎题材的故事,最终也必定会走向“不同”的结局。

这在2023年十月新番《米奇与达利》中得到了体现:

兄弟俩之间有着极高的默契,他们甚至能以一人之姿完美融合,然而随着故事的深入,观众们不难察觉到他们之间的细微差别。最终,米奇决定留在原地,将追求前卫艺术作为自己的事业,而达利则选择继续升学,离开小镇,向镇民们告别。

故事以米奇深信兄弟即便相隔两地,仍不会改变双方的羁绊作结。

这种转变或许能迎来皆大欢喜的完美结局——即双方均表示认同,亦或是通过一方更为激烈的方式,即死亡,来促使这一变化的发生。

实际上,在双胞胎这一题材的作品中,死亡现象并不少见,它往往出现在故事的初期或是尾声部分。

在诸如《足球小将》和《灌篮高手》等日本运动漫画巅峰之作《棒球英豪》中,双胞胎弟弟不幸离世,而哥哥则接过了弟弟的接力棒,不仅继承了他在投手位置上的职责,还沿用了他的背号,与队友们并肩作战,共同为冲击甲子园的梦想而努力。

这种叙述手法既巧妙地规避了双方可能出现的争执,又恰当地推动了另一角色的个人成长,促使存活下来的角色自发地踏上了征途,而“秉承遗志”的情节更给故事增添了一抹英雄主义的气息。

相反,在结局中,双胞胎的死亡暗示着冲突自我的最终和解。

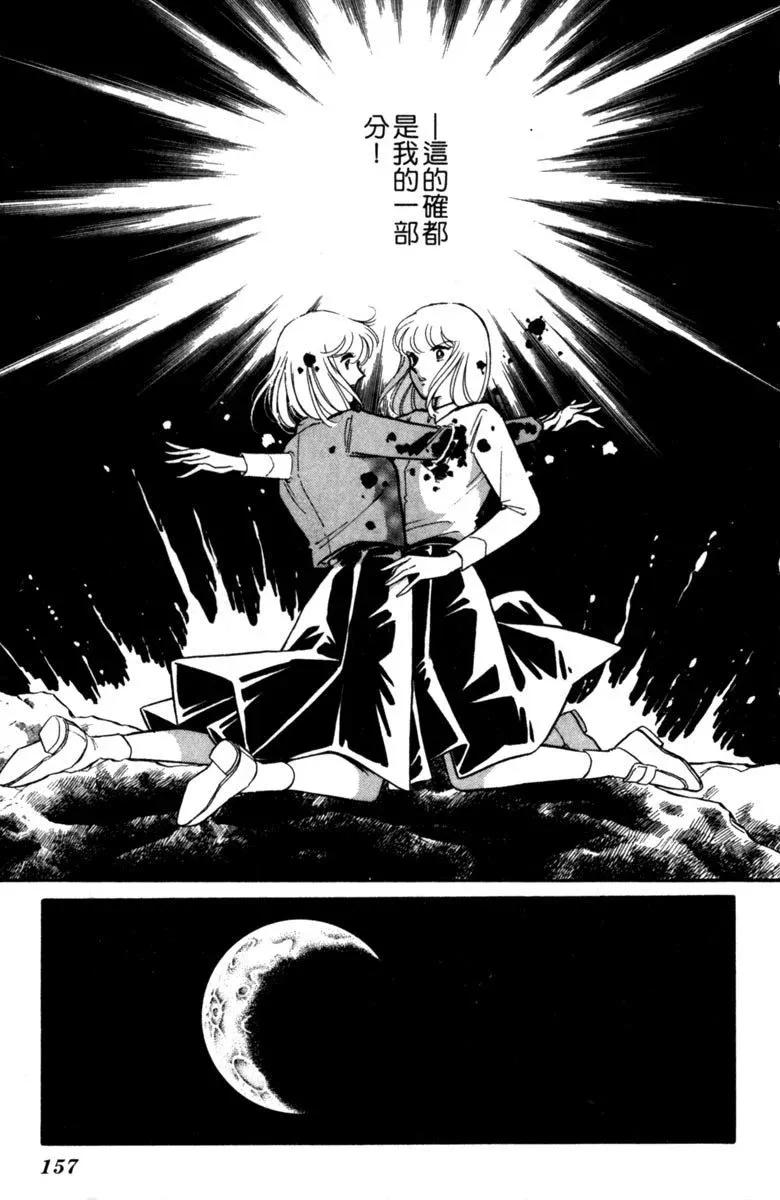

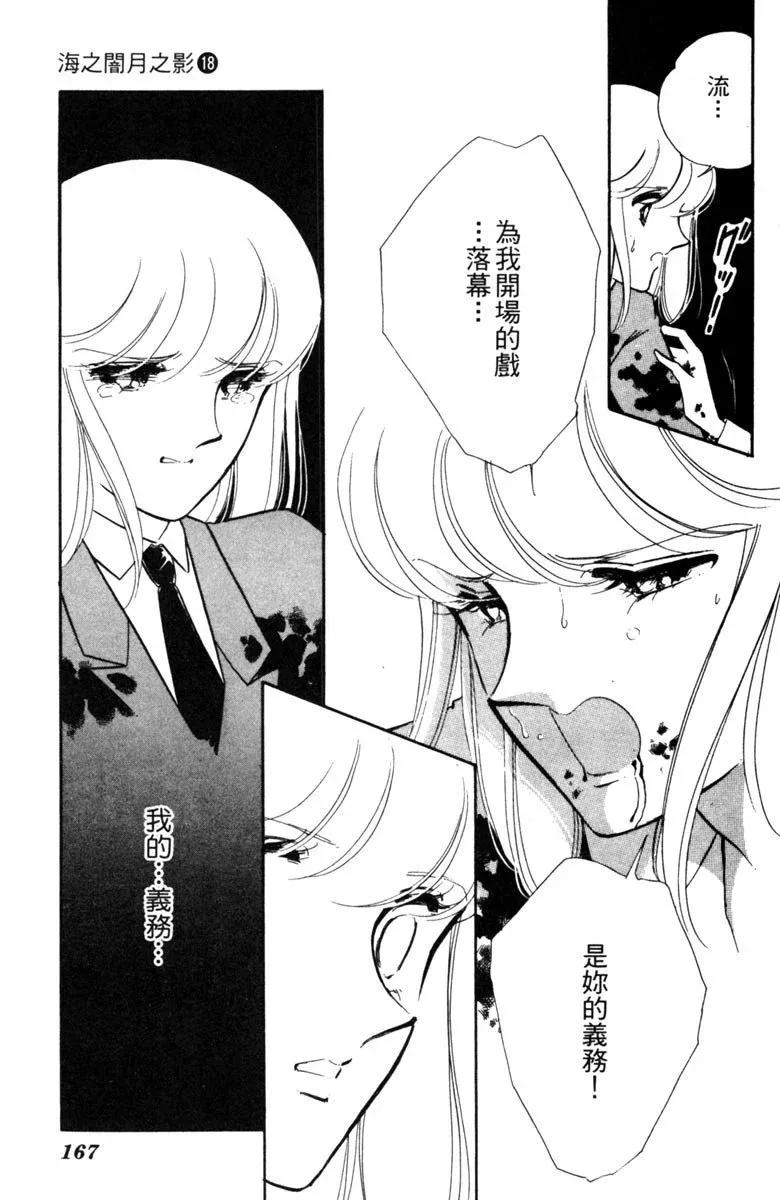

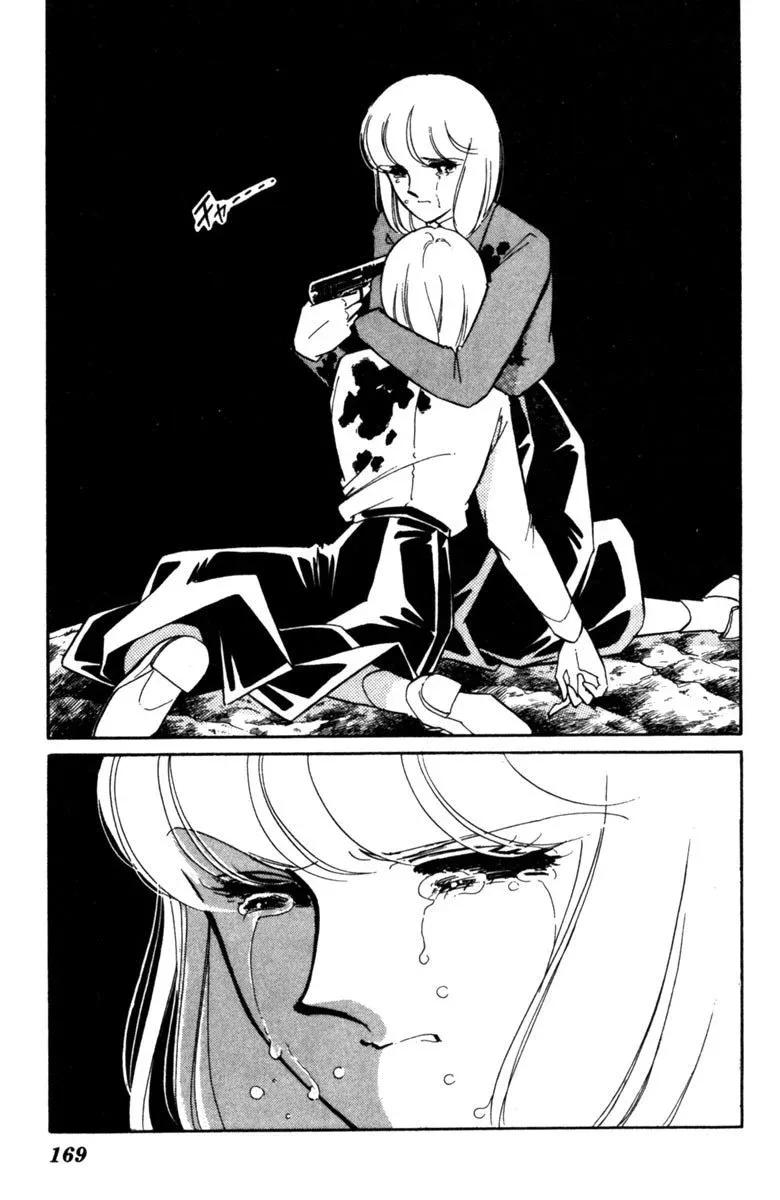

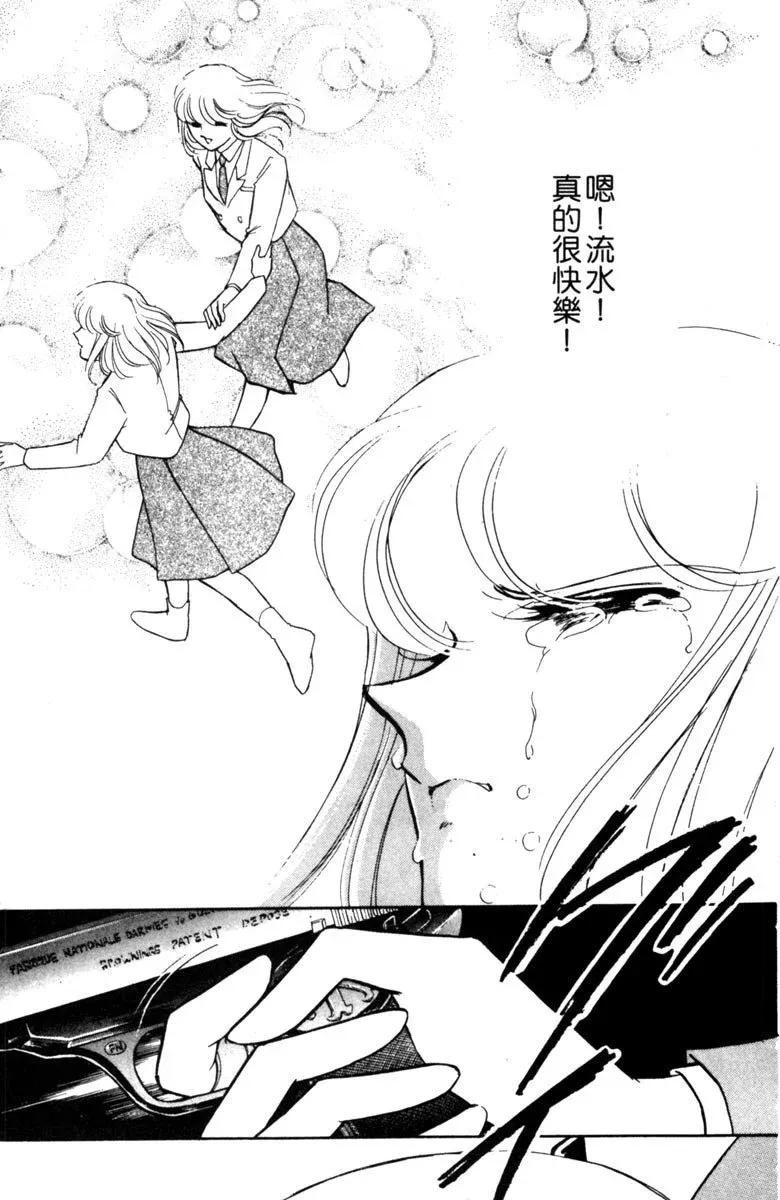

在筱原千绘所著的《海暗月影》系列最后一部作品里,姐妹俩流风与流水之间的争执已演变成无法化解的僵局,她们各自追求的理想促使她们进行了最后的较量,而这场对决以妹妹流风的胜利作为结局。

在那之后,姐姐流水恳求妹妹亲自为她了结生命,她补充道:“现在这责任已经落在了你的肩上,你必须完成我未竟之事。”

流风回应道:“我之所以会这样做,并非仅仅因为这是我的职责所在,若是我身处于你的位置,我同样希望你能采取这样的行动。”

流风手持枪械指向了流水的前额,他们泪眼朦胧,共同追忆往昔,那些幸福的片段如同电影般在脑海中一一闪现——“我们如同孪生兄弟一般,那段时光真的非常愉快!”

在所有纷争尘埃落定之际,流风竟觉得心底多出了一份新的自我,于是他开口道:“流水啊,让我们摆脱这无名的黑暗,迈向那寻常的明日。”

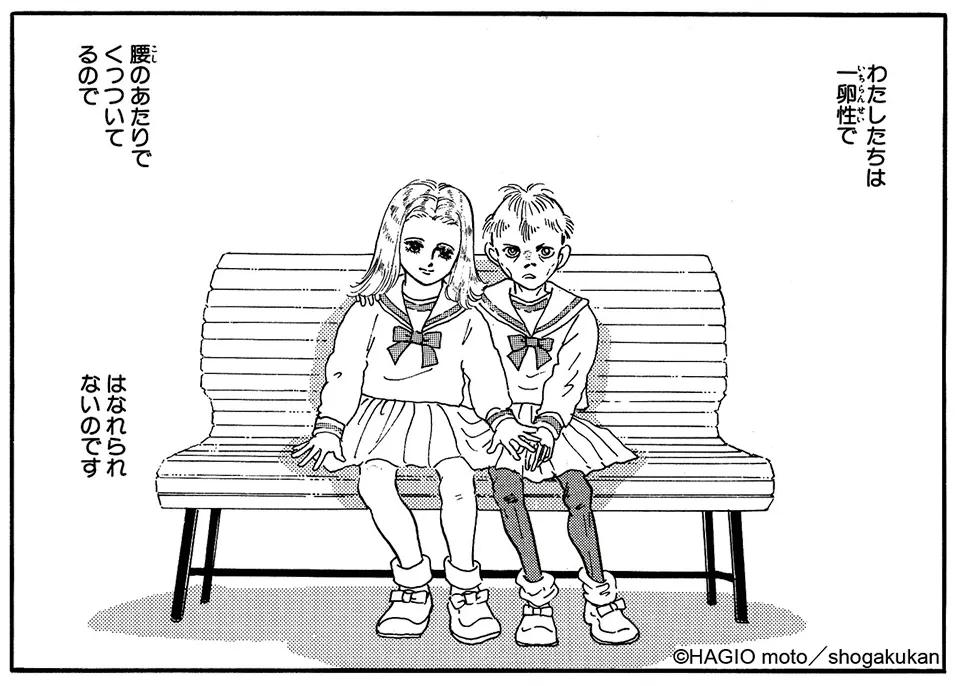

大暮维人所创作的《灰仭巫覡》中描绘的双头美少女形象,亦属于双胞胎类别之一,且在漫画的发展历程中,并非未曾出现过类似案例。

例如,萩尾望都于1984年创作的《半神》、渡边雅子在1973年推出的《ふたご座生まれ》、手冢治虫在同年发表的《怪医黑杰克》,以及富樫ゆいか与鳥羽笙子于1993年共同创作的《悪魔と踊れ》等作品中,均可见其身影。

萩尾望都的《半神》后来被改编成舞台剧,图2为舞台剧海报

实际上,对“自我”的探究构成了哲学领域的一个长久话题,而在动漫作品中,双胞胎形象则被用来具体化内在自我与理想自我,从而使得自我从分裂走向统一的过程得以更为直观地展现。

因此,相较于那极为罕见的双胞胎出生几率,更恰当的说法或许是,每个人内心深处都藏有一个与之相似的另一个自我。

那些感到自卑的人,他们渴望得到众人的关注;而那些经济拮据的人,他们愿意牺牲自尊,甚至不惜付出一切代价来换取财富;那些在强者统治下受奴役的人,即使面临死亡,也依然渴望追求那一份自由……

这一过程恰似《EVA》中的“人类补完计划”,它包括了对自我的认知、对自我的接纳以及对自我的改变,最终塑造出一个完整和谐的自我人格。

而在经历过这一切种种,忽有一天才能顿悟“今日方知我是我”。

参考:

《探讨漫画中双胞胎形象的呈现:另一半与/或另一人》,作者Mio Bryce,发表于2007年。

《关于同卵双胞胎的文化表征与叙事》,作者Mvikeli Ncube,出版于2017年。

《探讨少女漫画渊源的高橋真琴研究》,作者藤本由香里,出版于2007年。

探讨《少女漫画是否反映了日本少女所追求的类型——以少女漫画的特性为视角,分析其具有层次性的世界观》,作者藤本由香里,发表于2001年。